Atrio scamozziano, 11 aprile – 29 giugno 2025

Inaugurazione venerdì 11, ore 18, con la presenza dell’Artista e delle curatrici.

Da venerdì 11 aprile 2025 la Biblioteca e Fondazione Piero Cattaneo ETS presentano un nuovo progetto espositivo dedicato alla produzione dei libri d’artista della scultrice Gabriella Benedini (Cremona 1932): Gabriella Benedini. Poesie nuove.

La mostra, a cura di Marcella Cattaneo e Cristiana Iommi, prende corpo con un allestimento appositamente concepito per il rinnovato Atrio scamozziano della Biblioteca e presenta al pubblico più di 50 esemplari librari per lo più inediti, contrassegnati da interventi grafici di Gabriella Benedini.

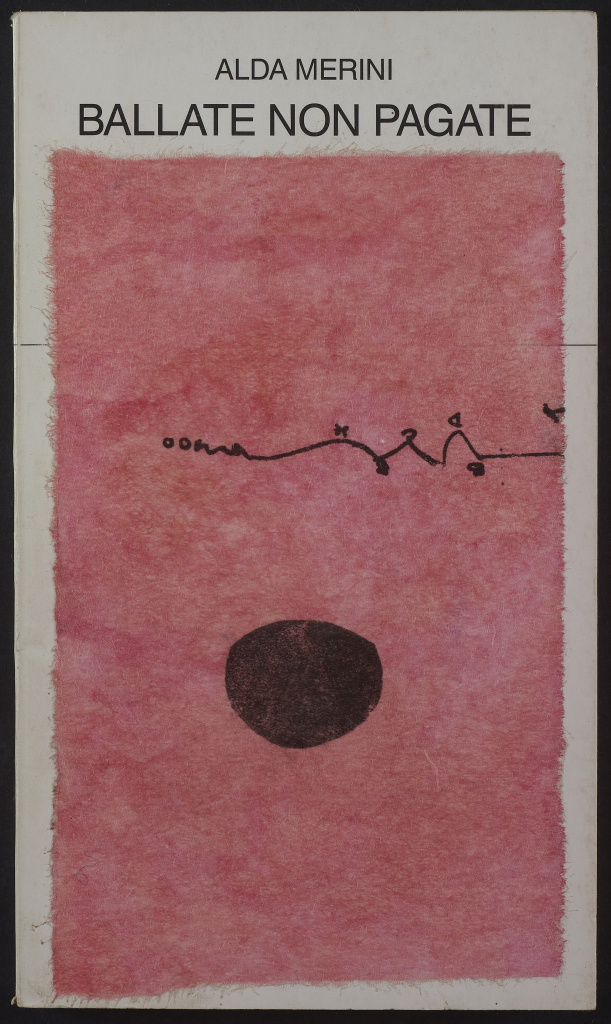

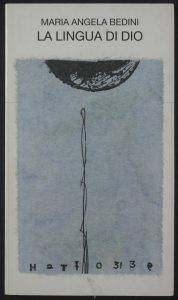

Si tratta nello specifico di azioni compiute dall’artista sulle pagine della famosa collana di poesie Einaudi, nata nel 1964 e nota anche come “la Bianca”, proprio per la riconoscibile copertina bianca disegnata da Bruno Munari in collaborazione con Max Huber. Le sue grafie si concentrano per lo più sulla copertina e nelle prefazioni, a volte semplicemente sovrapponendosi, altre volte sostituendosi fisicamente, senza tuttavia alterare mai il testo poetico.

“La loro copertina così casta mi ha suggerito di intervenire sul frontespizio e all’interno, conservando il titolo, l’autore e i versi. È cominciata così facendo interventi molto astratti lievissimi e sostituendo la prefazione.” (Gabriella Benedini 2021).

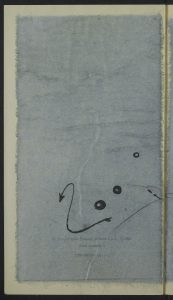

Si tratta di commenti a margine dati a inchiostro e acquerello, eseguiti nell’arco di circa trent’anni, o meglio dei nuovi ed eloquenti canti poetici affidati al segno e non più al verbo; uno scambio intrigante dalle impercettibili profondità emotive. Questi libri d’artista, in copia unica, tengono un filo saldo con la tradizione libraria, ne mantengono la struttura ed il contenuto intrinseco, ma aggiungono una nuova funzione espressiva proprio attraverso l’azione dell’artista, che si compie ricorrendo a ritagli, a precise inserzioni, a sostituzioni di pagine e a incollature, aprendo così verso nuove visioni.

Accanto a questi esemplari, prendono campo nell’Atrio altri volumi, alcuni libri-oggetto della Biblioteca Benedini, un insieme composto da circa quattrocento esemplari rigorosamente in gris de Payne e presentato per la prima volta nel 2022 alle Gallerie d’Italia di Milano. Queste opere, dalla forte presenza plastica, e derivate certamente dall’esperienza della “Collana Bianca”, si fanno portatrici di un valore esistenziale, di immagini di vita filtrate attraverso la dimensione residuale della memoria. “Poi…ho pensato di stabilire io un formato e una copertina che, attraverso una costante, divenisse collana, delle edizioni Benedini” (Gabriella Benedini, 2021). In mostra sono stati selezionati alcuni libri di questa straordinaria Biblioteca “plastico-visiva”.

Sono previste anche visite guidate alla mostra, la prima programmata per domenica 13 aprile, ore 11.30 a cura di Marcella Cattaneo.

L’esposizione rimarrà allestita fino al 29 giugno 2025 e sarà liberamente visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca.

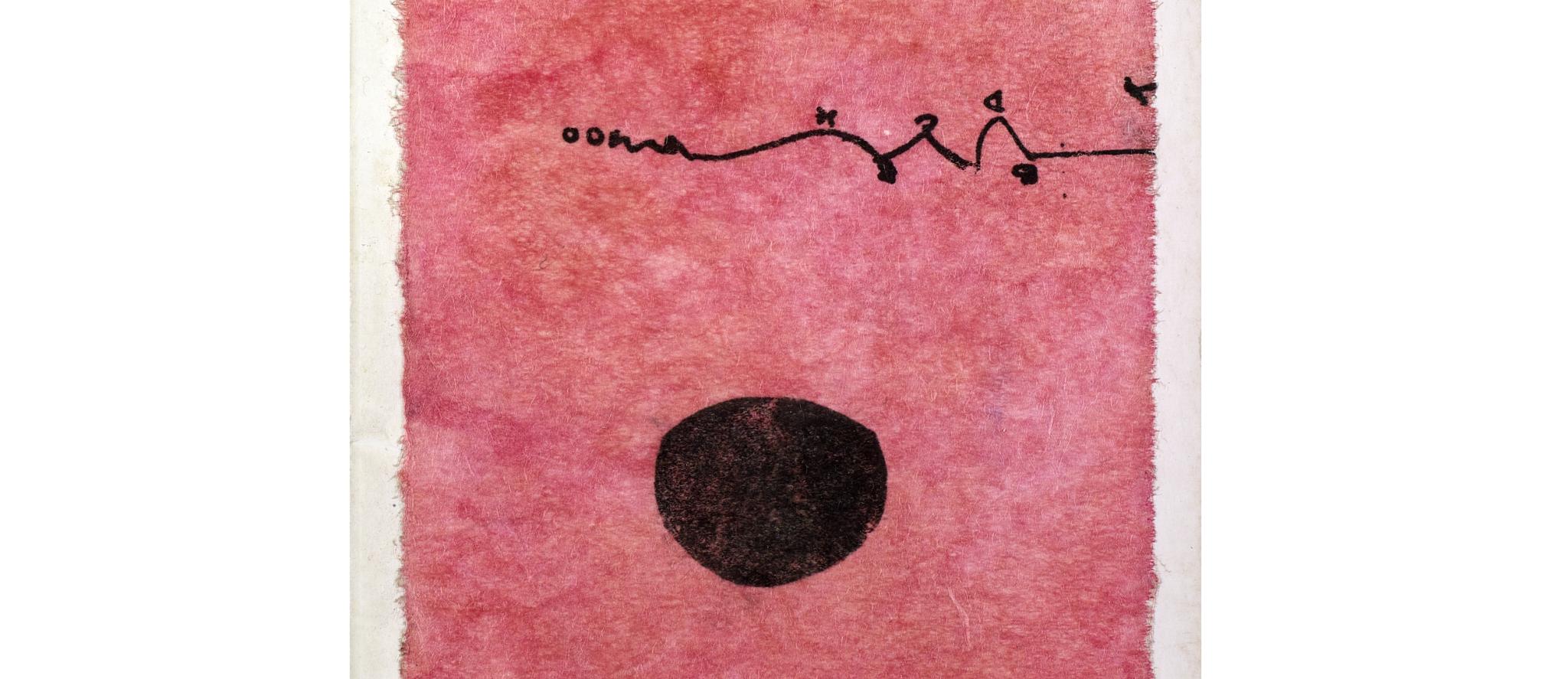

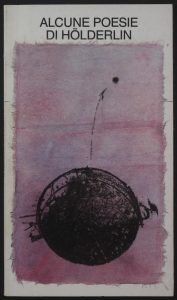

- Alcune poesie di Holderlin, copertina. Gabriella Benedini, 2002

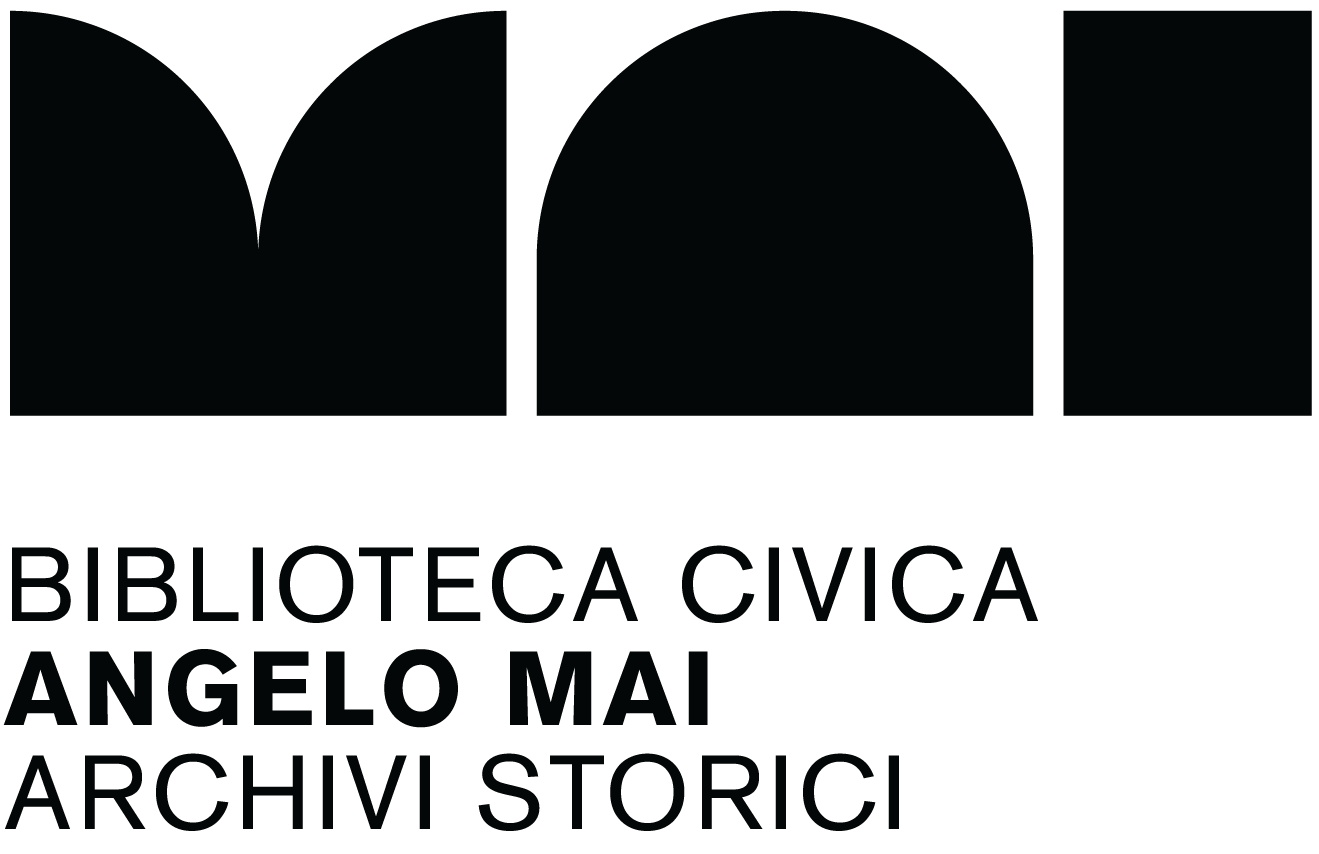

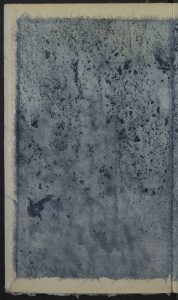

- Liriche di Evgenij Baratynskij, copertina. Gabriella Benedini, 2002

Gabriella Benedini. Poesie nuove

di Marcella Cattaneo

Il libro d’artista rappresenta un’azione di piena e consapevole libertà espressiva; comporta un’implicazione emotiva profonda e un coinvolgimento fisico diretto; è un’opera d’arte d’andamento privato, una dimensione intima che emerge nella successione delle pagine; un oggetto che ti invita a saggiarne tattilmente la sua natura di corpo che agisce lo spazio.

Ha una storia abbastanza recente, più precisamente la genesi e lo sviluppo del libro d’artista trova origine nel XX secolo, a partire dai primi anni Sessanta. Data la sua natura estremamente eterogenea, ancora oggi è importante soffermarsi sulla sua definizione.

Dunque, che cos’è un libro d’artista? Difficile da dirsi, soprattutto per il confine sottile che vi è tra libri d’artista e libri illustrati – “livre de peintre”. La grande differenza con essi risiede nel fatto che nel primo caso l’artista stesso assolve tutti i passaggi costitutivi del libro, entro una necessità estetica autorappresentativa e abolendo qualsiasi specificità di genere, e di medium.

I primi libri di Benedini manifestano un’attitudine specifica del suo lavoro, ovvero la necessità di trasmutare l’oggetto dato in altro, vuoi attraverso azioni di manipolazione, vuoi assegnandoli una nuova significanza rispetto al reale; poi il processo creativo va oltre: verso la fine degli anni Ottanta, Benedini sente la necessità di dare adito ad un racconto immaginativo ed esistenziale affidato al concepimento di una sua collana dal carattere formale ben preciso, per una sua Bibliotheca. La poesia diviene uno dei suoi orizzonti di ricerca, uno dei suoi cieli e il libro si fa suo strumento per misurarne la profondità. Le poesie edite da Feltrinelli e da Einaudi, rispettivamente nella collana del “Canguro” e ne “la Bianca”, diventano il suo nutrimento; in particolare quest’ultima diviene nel corso degli anni Ottanta, parte costituente di intense e ad un tempo delicatissime azioni creative.

Il bianco della collana Einaudi ha portato Gabriella Benedini a intessere su questi piccoli volumi di 10,5 x18 cm, una nuova elegia. Con azioni di collage e di ritaglio è intervenuta sulla copertina, sull’introduzione, sul frontespizio e a volte sulla quarta di copertina, lasciando intonso il testo poetico. Non si tratta dunque di interventi a commento ma di una giustapposizione per traslazione da un campo semantico ad un altro, istituendo così rispondenze lontane affidate al segno e ai colori tenui delle veline. In copertina, la carta acquerellata esibisce, nella sua dimensione d’andamento rettangolare, tutta la sua essenza fatta di trasparenze e di lievità, sino a darsi nei suoi margini leggermente irregolari e sfrangiati, in una natura altra, simulata. I fogli riportano un cifrario arcano, un alfabeto segnico nuovo e ad un tempo ancestrale; rotte per nuove navigazioni di senso, costellazioni astrali in cieli inesplorati, qualche appiglio a ciò che è conosciuto – qualche lettera, qualche numero qua e là – ma la simbologia orienta in direzione di più profonde vibrazioni. Dell’originaria copertina Einaudi, appare in chiara evidenza l’autore e il titolo dell’opera letteraria, poi tutto viene celato da un nuovo “testo” su velina dato a inchiostro e

acquerello; nel frontespizio e nell’introduzione si susseguono gli interventi, a volte attraversati da uno stesso segno, altre volte che si nutrono di stratificazioni grafiche nel susseguirsi delle pagine ritagliate e nell’andamento positivo /negativo, fronte/retro, del disegno sulla carta trasparente.

Certamente in questi libri d’artista è condensata tutta la poesia visiva di Benedini, quella stessa che contraddistingue per intenderci la sua più nota produzione scultorea e più in generale la sua ricerca artistica. La collana Bianca di Benedini implica un tempo di lettura nuovo; i suoi codici sconosciuti conducono alla fluidità immaginaria del profondo, sospinti dagli azzurri, dai rosati e dai mauve, arazzi lievissimi che cangiano alla nostra vista ogni qual volta ne rinnoviamo la lettura.

- Lenin di Vladímir Majakovskij, copertina, Gabriella Benedini 2002

- Lenin di Vladímir Majakovskij, prima pagina, Gabriella Benedini 2002

- Lenin di Vladímir Majakovskij, seconda pagina, Gabriella Benedini 2002

Se non si è unici, lo si può comunque diventare

di Cristiana Iommi

L’ornamentazione e la decorazione dei testi rappresentano fin da tempi antichi una caratteristica costante del libro, sia come veicolo di contenuti intellettuali all’interno dell’opera, sia come elemento che interviene nelle parti paratestuali, congiungendosi alla materialità dell’oggetto in modo permanente: dai rotoli di papiro di epoca greco-romana, ai codici miniati del Medioevo divenendo oggetti rari e preziosi. La combinazione di testo, immagine e supporto fisico trasforma quindi il manufatto in un’autentica opera d’arte. Con l’introduzione della xilografia e della calcografia, tecniche che permettevano una consistente integrazione di immagini, la relazione tra testo e immagine si viene rafforzando. Un’opera d’arte concepita come tale già nel suo momento creativo.

Tuttavia, l’intervento umano non si limita e né si conclude nella sola fase produttiva: gli studi di bibliologia che indagano sugli aspetti materiali del libro insegnano quanto l’intervento umano possa rendere unicum un esemplare a stampa, prodotto in molteplici copie, nel Rinascimento come nella contemporaneità. Nella morfologia delle tracce dell’uso da parte del possessore, della fruizione da parte del lettore e della circolazione del libro come bene di prestito e di scambio, ci sono infatti tracce che possono essere codificabili o meno: prove di penna, di solito lettere dell’alfabeto o ghirigori scarabocchiati per provare la qualità del taglio della penna d’oca; schizzi e disegnini tracciati sovrappensiero, motivi geometrici o vegetali, figure umane, volti, pupazzi, animali, fiori, paesaggi.

A queste due fattispecie di iconografie su esemplari librari, se ne somma una ulteriore, successiva nel tempo, rappresentata dalla tipologia dei libri d’artista, quei libri in cui, in età moderna e contemporanea, l’apparato iconografico duetta alla pari e armonicamente con l’apparato testuale. Nei libri d’artista, ossia quei libri disegnati, figurati, dipinti o scritti a mano, in copia unica o in tiratura solitamente numerata, le rappresentazioni artistiche contraddistinguono ogni esemplare dotandolo di una propria identità estetica: libri che da una forma d’arte divengono nuova creazione e nuova espressione artistica.

È questo il caso dell’opera di Gabriella Benedini, un’artista che sceglie il libro come supporto e come oggetto della sua arte, conquista gli spazi del paratesto degli esemplari della nota collana di poesia Bianca edita da Einaudi, li rende luoghi di sperimentazione artistica e figurativa, investiti di un nuovo linguaggio, in dialogo con i versi stampati. Nasce così una nuova opera d’arte che rende il libro, seppur prodotto nella serialità dell’editoria contemporanea, un unicum, come può esserlo un codice manoscritto o un volume antico.

Non si poteva pensare quindi a luogo espositivo più appropriato che una biblioteca, in questo caso storica e di conservazione come la Biblioteca Angelo Mai di Bergamo. Valorizzare e promuovere le collezioni conservate nei luoghi della cultura

attraverso l’allestimento di eventi espositivi rappresenta per una biblioteca un’azione efficace di conoscenza del proprio patrimonio e di divulgazione della sua valenza a un pubblico più ampio.

Dal patrimonio storico ai fondi moderni in continuo sviluppo, dalle raccolte delle edizioni rare ai materiali speciali, dal pregio degli esemplari conservati ai significati delle connessioni che tra essi si creano, tutto ciò determina il prestigio delle collezioni di una biblioteca e assicura alla comunità il continuo dialogo tra passato, presente e futuro.

- Ballate non pagate di Alda Merini, copertina, Gabriella Benedini 2003

La vista e lo sguardo

di Giovanna Brambilla

«La pittura è una poesia muta e la poesia una pittura parlante»: questa massima, che ha trovato ampia diffusione nei secoli, risale a un poeta greco, Simonide di Ceo, e fu diffusa nel mondo antico prima da Plutarco, e poi da Orazio, nell’Ars Poetica, dove prende forma nell’assioma «ut pictura poësis».

Il lavoro di Gabriella Benedini ha molta affinità con il mondo classico in cui nasce questa massima, non solo perché trova assoluta risonanza nel fatto che nell’antichità la poesia comprendeva anche la prosa, la musica e la pittura, ma anche per i ricorrenti rimandi al tema del nostos, ovvero del viaggio nostalgico, trapunto di stelle, di cieli, di vento, di vele, così come al tema del mito, in tutte le sue molteplici declinazioni, e a quello della memoria.

L’opera dell’artista, infatti, non è una traduzione dei testi poetici. Sarebbe vano cercare – se non con forzature da equilibrista mendace – un rimando esplicito dei suoi disegni ai contenuti delle poesie. Si tratta, piuttosto, di un’operazione antica, che rimanda alla tradizione del palinsesto, parola che deriva da un termine greco che significa «raschiato di nuovo»; si chiamava così un antico manoscritto, redatto su papiro o pergamena, in cui era stato abraso il testo originario, successivamente sostituito con un nuovo scritto, ma anche in forma di ut pictura poësis.

I libri esposti nella Biblioteca Angelo Mai, della “collana bianca” di Einaudi, sono diversi per data, dal Cantico dei Cantici a poeti contemporanei come Fortini e Magrelli, di differenti nazionalità, dalla Russia di Osip Mandel’štam all’Argentina di Jorge Luis Borges, ma tutti hanno la traccia pittorica di Gabriella Benedini come filo rosso. Si tratta di un alfabeto figurativo che mostra numerose affinità con la scrittura della poesia; in greco graphein è il segno che incide e al tempo stesso narra, e da sempre le lettere, minuscoli segni, mutevoli da una civiltà all’altra, hanno una corrispondenza esclusivamente simbolica con i significati di cui sono portatrici, né il suono delle parole coincide con gli oggetti. Analogamente, le rappresentazioni per immagini non sono sostituibili alla realtà, ma ne sono una lettura mentale, scaturita per analogia.

Se, infatti, prima del logos, nell’umana storia nasce l’immagine, una biblioteca come quella composta dalla mano di Gabriella Benedini riporta la parola all’icona, e il libro alle origini dell’arte. La copertina, involucro esterno a protezione del libro, invece che svelare un frammento di versi come invito alla lettura, torna ad essere elemento enigmatico di nascondimento. Prima di leggere l’occhio viene invitato a osservare; l’immagine si presenta prima della parola, la vista è preceduta dallo sguardo.

Che immagini e pensieri, dunque, si intreccino, e risuonino reciprocamente, trovando un nuovo modo di intendere il legame che affratella poesia e pittura.

- Lingua di Dio di Maria Angela Bedini, copertina, Gabriella Benedini 2003

- Lingua di Dio di Maria Angela Bedini, terza pagina, Gabriella Benedini 2003

- Lingua di Dio di Maria Angela Bedini, quarta pagina, Gabriella Benedini 2003