400 anni tra metamorfosi e meraviglia

A distanza di quattro secoli dalla pubblicazione, l’Adone continua a essere una fonte di incanto per la sua ricchezza e per lo stile peculiare del suo autore. Questa mostra, nata in accompagnamento alla giornata dedicata al poema dall’Ateneo di Scienze Lettere e Arti e dall’Università degli studi di Bergamo, intende indagare la ricezione di Marino e la fortuna dell’Adone nei fondi della Biblioteca Angelo Mai attraverso i libri posseduti da personaggi di spicco della comunità locale e l’illustrazione del vasto patrimonio testuale e iconografico che fa da sfondo al poema più lungo della nostra letteratura.

La mostra è divisa in tre sezioni: una panoramica sulle opere di Marino, una sezione di approfondimento sull’Adone e una ricostruzione della polemica seicentesca sul poema.

Le opere di Giovan Battista Marino

Giovan Battista Marino (Napoli, 1569-1625) inizia la sua formazione letteraria a contatto con gli ambienti accademici e cortigiani della città partenopea, dove incontra anche un anziano Torquato Tasso e conosce quello che sarà il suo principale rivale, il poeta Tommaso Stigliani. In seguito a problemi giudiziari si rifugia a Roma, in un ambiente culturale ricco e vivace che gli permette di stringere importanti relazioni. Da lì prende avvio una fulgida carriera poetica, prima al servizio del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di papa Clemente VIII, poi alle corti di Torino e di Parigi. Per vent’anni la sua officina letteraria è in continuo fermento e Marino è sempre pronto a cimentarsi con generi e stili differenti: dalla poesia amorosa a quella encomiastica, dalla prosa sacra al poema epico. Tuttavia, il progetto che accompagna gran parte della sua vita è l’Adone. Nella sua parabola poetica, Marino dimostra di possedere un ingegno versatile e una straordinaria capacità di padroneggiare il linguaggio, di sperimentare, di spingersi oltre i limiti imposti dalla tradizione e di attingere a un vasto patrimonio di letture e di generi. Tutto questo seguendo sempre un chiaro programma: «La vera regola, cor mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo».

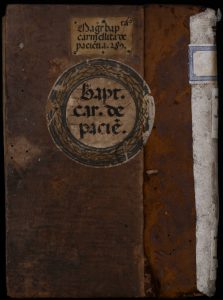

-

-

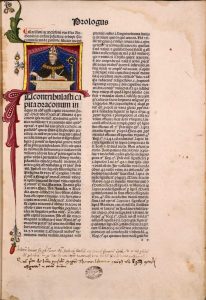

Giovan Battista Marino, Lettere, Venezia, Pinelli, 1627 (Salone Loggia P 1 54)

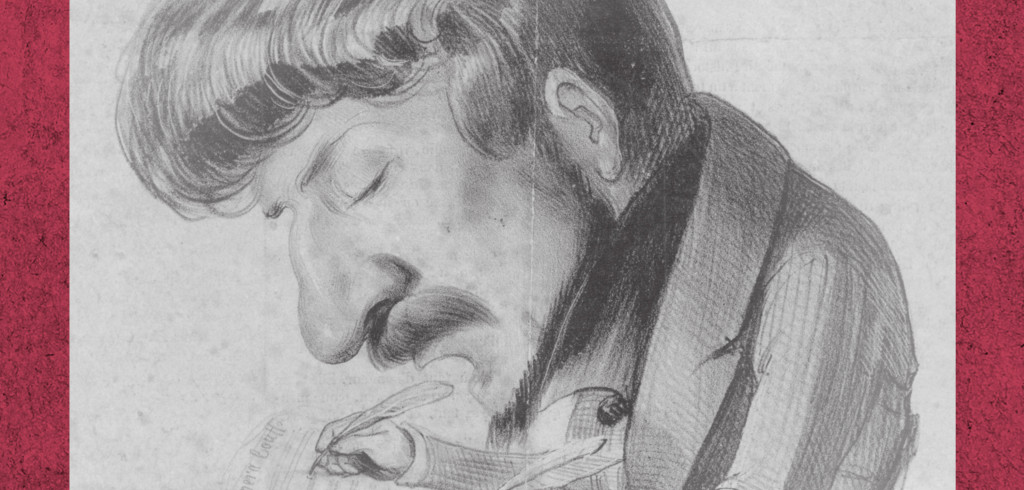

Il ritratto calcografico di Marino è stampato nella raccolta postuma delle Lettere (Venezia, Giacomo Scaglia, 1627). Il disegno è del pittore bolognese, e amico di Marino, Giovanni Luigi Valesio, che si ispirò al ritratto di Marino dipinto da Simon Vouet.

La Lira

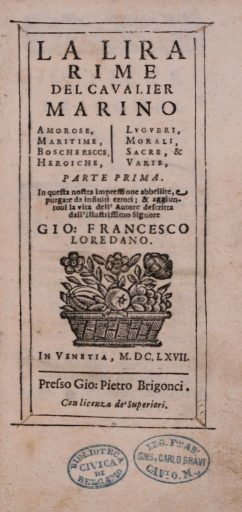

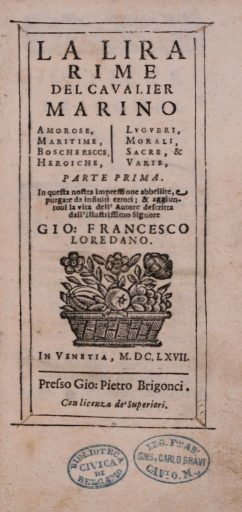

L’esordio poetico di Marino è del 1602 con la pubblicazione delle due parti delle Rime, che riscuotono un largo successo di pubblico. La prima parte della raccolta è divisa in sezioni tematiche: rime amorose, boscherecce, marittime, eroiche, lugubri, morali, sacre e varie, con una parte conclusiva di Proposte e risposte, cioè di scambi con altri poeti. La seconda invece raccoglie Madriali e canzoni senza distinzioni di temi. La raccolta poetica così strutturata si poneva in netta rottura con la tradizione avviata dal Canzoniere petrarchesco, mettendo da parte la forma-racconto e privilegiando i temi e le occasioni. A distanza di più di un decennio, nel 1614, Marino pubblica la terza parte delle rime con il titolo di Lira, aggiungendo ulteriore materiale alla raccolta originaria. Già nel giudizio dei contemporanei la poesia mariniana brillava per «arguzie», «vivezze» e «ardimenti», per l’acuta capacità di servirsi dei prelievi dalla tradizione dando loro un nuovo significato e di ricamare immagini ardite attraverso l’uso sapiente della metafora.

Lontananza

Ove ch’io vada, ove ch’io stia talora,

in ombrosa valletta o in piaggia aprica,

la sospirata mia dolce nemica

sempre m’è innanzi, onde convien ch’io mora.

Quel tenace pensier che m’innamora

per rinfrescar la mia ferita antica

l’appresenta a questi occhi e par che dica:

«Io da te lungi, e tu pur vivi ancora?».

Intanto verso ognor larghe e profonde

vene di pianto, e vo’ di passo in passo

parlando ai fiori, a l’erbe, a gli antri, a l’onde.

Poscia in me torno e dico: «Ahi folle, ahi lasso!

E chi m’ascolta qui? Chi mi risponde?

Miser, che quello è un tronco e questo è un sasso».

-

-

Giovan Battista Marino, La lira, Venezia, Brigonci, 1667 (Tassiana E 4 15) – Legato F.lli Bravi

Il volume reca in frontespizio il timbro del legato acquisito dalla Biblioteca Civica nel 1865. La libreria dei due abati bergamaschi contava 2750 opere (5000 volumi circa) che rispecchiavano le attività professionali e i vasti interessi culturali dei fratelli Bravi: Giuseppe (1784-1865), cultore delle scienze naturali e della filosofia e deputato nel primo Parlamento d’Italia; Carlo (1794-1860), che si dedicò sia a studi scientifici sia all’insegnamento della filosofia.

La Sampogna

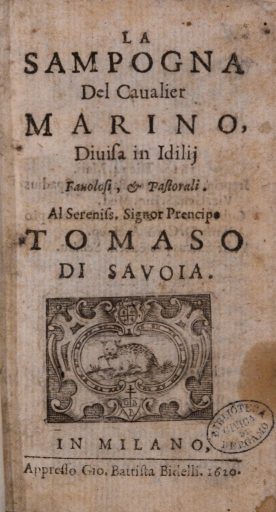

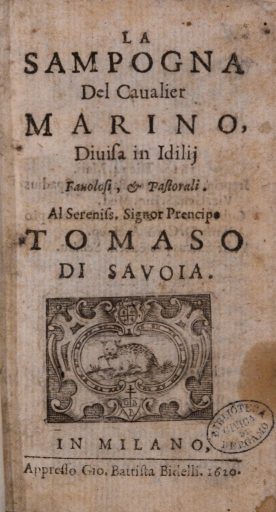

La Sampogna è pubblicata a Parigi all’inizio del 1620 e raccoglie otto idilli «favolosi» o mitologici e quattro «pastorali». Il genere all’epoca godeva di larga fortuna, consacrato dalle pastorali di Torquato Tasso e Battista Guarini, perciò lo sperimentalismo di Marino non si esprime tanto nei contenuti, quanto sotto il profilo metrico e prosodico. Il successo della Sampogna è dovuto in larga parte ai suoi paratesti, in particolare a una celebre lettera che Marino indirizza a Claudio Achillini. Nella missiva il poeta si difende dalle calunnie diffuse da Tommaso Stigliani in varie forme ed esprime una compiuta dichiarazione di poetica: a questo testo è consegnata la distinzione tra tradurre, imitare e rubare, nonché l’efficace immagine del metodo con cui Marino si rapporta alla tradizione letteraria classica e moderna, una pesca con il «rampino» in mari che i suoi rivali non sono in grado di navigare.

Orfeo

Così l’amato pegno ottenne e tolse

da le branche di Morte il suo tesoro.

Euridice riebbe, e fuor de l’ombre

seco la trasse a rivedere il sole.

Ma con legge però dura e severa:

che tanto che non giunga a l’aria viva

mai non si volga a rimirarla a tergo.

Ahi, chi le voglie innamorate affrena?

Troppo è d’indugio impaziente, e raro

impetuoso Amor soffre ritegno.

-

-

Giovan Battista Marino, La Sampogna, divisa in idillij favolosi e pastorali, Milano, Bidelli, 1620 (Sala 34 K 1 8)

Forse proveniente da una libreria gentilizia o acquistato dall’erudito bibliotecario Agostino Salvioni (Bergamo, 1768-1853), il volume non reca timbri e note di possesso. È certa tuttavia la sua presenza nelle raccolte già nell’Ottocento, come testimoniano il Registro topografico compilato dal 1897 e la sua attuale collocazione di ‘Sala 34 K’ che si è semplicemente sovrapposta a quella antica di ‘Galleria K’. Nel Palazzo della Ragione, nuova sede della Biblioteca dal 1843, il patrimonio librario era stato infatti disposto in un’antisala, nell’ampio Salone delle Capriate, in due piccole sale attigue e in una sovrastante galleria.

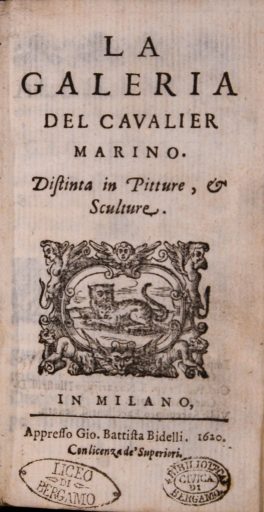

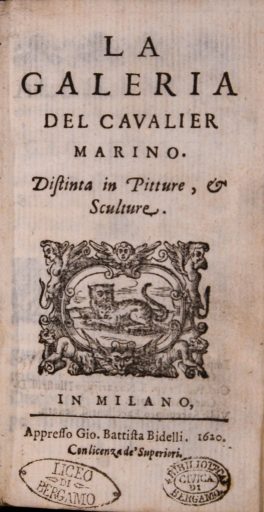

La Galeria

Nel corso degli anni, Marino frequenta alcuni dei maggiori artisti del primo Seicento, riuscendo a radunare anche una piccola raccolta personale di disegni e dipinti. Tuttavia, lungi dal riflettere una reale collezione di opere d’arte, la Galeria va considerata un museo immaginario in cui il poeta esprime il suo estro ecfrastico assumendo pitture e sculture come pretesto per il gioco concettistico. I componimenti, per la maggior parte madrigali, descrivono soggetti pittorici storici o mitologici, ritratti, statue, medaglie o incisioni. Il progetto originario prevedeva l’accostamento di versi e immagini, ma i costi proibitivi portarono Marino ad accantonare un’idea tanto ambiziosa. Ciononostante, la Galeria rimane un ideale simulacro dell’oraziano ut pictura poesis, dando forma all’unione delle arti poetiche e pittoriche che una lunga tradizione considerava sorelle.

Arianna di Lodovico Carracci

Del tuo Teseo ti lagni,

ma piangente non piagni,

fanciulla addolorata e sospirosa,

non però lagrimosa.

E pur vegg’io que’ begli occhi soavi

di perle umidi e gravi.

Perché dunque non bagni

de le lagrime belle il mesto viso?

O di saggio pittor ben sano aviso:

non pianger no, che da’ cadenti umori

foran guasti i colori.

-

-

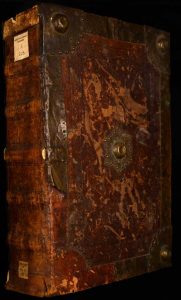

Giovan Battista Marino, La galeria, distinta in pitture e sculture, Milano, Bidelli, 1620 (Tassiana E 2 7) – Fondo Liceo di Bergamo

Il frontespizio reca il timbro del Liceo di Bergamo. La biblioteca dell’Imperial Regio Liceo, ricca d’incunaboli, cinquecentine e pubblicazioni dei secoli XVII e XVIII e formatasi grazie alle sovvenzioni della Misericordia Maggiore e di due importanti legati (Stanislao Gorini, 1793, e Antonio Bonzi, 1801) fu assegnata alla Biblioteca Civica dal governo austriaco con decreto del 1825, ma effettivamente acquisita nel 1843, quando la sede venne trasferita nel Palazzo della Ragione. Fusa nel patrimonio librario della Civica, contava circa 9.000 volumi, afferenti sia alle discipline umanistiche sia alle materie scientifiche.

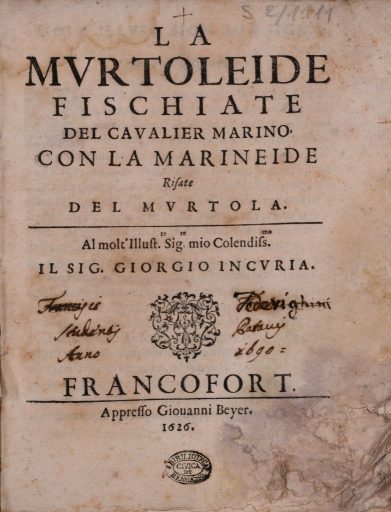

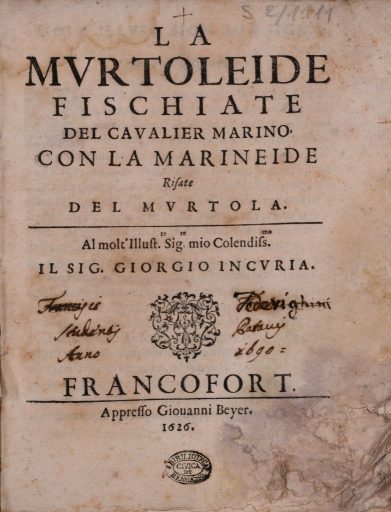

La Murtoleide

Intorno al 1608 Marino approda alla corte torinese dei Savoia ed entra ben presto in conflitto con il poeta Gasparo Murtola, che non è in grado di competere con le superiori capacità poetiche del rivale. Per diversi mesi i due si scambiano sonetti ingiuriosi che iniziano a circolare in forma manoscritta nelle Fischiate mariniane e nelle Risate di Murtola. Ma la disputa non si limita al piano poetico perché la sera del 1° febbraio 1609 Murtola attenta alla vita del rivale con diversi colpi di pistola che però non vanno a segno. I sonetti saranno pubblicati solo dopo la morte di Marino e con falsi dati di stampa per aggirare la censura.

-

-

Giovan Battista Marino, La Murtoleide, Francoforte, Beyer [ma probabilmente stampato in Italia], 1626 (Salone Loggia P 8 12) – Nota di Giacomo Carrara

Il volume, già annotato in frontespizio con la scritta ‘Franciscis Federighini Studentis Patavij Anno 1690’, reca anche la successiva nota d’acquisto manoscritta ‘Iacobus Carrara emit’. Il conte Giacomo Carrara (Bergamo, 1714-1796) erudito, storico dell’arte e collezionista, è noto per aver istituito in città una Scuola di pittura e una Galleria d’arte (oggi Accademia Carrara) destinata ad accogliere le sue raccolte. Parte della sua collezione libraria fu acquisita dalla Biblioteca Civica nel 1975 ma il volume della Murtoleide giunse in Mai agli inizi dell’Ottocento, poiché è contrassegnato dall’antica collocazione di ‘Salone Loggia’.

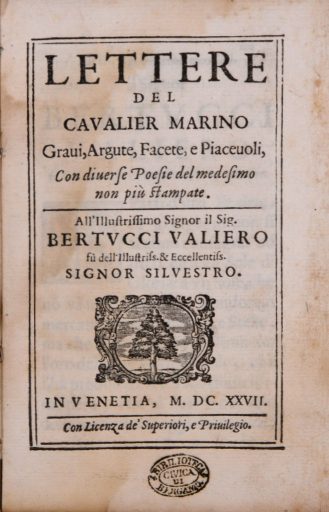

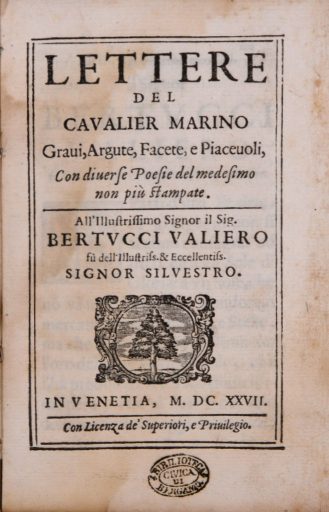

Le Lettere

Nonostante tra i progetti di Marino ci sia anche una raccolta epistolare ‘d’autore’, i molti altri cantieri poetici e poi la morte gli impediscono di darla alle stampe. Così nel 1627 l’agente editoriale Giacomo Scaglia, che già si era occupato della pubblicazione di diverse opere mariniane, coordina la stampa della prima raccolta di lettere, raccogliendole direttamente dai destinatari. L’obiettivo è quello di difendere la memoria e la fama di Marino, minacciate dalla proibizione dell’Adone e dagli attacchi di Tommaso Stigliani. Tra i destinatari compaiono letterati di fama, principi e cardinali. In apertura, il ritratto di Marino coronato d’alloro fronteggia la prima missiva che, non a caso, è il noto ragguaglio inviato al Duca Carlo Emanuele di Savoia all’indomani dell’attentato subito per mano di Gasparo Murtola. Coerentemente con gli obiettivi dell’operazione editoriale, in chiusura sono collocati una lettera di Giovan Francesco Busenello di lodi all’Adone e lo scambio epistolare tra Claudio Achillini e Girolamo Preti che piangono la morte di Marino con parole rimaste celebri: «Abbiamo perduto le delizie della Poesia, l’ornamento del secolo, il lume de gli ingegni».

-

-

Giovan Battista Marino, Lettere gravi, argute, facete e piacevoli, Venezia, Scaglia, 1627 (Salone Loggia P 1 54)

La data e il titolo di acquisizione del volume non sono registrati negli atti della Biblioteca, ma è certa la sua presenza nelle raccolte già agli inizi dell’Ottocento, come testimonia la sua collocazione di ‘Salone Loggia P’. Il bibliotecario Agostino Salvioni, ideatore della prima sistemazione organizzata del patrimonio, dispose infatti i volumi nell’ampio Salone delle Capriate del Palazzo della Ragione, nuova sede della Biblioteca dal 1843, seguendo un ordinamento per materie a sua volta identificato da una sequenza alfabetica: dai testi sacri, alla filosofia, alle belle lettere, fino alla storia e alla geografia.

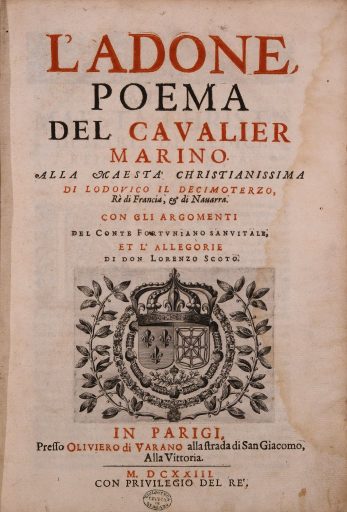

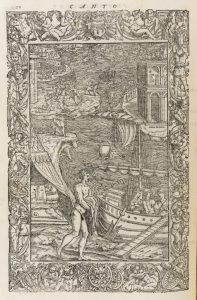

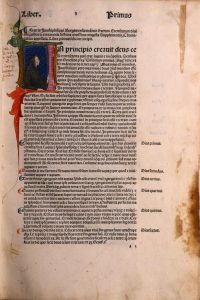

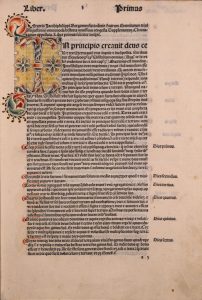

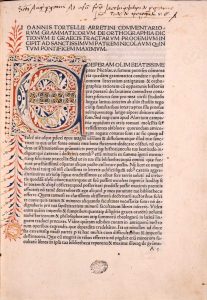

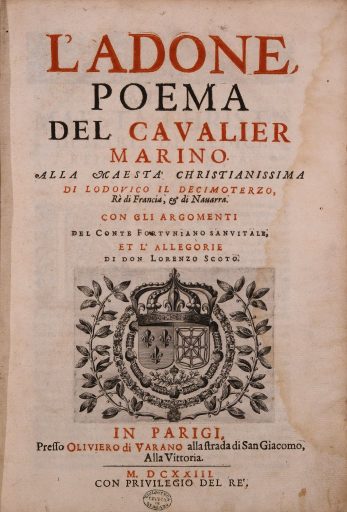

L’Adone

Marino inizia ad assemblare l’Adone già in giovane età. Le prime testimonianze ci dicono di un poemetto in tre canti che narra gli snodi principali del mito ovidiano di Venere e Adone: l’incontro, gli amori e la morte del giovane. Si tratta comunque in un primo momento di una prova ancora marginale, il cui peso cambierà di lì a pochi anni assumendo importanza maggiore a ridosso della partenza per la Francia, intorno al 1614. Nel periodo successivo, l’Adone cresce a dismisura in parallelo a una campagna promozionale che getta le basi per un’accoglienza entusiastica. Al momento della pubblicazione, l’esile trama è arricchita da favole d’ispirazione ovidiana, trame cavalleresche ed episodi tratti da Apuleio, Nonno e altri autori classici e moderni, punteggiati da sezioni encomiastiche, scientifiche e anatomiche. Il poema condensa dunque una materia amplissima servendosi di un ricco reticolo di fonti. La prima sontuosa edizione dell’Adone è pubblicata a Parigi nel 1623 in formato in folio. Sul frontespizio rubricato compare lo stemma di Luigi XIII, a cui il poema è dedicato, mentre gli incipit e gli explicit dei canti sono accompagnati da decorazioni ornamentali con motivi grotteschi.

Canto I, 1-3, invocazione a Venere

Io chiamo te, per cui si volge e move

la più benigna e mansueta sfera,

santa madre d’Amor, figlia di Giove,

bella dea d’Amatunta e di Citera;

te, la cui stella, ond’ogni grazia piove,

te, lo cui raggio lucido e fecondo

serena il cielo et innamora il mondo,

tu dar puoi sola altrui godere in terra

di pacifico stato ozio sereno.

Per te Giano placato il tempio serra,

addolcito il Furor tien l’ire a freno;

poiché lo dio de l’armi e de la guerra

spesso suol prigionier languirti in seno,

e con armi di gioia e di diletto

guerreggia in pace et è steccato il letto.

Dettami tu del giovinetto amato

le venture e le glorie alte e superbe;

qual teco in prima visse, indi qual fato

l’estinse, e tinse del suo sangue l’erbe.

E tu m’insegna del tuo cor piagato

a dir le pene dolcemente acerbe,

e le dolci querele e ’l dolce pianto;

e tu de’ cigni tuoi m’impetra il canto.

-

-

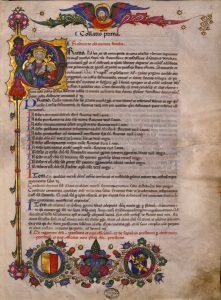

Giovan Battista Marino, L’Adone, Parigi, Oliviero da Varano, 1623 – Ed. princeps (Antisala F 7 5) – Dono Varisco

La scheda del catalogo storico della Biblioteca che registra questa splendida prima edizione dell’Adone è corredata dalla semplice nota “Dono Varisco”. Nel protocollo della corrispondenza si rintracciano numerose donazioni da parte di componenti di questa famiglia, a partire dal 1858 fino al 1943. È plausibile che questo specifico volume, già collocato nell’antica ‘Antisala’ di Palazzo Vecchio, sia stato donato nel maggio 1871 dal dott. Achille Varisco con “varie opere pregevolissime per rarità bibliografica”, come figura negli Atti della Commissione di Vigilanza. Il volume è particolarmente prezioso perché completo del foglio aggiunto da Marino in corso di stampa al canto VII e caduto in altri esemplari.

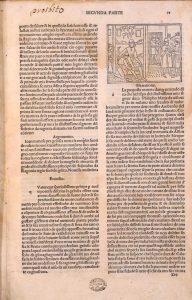

Il canto V: i cinque amori infelici e la tragedia di Atteone

Il poema si apre con l’incontro e l’innamoramento di Venere e Adone in una selva dell’isola di Cipro (canti I-IV). Poi gli amanti si dirigono verso il palazzo di Amore, dove il dio narra del suo legame con Psiche. In seguito interviene Mercurio che, attraverso alcuni inserti narrativi, si fa maestro di Adone, raccontando al giovane le storie di cinque amori infelici tra uomini e dei: Narciso, Ganimede, Ciparisso, Ila e Attide. Questi ‘racconti secondi’ hanno una funzione didascalica e ammonitrice, poiché indicano ad Adone qual è il comportamento da seguire quando si stringe un legame amoroso con una divinità.

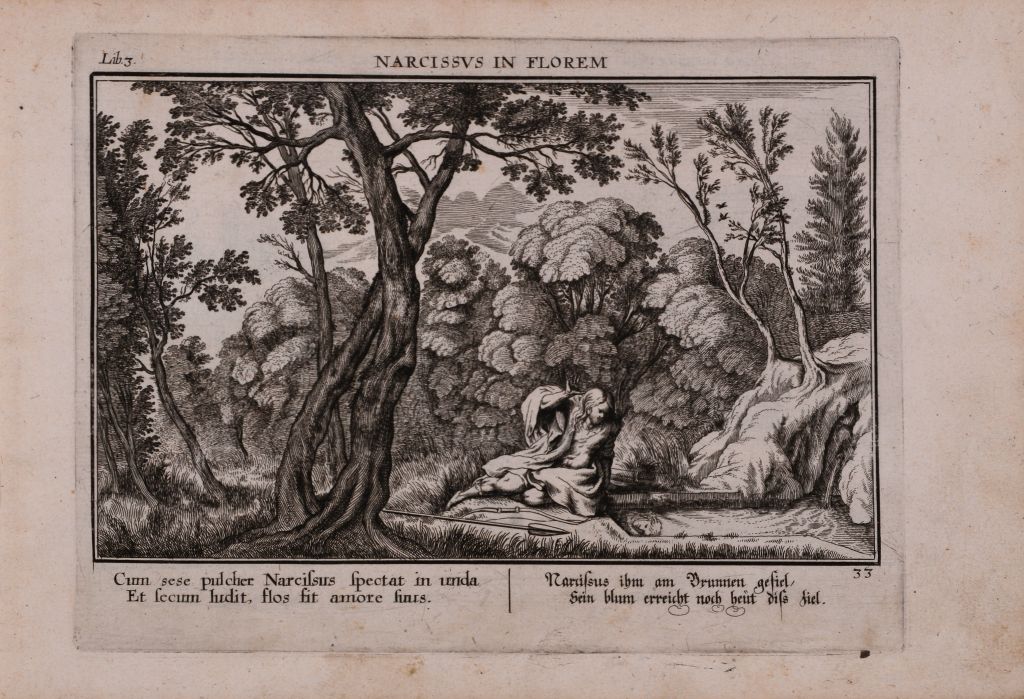

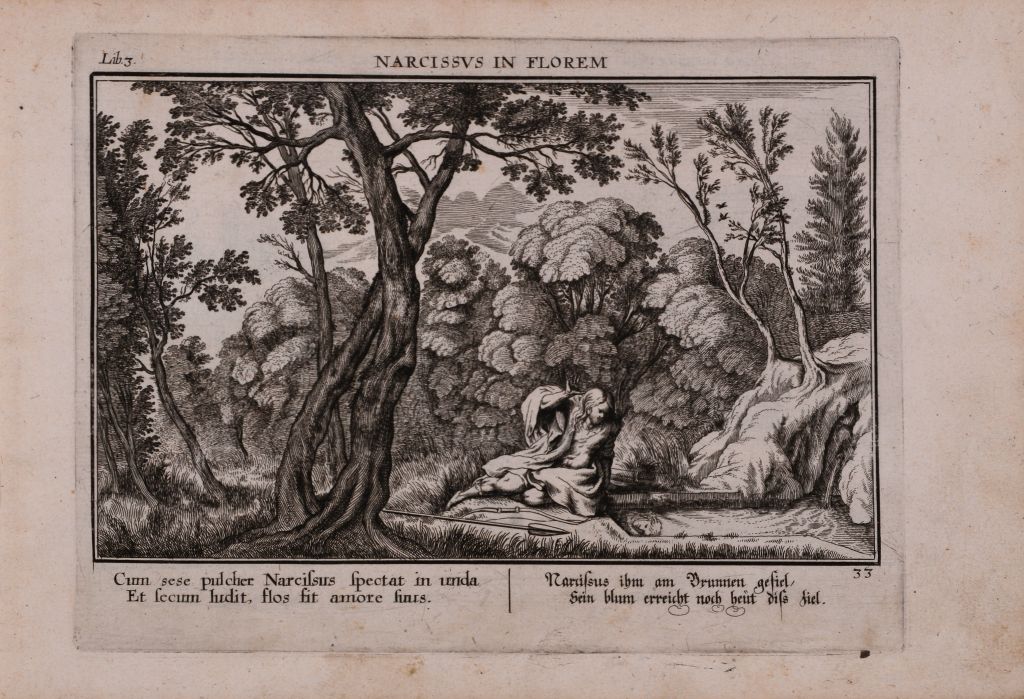

Narciso (V, 26-27)

La ninfa Eco si innamora del giovane e bellissimo Narciso che, nella sua superbia, rifiuta la fanciulla. Con il cuore spezzato, Eco si rifugia in boschi e valli solitarie, piangendo il suo amore non corrisposto fin quando di lei non rimane che la voce. Impietosito dai lamenti, un gruppo di vergini implora Amore affinché Narciso provi lo stesso dolore. Così, quando si imbatte in uno specchio d’acqua e vi scorge il proprio riflesso, il giovane si innamora di sé stesso. Non pago di questo amore impossibile, Narciso si sporge nello stagno fino a cadervi dentro e a rinascere nella forma del fiore che porta il suo nome

La contempla e saluta e tragge, ahi folle,

da mentito sembiante affanno vero.

Egli amante, egli amato, or gela, or bolle,

fatto è strale e bersaglio, arco et arciero.

Invidia a quell’umor liquido e molle

la forma vaga e ’l simulacro altero

e, geloso del bene ond’egli è privo,

suo rival su la riva appella il rivo.

Mancando alfin lo spirto a l’infelice,

troppo a sé stesso di piacer gli spiacque.

Depose a piè de l’onda ingannatrice

la vita e, morto in carne, in fior rinacque.

L’onda che già l’uccise or gli è nutrice,

perch’ogni suo vigor prende da l’acque.

Tal fu il destin del vaneggiante e vago

vagheggiator de la sua vana imago.

-

-

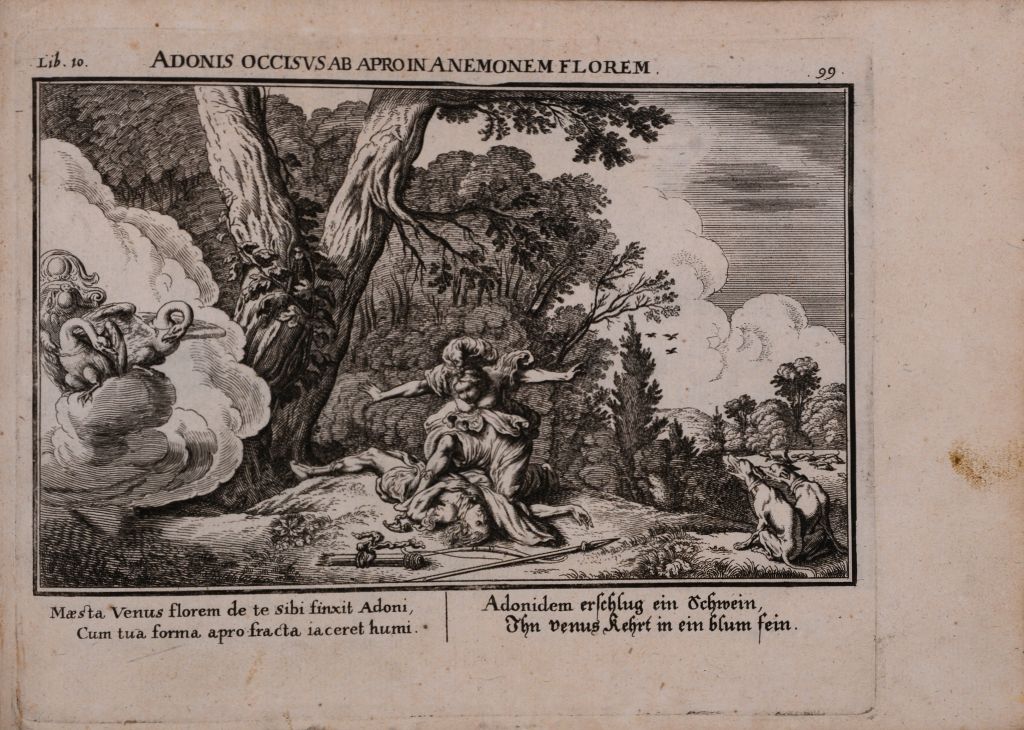

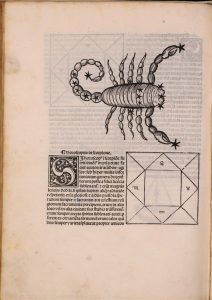

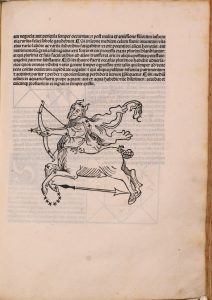

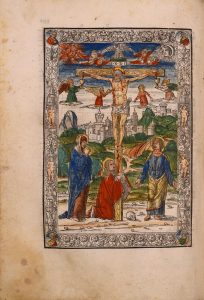

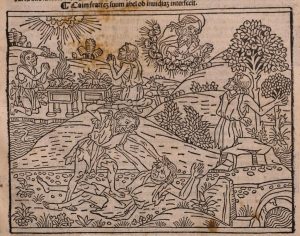

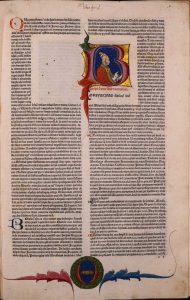

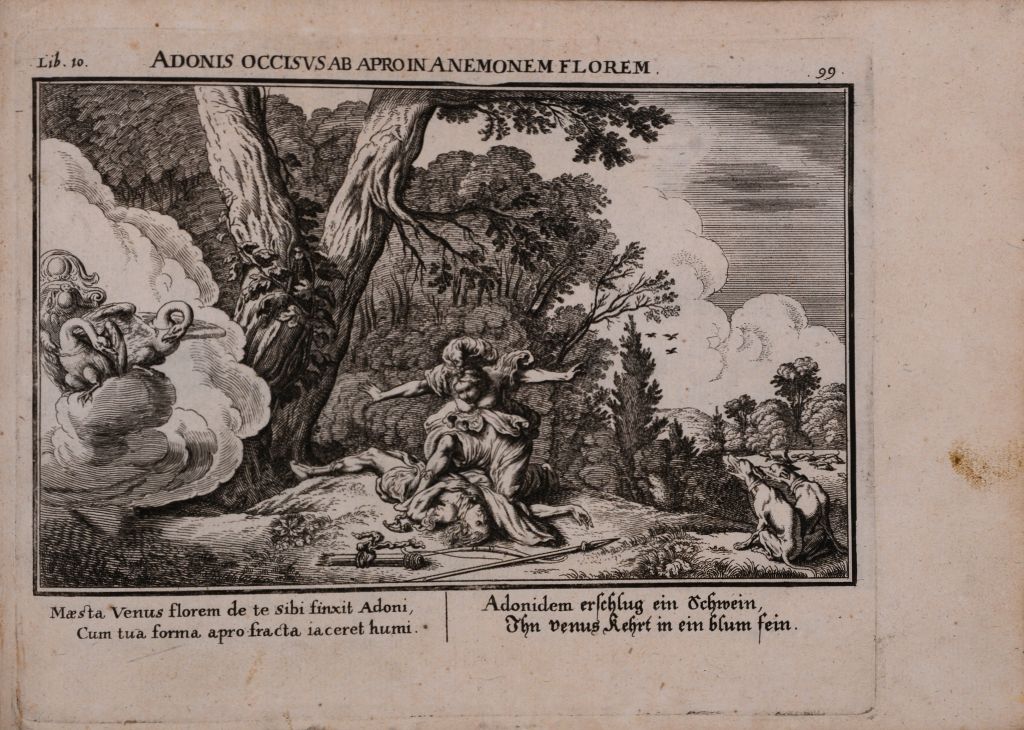

Ovidio, Metamorphosis, Colln am Khein, Hogenberg, 1651 (Locatelli 6 402) – Fondo Giuseppe Locatelli

Il volume da cui è tratta l’immagine è una silloge illustrata dei più celebri miti delle Metamorfosi di Ovidio. L’impostazione del testo, che reca un’illustrazione accompagnata da un distico in latino e in tedesco, si rifà alla tradizione degli emblemi, ovvero un particolare tipo di libro illustrato composto da immagini simboliche il cui significato veniva sciolto dal testo di accompagnamento. In questa edizione delle Metamorfosi manca il livello simbolico tipico degli emblemi, ma si conserva la struttura della pagina.

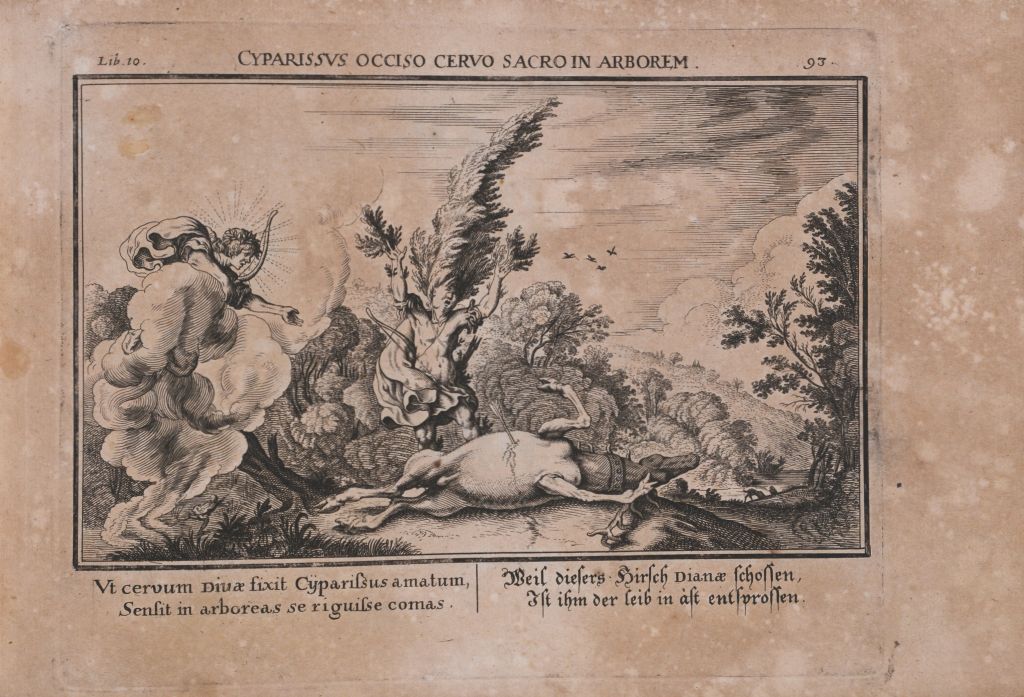

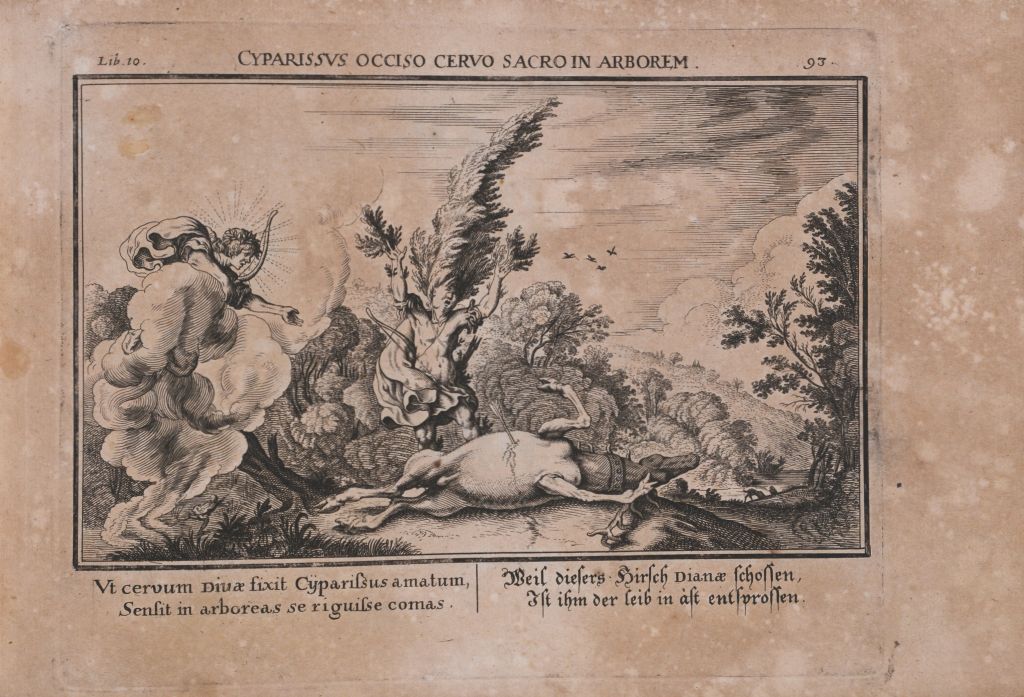

Ciparisso (V, 62-63)

Anche Ciparisso è un giovane bellissimo, amato da Apollo. La sua compagnia prediletta è un cervo docile e mansueto che un giorno egli uccide per errore mentre è a caccia. Affranto per la perdita, Ciparisso implora Apollo di poter piangere per sempre. Il dio lo trasforma quindi in un albero di cipresso, la cui resina ha la forma delle lacrime.

Poi che perfido io stesso e malaccorto

di propria man d’ogni tesor m’ho privo

e perduta ogni gioia, ogni conforto,

lieti oggetti e giocondi aborro e schivo,

fa’, prego, o ciel, senza il mio ben ch’è morto,

ch’io fra tanto dolor non resti vivo;

fa’ ch’io non senta almeno e che non miri

se non feretri e lagrime e sospiri».

Apena egli ha vigor d’esprimer questo,

che la pelle gl’indura e ’l busto ingrossa.

Sorge piramidal tronco funesto,

rozo legno si fan le polpe e l’ossa.

Verdeggia il crin frondoso e quanto al resto

tutta da lui l’antica forma è scossa.

Funeral pianta e tragica diviene

e, quant’uom desiava, arbore ottiene.

-

-

Ovidio, Metamorphosis, Colln am Khein, Hogenberg, 1651 (Locatelli 6 402) – Fondo Giuseppe Locatelli

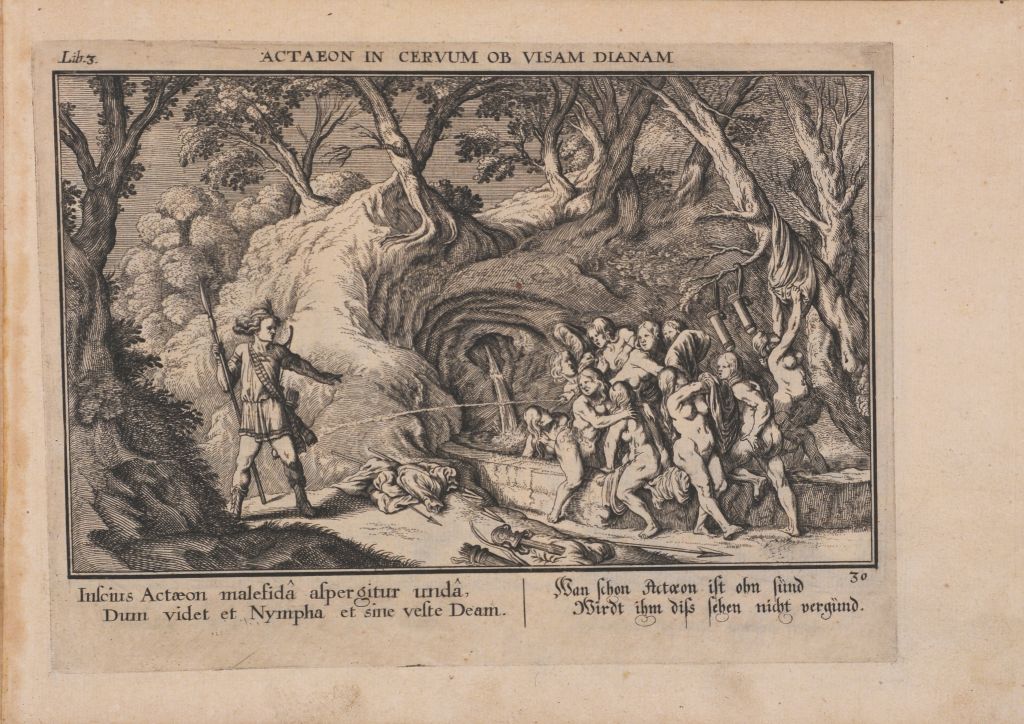

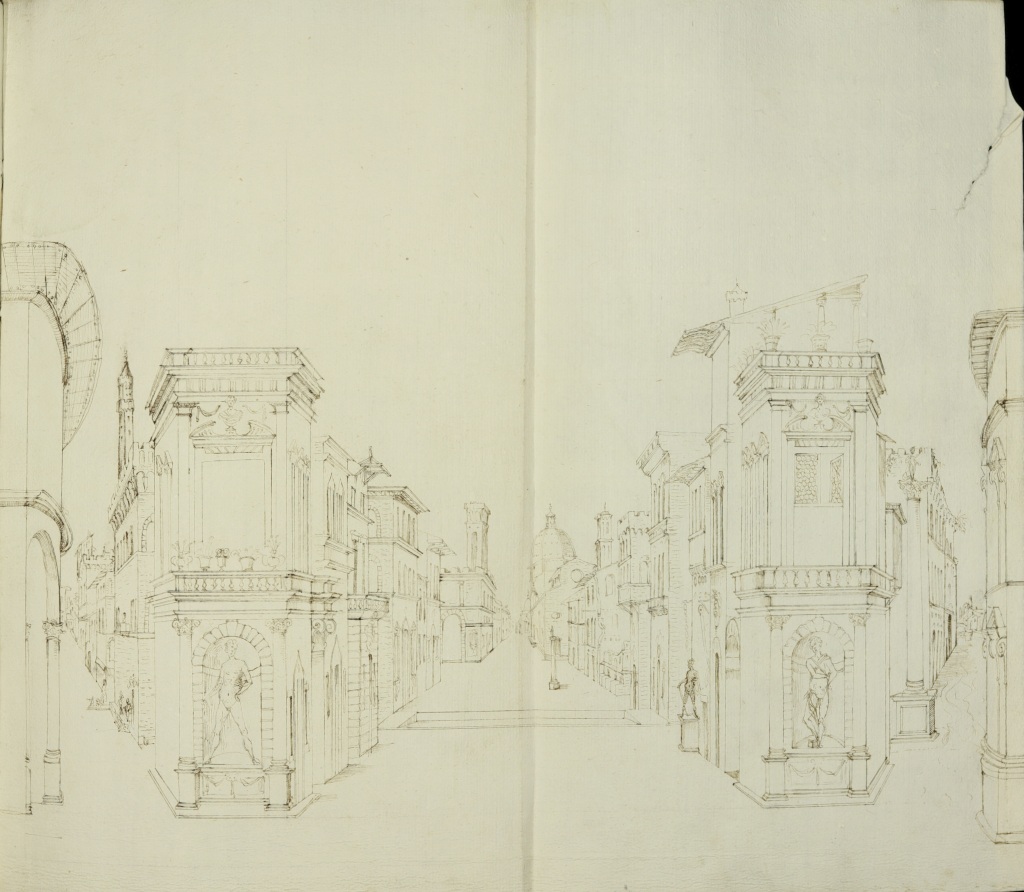

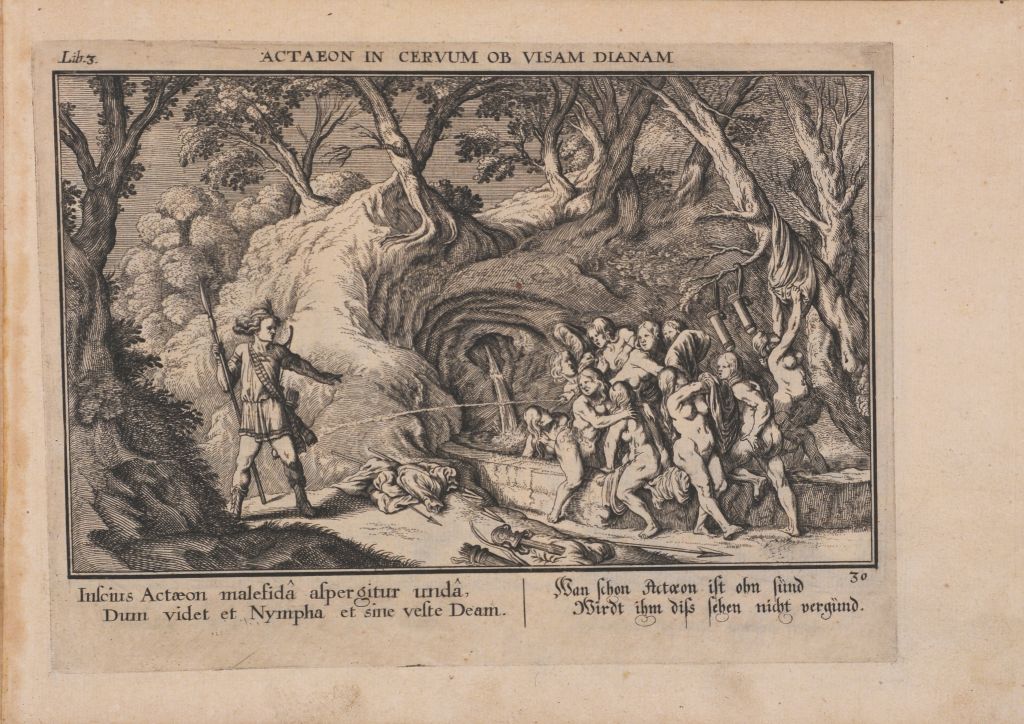

Atteone (V, 143)

Il canto V si chiude con una rappresentazione teatrale che inscena il mito di Atteone: il giovane cacciatore ha l’ardire di spiare Diana al bagno. La dea, irata, lo trasforma in un cervo. Atteone però non si accorge della metamorfosi finché non si specchia nell’acqua, dove viene raggiunto dai suoi cani che, non riconoscendolo, lo sbranano. Lo spettacolo messo in scena da Mercurio per completare la sua opera di ammonizione è ricco di macchine e intermezzi; ciononostante, Adone si addormenta prima della fine, apparentemente senza cogliere il messaggio.

Ciò fatto, il bel teatro ancor si chiude,

poi si vede sgorgar vaga fontana,

dove tra molte sue seguaci ignude

stassi Atteone a vagheggiar Diana.

Et ella con le man leggiadre e crude

gli toglie dopo il cor la forma umana;

con pelo irsuto e con ramose corna

il miser cacciator cervo ritorna.

-

-

Ovidio, Metamorphosis, Colln am Khein, Hogenberg, 1651 (Locatelli 6 402) – Fondo Giuseppe Locatelli

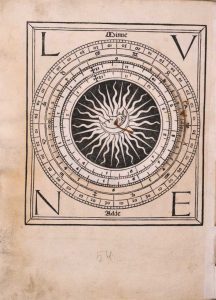

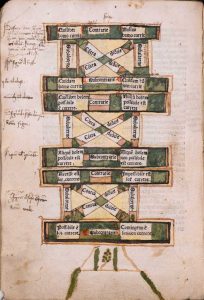

I canti VI e VII: il giardino del piacere

In questa sezione del poema Venere e Adone attraversano le cinque parti del giardino del palazzo della dea, propedeutiche all’unione matrimoniale e carnale che avverrà nel canto VIII. Ogni sezione è dedicata a uno dei sensi umani, tratteggiati da Marino con precise riprese lessicali dai trattati scientifici dell’epoca e intervallati da digressioni descrittive che fanno da pendant con il senso corrispondente.

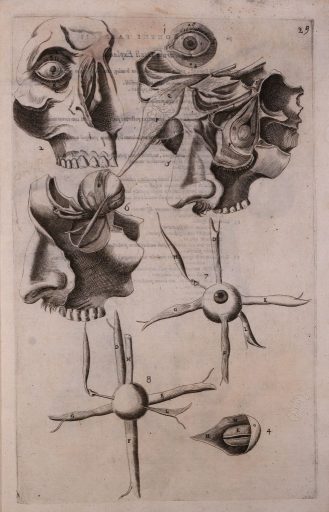

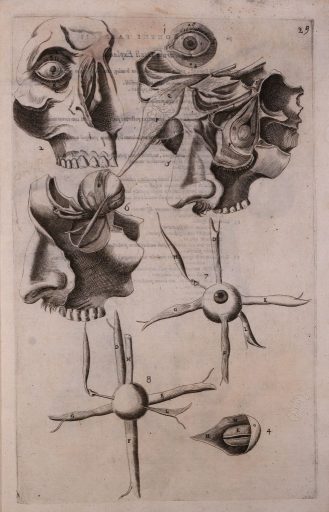

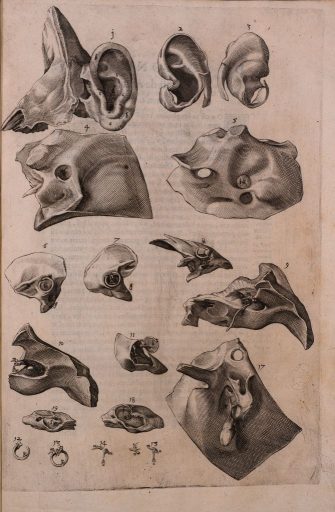

Il giardino della vista (VI, 32-33)

Il primo giardino attraversato dagli amanti è quello della vista, dove Mercurio illustra il ruolo dell’occhio e il suo funzionamento. Il linguaggio usato da Marino per descrivere l’occhio è preciso e tecnico, con ripresa puntuale del più aggiornato lessico scientifico: termini quali membrana, tunicas, humores, angulus oculi, crystallinus, uvea et choroide tunica sono prelevati dal trattato De visione di Fabrizio D’Acquapendente. Dopo l’elogio dell’occhio, Adone e Venere ammirano le pareti dipinte della loggia che circonda il giardino, offrendo il pretesto per una digressione elogiativa dedicata ai maggiori pittori contemporanei. La carrellata dei dipinti raffiguranti i miti antichi si conclude con la storia di Pavone e Colomba.

O quanto studio o quanta industria mise

qui l’eterno maestro, o quante accoglie

vene, arterie, membrane e ’n quante guise

sottile aragne e dilicate spoglie.

Per quanti obliqui muscoli divise

passano e quinci e quindi e fila e foglie,

quante corde diverse e quanti e quali

versano l’occhio et angoli e canali!

Di tuniche e d’umori in vari modi

havvi contesto un lucido volume,

et uva e corno e con più reti e nodi

vetro insieme congiunge, acqua et albume;

che son tutti però servi e custodi

del cristallo, onde sol procede il lume;

ciascun questo difende e questo aiuta,

organo principal de la veduta.

-

-

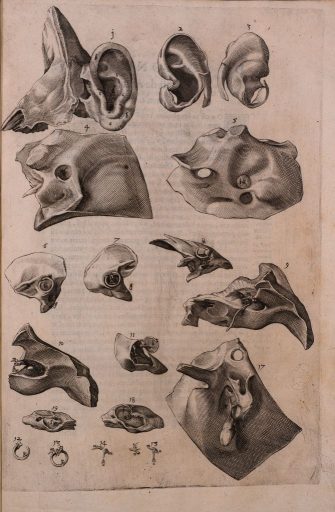

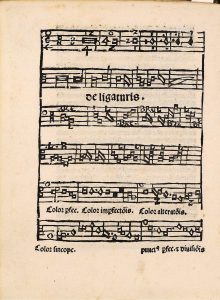

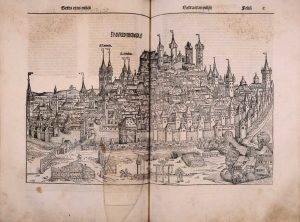

Girolamo Fabrizio D’Acquapendente, De Visione, Voce, Auditu (in tre parti), Venezia, per Franciscum Bolzettam, 1600 (Cinq. 7 598)

Il trattato anatomico da cui è tratta l’immagine è forse uno dei più noti lavori del medico Girolamo Fabrici. In questo lavoro tripartito Fabrici riordina le conoscenze anatomiche sulla vista, la voce e l’udito dai tempi antichi alla modernità, soffermandosi in particolare sulla descrizione degli organi e sulla loro funzione. Ciascuna delle tre sezioni si chiude con una serie di tavole illustrate che rappresentano non solo gli organi umani, ma anche quelli animali.

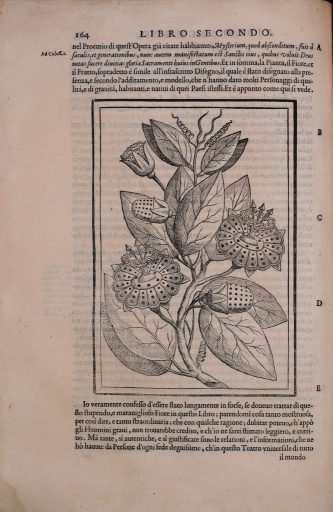

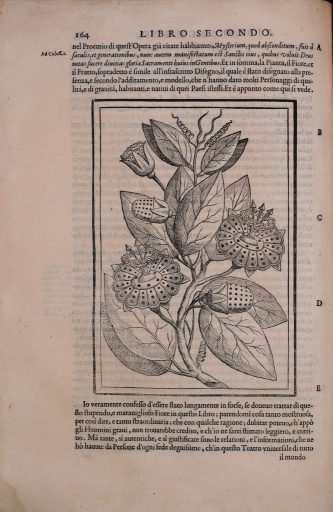

L’elogio della passiflora (VI, 141-142)

Il giardino successivo è quello dell’odorato. Anche qui Mercurio descrive con minuzia di particolari il funzionamento dell’organo preposto, ovvero il naso. Poi Venere e Adone ammirano la varietà dei fiori profumati che popolano il giardino: rose, violette, tulipani, gigli, fiordalisi e ogni genere di pianta odorosa. La sezione culmina con l’elogio della granadiglia, o passiflora, fiore all’epoca associato con la passione di Cristo, soprattutto nella tradizione agiografica ispanica. Il fusto ricordava infatti la colonna della fustigazione; gli stilli i chiodi della croce e la raggiera la corona di spine.

Ahi, qual pennello in te dolce e pietoso

trattò la man del gran pittore eterno?

E con qual minio vivo e sanguinoso

ogni suo strazio espresse et ogni scherno?

Di quai fregi mirabili pomposo

al sol più caldo, al più gelato verno

dentro le tue misteriose foglie

spieghi l’altrui salute e le sue doglie?

Qualor bagnato da’ notturni geli

con muta lingua e taciturna voce,

anzi con liete lagrime, riveli

de’ tuoi fieri trofei l’istoria atroce,

e rappresenti ambizioso ai cieli

l’aspra memoria de l’orribil croce,

per gran pietate il tuo funesto riso

dà materia di pianto al paradiso.

-

-

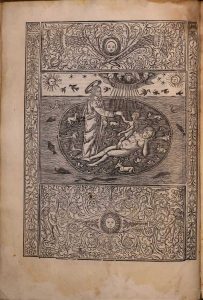

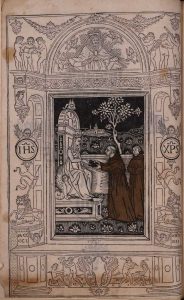

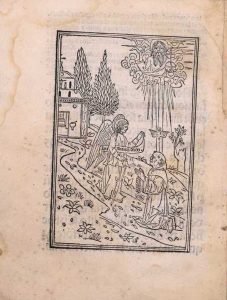

Iacomo Bosio, La trionfante e gloriosa croce…, Roma, Ciacone, 1610 (Salone E 7 36)

L’opera è una corposa silloge di memorie storiche e ascetiche sulla croce. L’immagine che correda queste ottave è tratta dal secondo libro, nel quale sono raccolti i segni della crocifissione che Dio ha sparso nei cieli, negli animali e nelle piante.

Il giardino dell’udito: l’orecchio e l’usignolo (VII, 15-16, 32-33)

Anche l’ingresso nel giardino dell’udito è accompagnato da una digressione anatomica dedicata all’orecchio, l’organo indispensabile per apprezzare la poesia e la musica: anche in questo caso Marino si serve di un lessico preciso, con ripresa dei termini latini che indicano le parti anatomiche incus, malleus, tympanum. Segue poi una rassegna della famiglia degli uccelli, entro la quale si trova la celebre storia dell’usignolo.

Scorre là dov’è poi tesa a quest’uso

di sonora membrana arida tela;

quivi si frange e purga e quivi chiuso,

agitando sé stesso, entro si cela,

e tra quelle torture erra confuso

finch’al senso commun quindi trapela,

de la cui region passando al centro

il caratter del suon vi stampa dentro.

Concorrono a ciò far d’osso minuto

et incude e triangolo e martello,

e tutti son nel timpano battuto

articolati et implicati a quello;

et a quest’opra lor serve d’aiuto

non so s’io deggia dir corda o capello,

sottil così che si distingue apena

se sia filo o sia nervo, arteria o vena.

-

-

Girolamo Fabrizio D’Acquapendente, De Visione, Voce, Auditu (in tre parti), Venezia, per Franciscum Bolzettam, 1600 (Cinq. 7 598)

Ma sovr’ogni augellin vago e gentile

che più spieghi leggiadro il canto e ’l volo,

versa il suo spirto tremulo e sottile

la sirena de’ boschi, il rossignuolo,

e tempra in guisa il peregrino stile

che par maestro de l’alato stuolo.

In mille fogge il suo cantar distingue,

e trasforma una lingua in mille lingue.

Udir musico mostro, o meraviglia,

che s’ode sì, ma si discerne apena,

come or tronca la voce, or la ripiglia,

or la ferma, or la torce, or scema, or piena,

or la mormora grave, or l’assottiglia,

or fa di dolci groppi ampia catena,

e sempre, o se la sparge o se l’accoglie

con egual melodia la lega e scioglie.

-

-

Ulisse Aldrovandi, Ornithologiae, Tomus alter, Bologna, Nicola Tebaldino, 1637 (Cinq. 7 630)

Ulisse Aldrovandi è stato il più celebre naturalista del Rinascimento, noto soprattutto per aver fondato uno dei primi musei di storia naturale. L’Ornithologiae, da cui è tratta l’illustrazione dell’usignolo, è una sezione dell’ampio progetto di enciclopedia naturale a cui si dedicò per buona parte della sua vita e che solo parzialmente fu pubblicata dopo la sua morte.

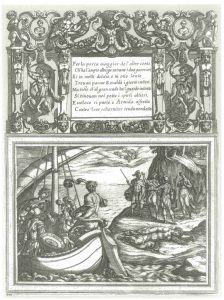

Il canto XIX: Adone trasformato in anemone (XIX, 416-417, 420)

Dopo una lunga serie di peripezie, il tragico destino di Adone si appresta a compiersi: Marte, geloso dell’amore di Venere per il giovane, con l’aiuto di Diana suscita la furia di un cinghiale che, innamoratosi di Adone, lo azzanna nel tentativo di baciarlo. Venere assiste impotente alla morte dell’amato e per rendere immortale la sua memoria ne trasforma il cuore in anemone. Si realizza così l’annuncio fatto nel primo canto del poema: «smoderato piacer termina in doglia».

«Farò dunque al mio ben l’istesso onore

che fece Apollo al suo fanciullo ucciso,

che non fu certo il mio gentile ardore

di Giacinto men bel né di Narciso.

E poich’ei fu d’ogni bellezza il fiore,

e di fiori ebbe adorno il seno e ’l viso,

e mi fu tolto in su l’età fiorita,

vo’ che, cangiato in fior, ritorni in vita.

Tra i fiori, o fiore, il primo pregio avrai,

torrai lo scettro a la mia rosa ancora;

vinti saran da te quanti giamai

Clori in terra ne sparse, in ciel l’Aurora;

ornamento immortal de’ miei rosai,

perpetuo onor de la vezzosa Flora,

nova pompa del prato e del terreno,

novo fregio al mio crine et al mio seno».

[…]

Poi che così parlò, di nettar fino

pien di tanta virtù quel core asperse,

che tosto, per miracolo divino

forma cangiando, in un bel fior s’aperse,

e nel centro il piantò del suo giardino

tra mille d’altri fior schiere diverse.

Purpureo è il fiore et anemone è detto,

breve come fu breve il suo diletto.

-

-

Ovidio, Metamorphosis, Colln am Khein, Hogenberg, 1651 (Locatelli 6 402) – Fondo Giuseppe Locatelli

La condanna e la polemica

Nello stesso anno in cui l’Adone è pubblicato a Parigi, Marino ne fa stampare un’altra edizione a Venezia, intervenendo su alcune sezioni nel tentativo di attenuare i rischi che sarebbero derivati dai passaggi più problematici agli occhi dell’Inquisizione. Il problema principale del poema non era tanto la presenza pervasiva della lascivia, ma l’aver trattato talvolta la materia profana con un lessico sacro: ad esempio, Venere è invocata come «santa madre d’Amore» con evidente richiamo alla Madonna e il tempio della dea è descritto come una chiesa. In seguito alla denuncia alla Congregazione dell’Indice, il poema viene proibito donec corrigatur (cioè fino alla correzione) il 17 luglio 1625. Nel frattempo Marino era morto nel marzo di quell’anno, dunque non poteva farsi carico della correzione. I membri della romana Accademia degli Umoristi, di cui il poeta era stato principe, si assumono l’onere della revisione, ma il tentativo è ritenuto insufficiente e il 4 febbraio 1627 l’Adone è giudicato incorreggibile e definitivamente iscritto nell’Indice dei libri proibiti.

-

-

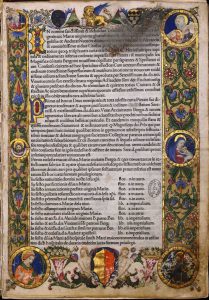

Index librorum prohibitorum Innocenti XI … editus usque ad annum 1681, Roma, R. Com. Apost. 1704 (Sala 2° logga F 1 36)

L’Indice dei libri proibiti, compilato dalla Congregazione dell’Indice, raccoglie i libri e gli autori proibiti dalla Chiesa per la pericolosità del loro contenuto dal punto di vista dottrinale e morale.

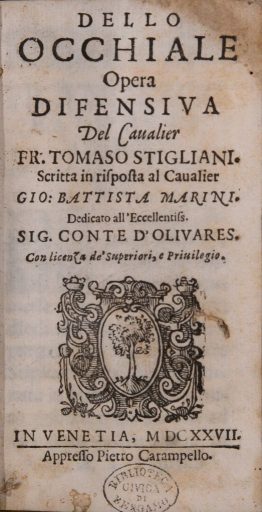

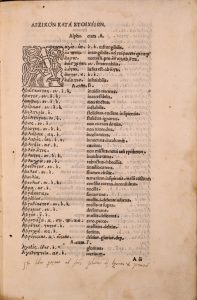

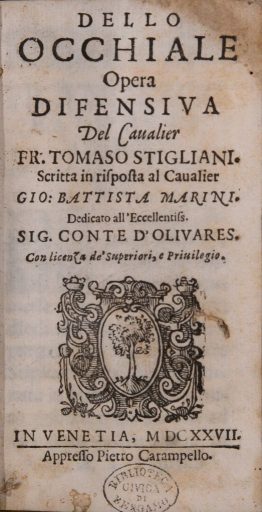

L’Occhiale

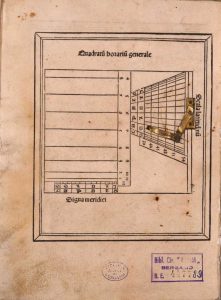

Sempre nel 1627, Tommaso Stigliani pubblica la prima opera critica contro l’Adone. Stigliani era stato legato a Marino da una giovanile amicizia, sfociata in aperta e agguerrita rivalità all’incirca nel 1619, in seguito alla pubblicazione da parte dello stesso Stigliani di alcune stanze offensive contro l’avversario nel poema il Mondo nuovo, dedicato alla scoperta dell’America. Dopo aver letto l’Adone e averlo trovato pieno di errori, Stigliani prepara nel suo Occhiale un’analisi minuta del poema di Marino, mettendo in luce tutte quelle che a suo giudizio erano trasgressioni alla norma poetica. Stigliani organizza il discorso con una struttura in tre parti ben precisa: nella prima sezione riassume i precetti che regolano il buon poema eroico sulla base della tradizione aristotelica e dimostra che l’Adone non rispetta alcuna di queste regole; nella seconda sezione, passa in rassegna le singole ottave e ne individua gli errori (furti, incoerenze nel comportamento dei personaggi, uso di parole non toscane, passaggi eccessivamente lascivi, …); la terza sezione è infine composta da una serie di tavole lessicali in cui sono elencate tutte le parole che non rispecchiano l’uso toscano e i versi «bassi», che provocano un abbassamento dello stile. Stigliani non guarda l’Adone con occhi liberi da pregiudizi ed è perciò inevitabile che nell’Occhiale si sovrappongano il piano letterario e quello personale, dando al lettore l’impressione di una critica spesso pretestuosa ed eccessivamente intransigente. Tuttavia l’intervento di Stigliani non è privo di intelligenza e acume: a lui si deve infatti il riconoscimento di fonti e modelli narrativi, nonché una lucida messa a fuoco degli snodi problematici che furono alla base della condanna del poema da parte della Congregazione dell’Indice.

-

-

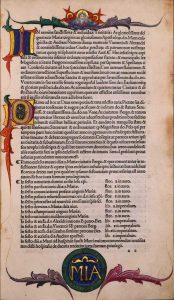

Tommaso Stigliani, Dello occhiale, Venezia, Carampello, 1627 (Salone Loggia S 1 42) – Ex libris Leonino Secco Suardo

Erede della poetessa e accademica Paolina Secco Suardo e sodale di Carlo Marenzi nel suo viaggio in Italia, il conte Leonino (1798-1878) fu personaggio di rilievo della vita culturale bergamasca dell’Ottocento, attivo nell’ambito delle principali istituzioni cittadine. Con la Commissione di vigilanza della Biblioteca Civica, partecipò ai lavori di trasferimento e di riordino delle raccolte librarie nel passaggio alla sede ottocentesca del Palazzo della Ragione e s’impegnò nella redazione del Regolamento e del primo catalogo generale della Biblioteca. Elargì donazioni in vita di monete antiche e di opere rare, tra le quali spicca il Taccuino di disegni di Giovannino de’ Grassi, e provvide a una donazione testamentaria di volumi a stampa e manoscritti.

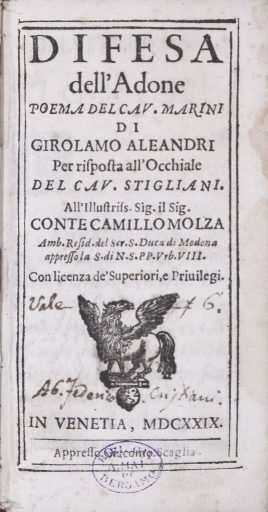

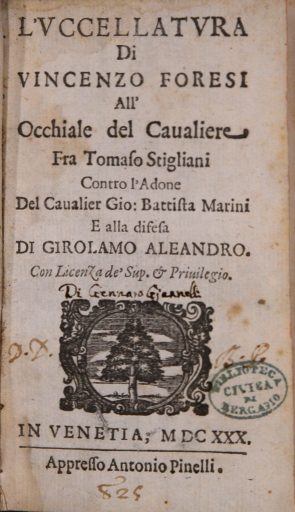

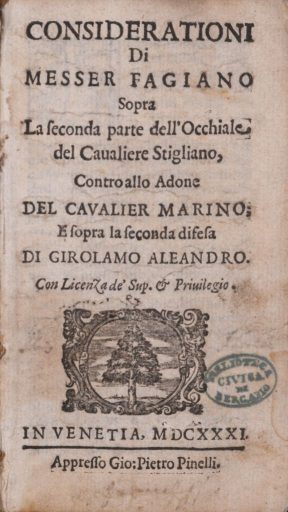

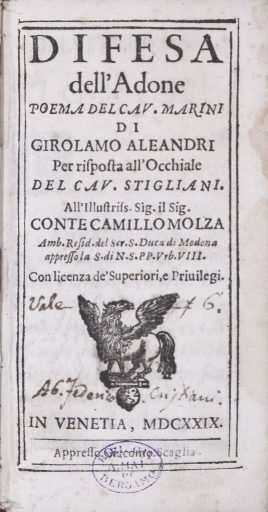

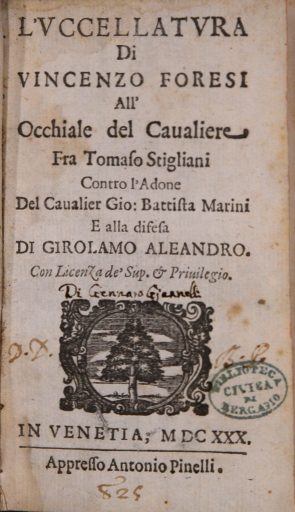

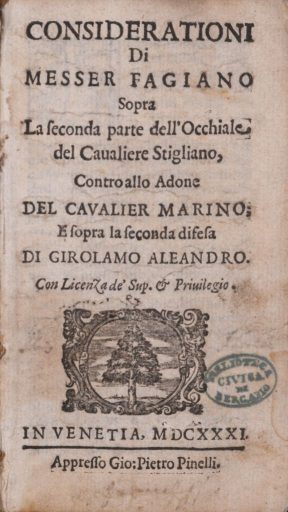

Le difese dell’Adone

L’attacco di Stigliani provoca la pronta reazione dei sostenitori di Marino che si impegnano a difenderne la memoria e la fama. Il primo a pubblicare la sua Difesa dell’Adone in due parti nel 1629-1630 è l’erudito Girolamo Aleandro. Seguono nei medesimi anni l’Occhiale appannato di Scipione Errico (1629) e le due risposte sotto pseudonimo di Nicola Villani, l’Uccellatura di Vincenzo Foresi (1630) e le Considerazioni di Messer Fagiano (1631).

-

-

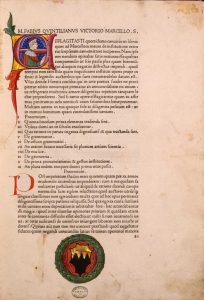

Aleandro, Difesa dell’Adone…, Venezia, Scaglia, 1629-30 (Locatelli 1 126) – Fondo Giuseppe Locatelli

Giuseppe Locatelli (1872-1951), teologo, storico e bibliofilo, direttore della Biblioteca Civica dal 1927 al 1938 e priore della basilica di Santa Maria Maggiore, lasciò a quest’ultima la sua ricchissima biblioteca personale. Per la sua preziosità bibliografica, la raccolta fu posta sotto tutela ministeriale e acquistata dal Comune di Bergamo nel 1958. Formata da circa 30.000 volumi editi nel Seicento e nel Settecento, con una prevalenza di testi di religione e filosofia, di classici greci e latini e di letteratura italiana, la preziosa raccolta conteneva anche 24 manoscritti, 197 incunaboli e 1.700 cinquecentine.

-

-

Nicola Villani, L’uccellatura di Vincenzo Foresi all’Occhiale del cavaliere fra Tomaso Stigliani…, Venezia, Pinelli, 1630 (Sala 1° Loggia K 2 27) – Ex libris Gennaro Gianelli

Dell’estensore della nota di possesso che appare in frontespizio non si conoscono i dati biografici ma, dall’antica segnatura del volume, si può dedurre che la presenza in biblioteca dell’opera del Villani risalga all’Ottocento avanzato. Nella Sala 1° del Palazzo della Ragione, originariamente destinata ad accogliere le opere di giurisprudenza e gli incunaboli (edizioni del XV secolo), trovarono posto successivamente anche opere di altre discipline ed epoche che vennero collocate nella loggia sovrastante.

-

-

Nicola Villani, Considerationi di messer Fagiano sopra la seconda parte dell’Occhiale…, Venezia, Pinelli, 1631 (Tassiana E 2 14)

L’opera è conservata nella pregiata Raccolta Tassiana poiché contiene un approfondimento critico sulla Gerusalemme Liberata (pp. 669-688). Iniziata già nel XVIII secolo grazie a un nucleo di opere tassiane del cardinale Giuseppe Alessandro Furietti, la raccolta speciale si arricchì nei secoli successivi con il fondo dell’abate Pier Antonio Serassi, acquistato nel 1869, e con il fondo dell’avvocato e colto bibliofilo Luigi Locatelli, ricevuto in dono nel 1922 e nel 1932. Il volumetto, stampato con bella varietà di caratteri (corsivo, ebraico, greco e romano), è mancante delle ultime otto pagine a stampa, il cui testo è stato tuttavia risarcito con una puntuale redazione manoscritta.

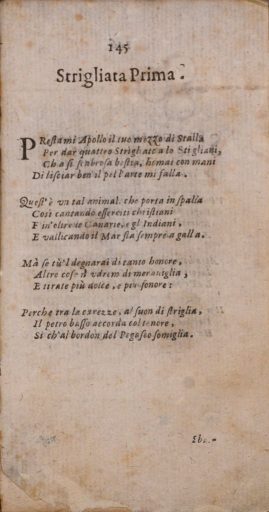

Giovanni Capponi e Andrea Barbazza scrivono invece Le Staffilate (1629) e Le Strigliate (1630 ca.), due raccolte di composizioni in versi, assai violenti e ingiuriosi, che colpiscono personalmente Stigliani più che l’Occhiale.

-

-

Andrea Barbazza, Strigliate a Tomaso Stigliani, Norimberga, Stamphier, 1619 [ma stampato a Venezia, 1630 circa] (Salone Loggia Picc. 21 2 15) – Ex libris Monastero di S. Paolo d’Argon

Negli ultimi anni del XVIII secolo, in seguito alle soppressioni napoleoniche delle congregazioni religiose, furono aggregati alla biblioteca pubblica della città i libri delle rispettive biblioteche «e quella specialmente, assai ragguardevole, e tutta intiera, de’ monaci Benedettini di San Paolo d’Argon». Così scrive il bibliotecario Agostino Salvioni che s’incaricò di riordinare, catalogare e conservare nelle migliori condizioni il copioso e ricco patrimonio delle biblioteche monastiche e conventuali del territorio. È importante infine ricordare che Angelo Grillo, poeta contemporaneo a Marino, cui si deve una importante lettera sulle prime Rime, fu abate di San Paolo d’Argon e vi dimorò dal 1617 al 1620.esto

In anni più tardi si collocano invece gli ultimi interventi di Angelico Aprosio, a cui si devono la Sferza poetica (1643), l’Occhiale stritolato (1642), il Buratto (1641) e il Veratro (1645-1648). La polemica imperversa quindi per diverso tempo, sempre seguita da vicino da Stigliani, che studia attentamente i testi dei suoi avversari apponendo numerose postille agli esemplari in suo possesso (e oggi conservati alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma). Il frutto di queste letture è un tentativo di risposta che però è rimasto manoscritto e inedito. Nel complesso non si può dire che l’abbondanza di testi corrisponda anche a un pari apporto critico, tuttavia l’Occhiale, insieme alle risposte, costituisce la prima linea interpretativa del poema e il punto di partenza per comprenderne la fortuna e la sfortuna.

Mostra virtuale a cura di

Federica Chiesa

Lorenza Maffioletti

Promossa da

Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione)

Progetto finanziato nell’ambito del bando di Ateneo per iniziative di Public Engagement 2023

Ateneo di Scienze, Lettere, Arti di Bergamo