Il colonialismo italiano tra irrisione e sostegno

Casa Suardi, 26 settembre – 31 ottobre 2024

Prende avvio giovedì 26 settembre la mostra A colpi di satira. Il colonialismo italiano tra irrisione e sostegno, realizzata con materiali provenienti dal Fondo Paolo Moretti per la satira politica della Biblioteca e dal Museo delle storie di Bergamo.

Curata da Paolo Moretti, impreziosita da “oggetti-trofeo” portati in Italia dai soldati italiani e da un interessante album fotografico sui luoghi colonizzati – materiali gentilmente prestati dal Museo delle storie – la mostra presenta tavole satiriche pubblicate sulle riviste conservate nel Fondo, che commentano episodi dell’avventura coloniale in epoca liberale con protagonisti Depretis, Crispi e Giolitti e in epoca fascista durante la guerra d’Etiopia, senza dimenticare una vicenda poco conosciuta ma interessante come il tentativo italiano di partecipare alla spartizione di lembi del territorio cinese effettuato dal governo Pelloux proprio alla fine dell’800.

La satira politica, talvolta sottovalutata e superficialmente considerata arte minore, è una singolare e non banale chiave interpretativa di periodi storici che possono essere per il suo tramite investigati nella loro complessità senza valutazioni superficiali. Possiamo ammirare la qualità grafica di alcuni disegnatori e l’efficacia espressiva di altri, apprezzare il carattere documentario delle vignette e, soprattutto, assaporare il gusto dell’epoca.

Ingresso libero durante gli orari di apertura di Casa Suardi.

L’inaugurazione è preceduta in Salone Furietti, alle ore 17 del 26 settembre, dalla presentazione del libro Quando l’Italia aveva le colonie di Maria Laura Cornelli e Daniela Rosa.

Il colonialismo italiano nell’età liberale

Le immagini presentate nelle prime cinque vetrine testimoniano come in età liberale, seppure in un’Italia non ancora pienamente democratica, fossero possibili voci di opposizione alle guerre coloniali per i loro costi materiali e umani, critiche all’impreparazione dei governanti, denunce del malaffare.

Le mire iniziali del colonialismo italiano erano rivolte alla costa meridionale del Mediterraneo, ma nel 1881 la Francia aveva stabilito un protettorato sulla Tunisia e quindi si era ripiegato sul mar Rosso, la cui importanza strategica era cresciuta con l’apertura del canale di Suez. Le prime acquisizioni, con Agostino Depretis al governo, furono il porto di Assab (1882) e la città di Massaua (1885).

- Fig. 1

Fig. 1. La pianta italiana a Massua (La Rana, n.4, 22 gennaio 1886)

Ipotetico dialogo tra il primo ministro e il ministro degli Esteri: bisogna consolidare la presenza italiana a Massaua, e non preoccupano le proteste “sparate” dalla Turchia che tramite l’Egitto vorrebbe mantenere il controllo della zona.

Il progetto di espansione divenne più determinato con Francesco Crispi: durante il suo primo mandato (1887-1891) si avanzò dalla costa verso l’interno fino all’Asmara, si tentò di imporre un protettorato sull’Etiopia – con un’impropria traduzione dall’amarico del Trattato di Uccialli stipulato nel 1889 con Menelik II – e nel 1890 fu proclamata la “colonia primogenita”, l’Eritrea.

- Fig. 2

- Fig. 3

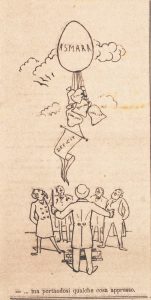

Fig. 2-3. L’ovo pasquale di Don Cicco (Don Chisciotte della Mancia, 23 aprile 1889)

Viene messa in dubbio la capacità di Francesco Crispi (Don Ciccio) di realizzare l’occupazione di Asmara, e si teme che il tentativo crei ulteriore deficit.

- Fig. 4

- Fig. 5

Fig. 4. Dopo lo sbaglio di Macallè (Il Don Chisciotte di Roma, 18 dicembre 1895)

Una denuncia dell’impreparazione del governo crispino che ignora la realtà del territorio; l’allusione è all’incauta occupazione del forte di Maccallé che si dovette abbandonare dopo un lungo assedio da parte di Menelik.

Fig. 5. Gli studi del governo sulla situazione eritrea (Il Don Chisciotte di Roma, 18 ottobre 1895)

Si ironizza sull’approssimazione della politica coloniale, sulle sbandierate vittorie in scontri periferici e sulle scarse risorse investite.

Nel corso del suo secondo mandato (1893-1896) si proseguì nell’espansione, provocando la prima guerra italo-etiopica (1895-96) fino alla clamorosa sconfitta di Adua, che costrinse Crispi a dimettersi. Nonostante la sconfitta si proseguì consolidando il dominio sulle coste della Somalia (proclamata colonia nel 1908) e, con la partecipazione alla repressione della rivolta dei Boxer nel 1902, si acquisì in Cina la concessione di Tien Tsin.

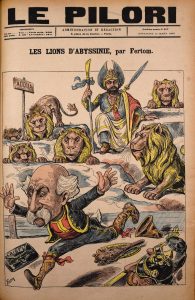

- Fig. 6

- Fig. 7

Fig. 6. Les Lions D’abyssinie (Le Pilori, 15 marzo 1896)

Crispi è inseguito dai “leoni” abissini che lo hanno sconfitto ad Adua, mentre Germania e Francia assistono alla sua rovina.

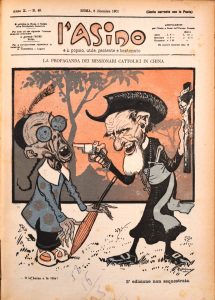

Fig. 7. La propaganda dei missionari cattolici in Cina (L’asino, 8 dicembre 1901)

Un’accusa ai missionari di aver forzato i cinesi alla conversione; in effetti questa fu una delle cause della rivolta anticoloniale dei Boxer che prese di mira, oltre agli stranieri occidentali, anche i religiosi europei e i cinesi convertiti.

Non era stato abbandonato nemmeno il progetto mediterraneo e, grazie anche a precedenti accordi con Londra e Parigi, Giovanni Giolitti durante il suo quarto ministero (1911-1914) diede il via – dichiarando guerra il 29 settembre 1911 a un impero ottomano già in crisi – all’occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. La conquista si rivelò meno facile del previsto: la popolazione si unì alle truppe turche nella resistenza all’occupazione e gli italiani reagirono con esecuzioni sommarie, rappresaglie e deportazioni. Al momento della pace di Ouchy (ottobre 1912), l’Italia controllava in realtà solo alcuni centri costieri. I possessi coloniali dell’Italia erano ancora assai esigui ma il Paese era ormai entrato in un’ottica imperialistica, da grande potenza.

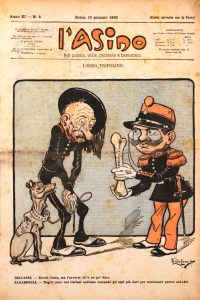

- Fig. 8

- Fig. 9

- Fig. 10

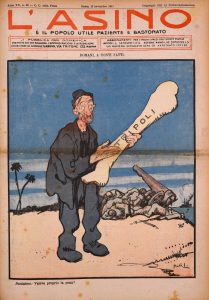

Fig. 8. L’osso tripolino (L’Asino, 19 gennaio 1902)

Allusione agli accordi del 1900 e 1901 tra il ministro deli Esteri francese Delcassè e il capo del governo Zanardelli: l’osso, che ricorre in altre vignette, allude alla scarsa appetibilità di Tripolitania e Cirenaica.

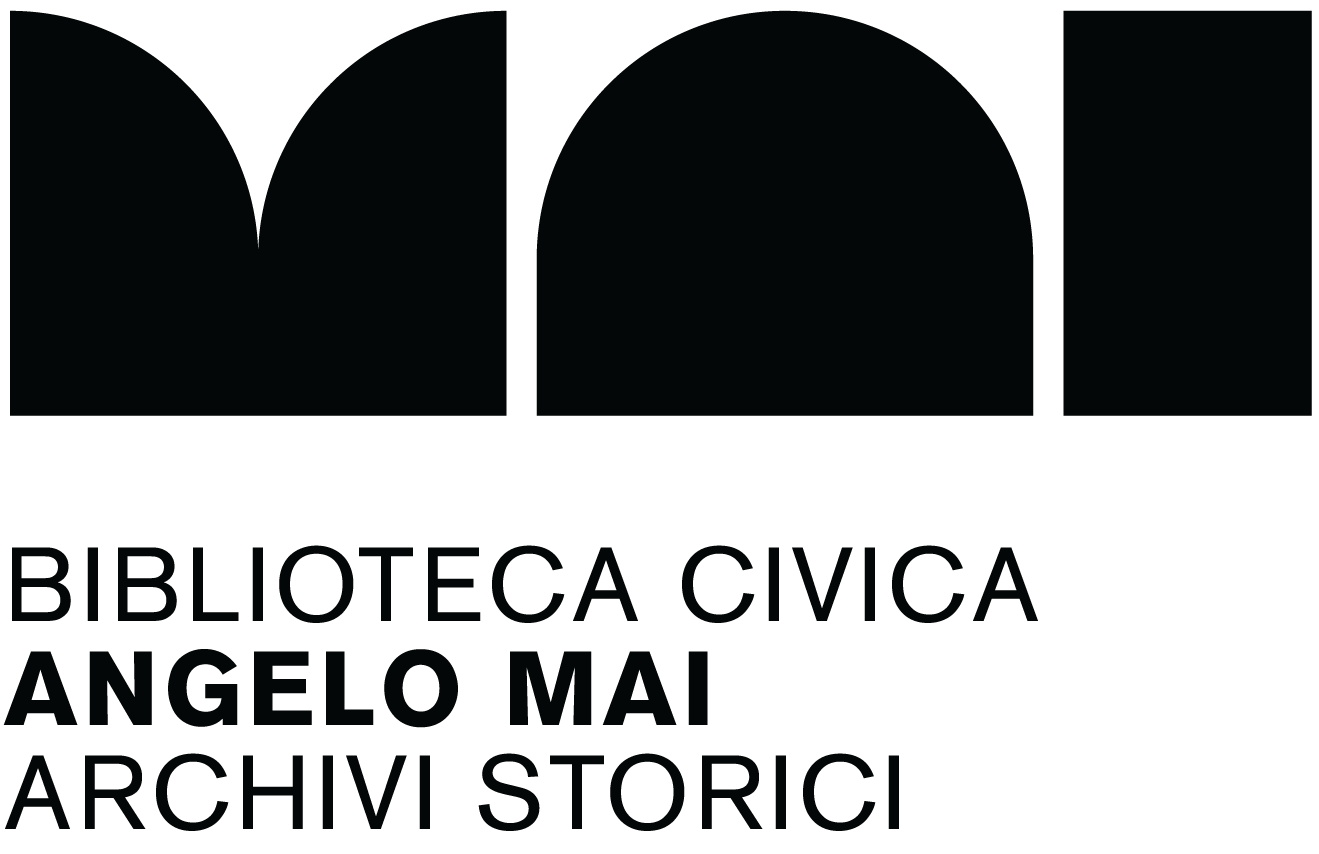

Fig. 9. A Tripoli!! (L’Asino, 24 settembre 1911)

Bersaglio della tavola è chi approfitterà della guerra imminente e resterà al sciuro, mentre sarà il popolo ad affrontare le perdite e i lutti.

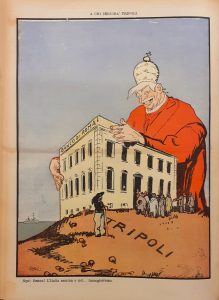

Fig. 10 A chi servirà Tripoli (L’Asino, 1° ottobre 1911)

La tavola allude ai guadagni che la Chiesa, rappresentata da Pio X, potrà trarre dalla nuova colonia tramite il Banco di Roma, che amministrava i beni ecclesiastici ed era già presente a Tripoli.

- Fig. 11

- Fig. 12

- Fig. 13

- Fig. 14

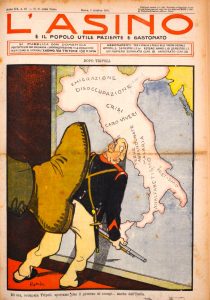

Fig. 11 Dopo Tripoli (L’Asino, 8 ottobre 1911)

L’illustrazione riprende la voce degli anticolonialisti: dopo aver speso grandi risorse in imprese coloniali sarebbe ora di occuparsi dei tanti problemi che affliggono l’Italia.

Fig. 12 Domani, a conti fatti (L’Asino, 12 novembre 1911)

Pantalone, simbolo dell’uomo comune sempre beffato, si pone la domanda proprio dopo le gravi perdite subite dagli italiani il 23 e il 26 ottobre a Sciara Sciat e Henni, presso Tripoli.

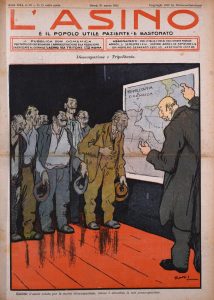

Fig. 13 Disoccupazione e Tripolitania (L’Asino, 31 marzo 1912)

L’avventura tripolina è stata giustificata come soluzione alla disoccupazione e all’emigrazione in terre straniere, ma non sfuggono a Giolitti le problematicità di una guerra che si trascina da mesi.

Fig. 14 La guerra (L’Asino, 21 gennaio 1912)

Contro la retorica dei vantaggi che la conquista avrebbe portato, la tavola rappresenta i veri vincitori e i veri vinti.

Il colonialismo italiano nel ventennio fascista

Dalle immagini presentate nelle ultime tre vetrine emerge con chiarezza la discontinuità con l’età liberale: un regime dittatoriale sopprime ogni libertà di espressione, la caricatura è consentita solo nei confronti del nemico e la satira viene messa al servizio della propaganda, tanto più in un contesto bellico.

Il 28 ottobre del 1922 aprì una nuova e funesta pagina anche nella storia delle colonie. Il fascismo iniziò infatti operazioni militari per sottomettere l’entroterra libico e quello somalo, che la propaganda definì “riconquiste”. In Somalia nel 1927 il controllo divenne totale, mentre la Libia si poté dire “pacificata” solo nel 1931, ma della brutale repressione messa in atto si ebbe scarsa eco in Italia.

Già dal 1932 Mussolini cominciò a elaborare piani per l’attacco all’Etiopia: era un’impresa coloniale anacronistica – negli altri imperi coloniali nascevano già i primi movimenti indipendentisti – e l’occupazione del paese si sarebbe rivelata di breve durata. Una serie di provocazioni sul confine somalo-etiopico fornì un pretesto per l’aggressione, che iniziò il 3 ottobre del 1935. La seconda guerra italo-etiopica durò sette mesi (ottobre 1935 – maggio 1936), con un grande dispiegamento di forze, da Nord sul fronte eritreo, al comando di De Bono e poi di Badoglio, e da Sud sul fronte somalo, al comando di Graziani.

- Fig. 15

- Fig. 16

- Fig. 17

- Fig. 18

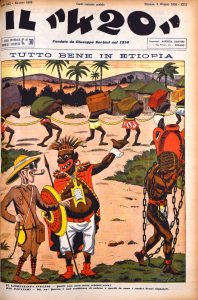

Fig. 15 Tutto bene in Etiopia (Il “420”, 9 giugno 1935)

La tavola denuncia da un lato il persistere della schiavitù in Etiopia, dall’altro la credulità o l’ipocrisia degli inglesi.

Fig. 16 Reclute abissine (Il “420”, 7 luglio 1935)

La guerra non è ancora cominciata, ma già si sottolineano la viltà dei “nemici” e la superiorità dei soldati italiani.

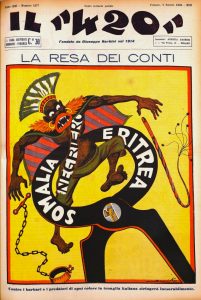

Fig. 17 La resa dei conti (Il “420”, 4 agosto 1935)

La tenaglia “fascista” stringe il negriero etiope. Nell’agosto del 1935 l’aggressione all’Etiopia dal fronte eritreo a Nord e da quello somalo a Sud è ormai decisa.

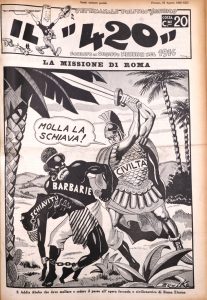

Fig. 18 La missione di Roma (Il “420”, 18 agosto 1935)

Già in epoca liberale la propaganda ricollegava l’espansione coloniale in Africa all’opera civilizzatrice dell’antica Roma; il fascismo enfatizzò ulteriormente questa pretesa continuità.

Sul terreno le truppe italiane trovarono una forte resistenza, ma la netta superiorità dell’apparato militare italiano e in particolare l’impiego massiccio dell’aviazione (anche con l’uso di aggressivi chimici, proibiti dalla convenzione di Ginevra del 1925, sottoscritta dall’Italia) determinarono la sconfitta delle armate etiopiche. Eritrea, Somalia ed Etiopia vennero unificate nell’Africa Orientale Italiana (AOI) e fu proclamato l’impero. Haile Selassie abbandonò il paese; il suo esilio sarebbe durato fino all’occupazione inglese dell’AOI nel 1941.

- Fig. 19

- Fig. 20

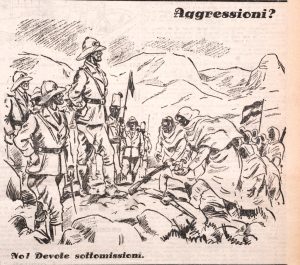

Fig. 19 Aggressioni? No! Devote sottomissioni (La tradotta coloniale, Supplemento Azione Coloniale, 4 gennaio 1936)

La propaganda distorce la realtà: accanto a pochi casi di collaborazionismo, la resistenza dei patrioti etiopi nonostante la feroce repressione continuerà per tutta la durate dell’occupazione.

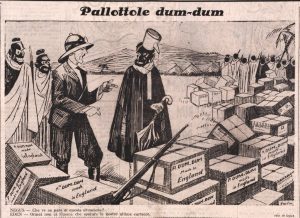

Fig. 20 Pallottole dum dum (Marc’Aurelio, 2 maggio 1936)

Per giustificare i crimini di guerra dell’Italia viene ripresa l’accusa agli etiopi di usare pallottole “dum dum” (vietate dalla Convenzione di Ginevra del 1929) e ai britannici (e al ministro degli Esteri Eden) di essere i loro fornitori. Nelle pagine altre due vignette contro il negus.

La Società delle Nazioni aveva emanato (3 novembre 1935) sanzioni per l’aggressione a un paese membro. Erano in realtà blande, ma l’Italia le usò in modo propagandistico e vittimistico. Furono revocate già nel luglio del 1936.

- Fig. 21

- Fig. 22

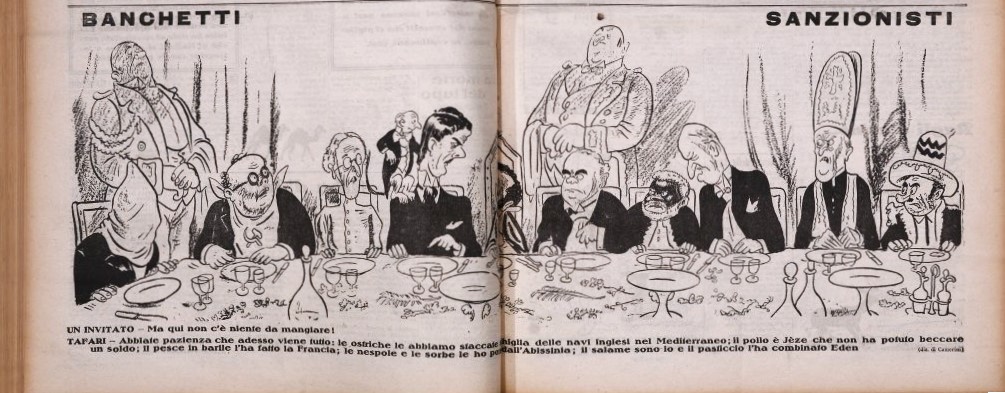

Fig. 21 Banchetti sanzionisti (La tradotta coloniale, Supplemento de l’Azione Coloniale, 16 maggio 1936)

La guerra è appena conclusa, le sanzioni sono ancora in vigore e la vignetta dileggia i membri della Società delle Nazioni, in particolare il giurista francese Jèze, rappresentante del negus, e il britannico Eden, nettamente contrario all’aggressione italiana.

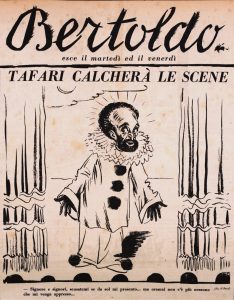

Fig. 22 Tafari calcherà le scene (Bertoldo, 17 luglio 1936)

Mussolini ha proclamato l’Impero, Haile Selassie è in esilio in Inghilterra, la Società delle Nazioni ha revocato le sanzioni all’Italia: la sconfitta e l’isolamento del negus appaiono definitive.

La memoria coloniale tra dimensione privata e pubblica

La commistione tra dimensione privata e pubblica delle campagne coloniali italiane emerge dal raffronto tra le immagini e gli oggetti raccolti e conservati dai soldati italiani. Il fascino per l’esotico si accompagnava a una visione profondamente radicata nell’Europa e nell’Italia di allora, segnata da elementi di razzismo nei confronti delle popolazioni da colonizzare.

Le fotografie coloniali private rivelano molto sulla ricezione del mito coloniale e sulle ideologie che lo accompagnavano. La campagna di Libia, in particolare, ha generato una copiosa produzione visiva, complice l’uso diffuso di macchine fotografiche istantanee tra ufficiali e giornalisti, configurando un repertorio stereotipato della vita africana. Questi scatti, destinati a una fruizione personale o familiare, offrono uno sguardo su come i soldati italiani desiderassero custodire e tramandare il ricordo della loro partecipazione a un’impresa di conquista connotata militarmente. Le immagini degli accampamenti, dei rituali della vita militare, dei trasporti logistici, delle popolazioni locali si intrecciano a momenti di vita quotidiana, restituendo un ritratto sfaccettato e talvolta contraddittorio. Nello stesso album fotogrammi di cumuli di cadaveri o impiccagioni di nemici coesistono con immagini rievocative dell’esotismo dei luoghi e delle persone. Rilevanti sono le note apposte alle stampe fotografiche dei “nostri morti” a commento di un cimitero italiano contrapposte a “funerale arabo”, così come la fotografia di una donna per strada corredata dal commento “irritata da un pizzicotto”.

Un aspetto significativo della memoria è attestato dalla donazione di oggetti e fotografie ai musei, gesto che trasforma la memoria privata in una narrazione collettiva. Il Museo delle storie di Bergamo conserva materiale sul colonialismo italiano, compresi album di fotografie e reperti delle campagne coloniali, come armi beduine e oggetti di uso comune, genericamente registrati come “turchi” o “arabi”. Per la fase di riconquista libica, le fotografie denotano uno sguardo imperialista e razzista nelle notazioni apposte al retro delle stampe. In prevalenza documentario è il materiale sull’Etiopia: lettere e relazioni militari testimoniano le modalità di occupazione, incluso l’impiego di armi chimiche. Queste donazioni offrono un’occasione per riflettere su una memoria complessa, in cui le testimonianze individuali si intrecciano con le grandi narrazioni storiche, lasciando un’impronta duratura su come il colonialismo sia stato vissuto e ricordato.