Itinerari domenicali tra i tesori della

Biblioteca Civica Angelo Mai

Visite guidate gratuite

INIZIATIVA RINVIATA

Giunta alla sua quarta edizione e realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici della Biblioteca, l’iniziativa #maididomenica è un appuntamento apprezzato da lettori e curiosi. Come noto, prevede l’apertura straordinaria della Mai l’ultima domenica di ogni mese.

Sospeso per l’emergenza sanitaria, il progetto è ripreso il 27 settembre con la visita alla mostra Dall’Archivio di Luigi Angelini. Ingegnere – architetto – uomo, visitabile nell’Atrio scamozziano fino al 7 gennaio 2021, e prosegue fino al termine dell’anno nel rispetto delle precauzioni richieste dalla situazione e con numeri contingentati.

Ecco il nuovo programma che presenta alcune modifiche rispetto al calendario originario:

25 ottobre: La pubblicità nelle riviste – Atrio scamozziano e Salone Furietti (APPUNTAMENTO RINVIATO)

29 novembre: Editoria musicale ai tempi di Gaetano Donizetti. Esposizione ed esecuzioni musicali per pianoforte e voci (include le 2 visite a tema musicale già previste per i mesi di settembre e novembre e coincide con Dies Natalis di Gaetano Donizetti) – Atrio scamozziano e Salone Furietti

13 dicembre: Libri per l’infanzia – Atrio scamozziano e Salone Furietti

Gli orari delle visite, che avranno una durata di circa 1 ora, saranno comunicati nel dettaglio quanto prima. La prenotazione è indispensabile e andrà effettuata inviando una mail a info@bibliotecamai.org indicando nome, cognome, recapito telefonico, numero di partecipanti e data e orario prescelto; oppure telefonando allo 035-399430.

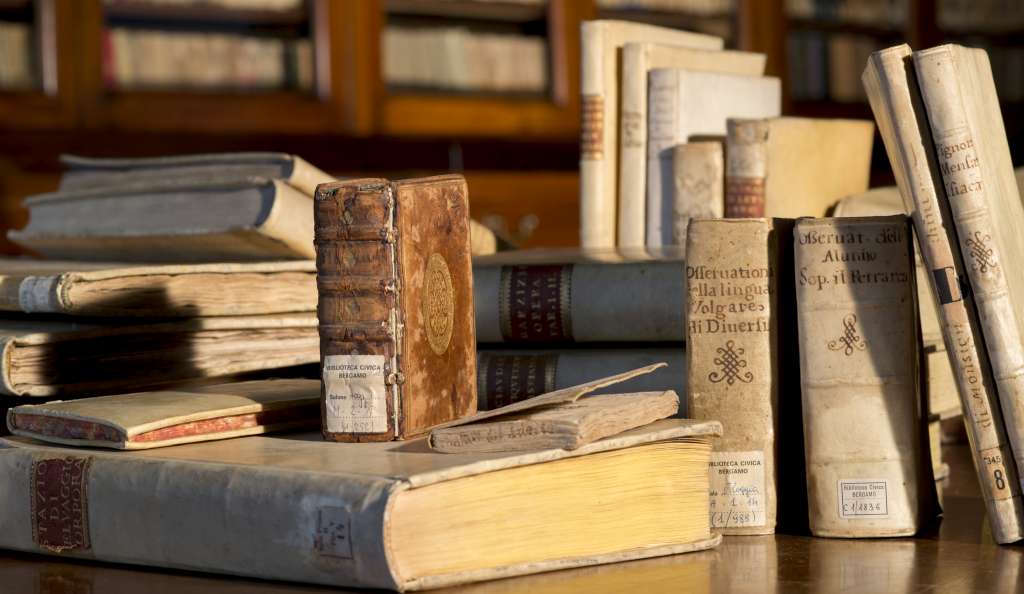

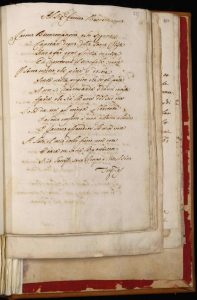

La Biblioteca Angelo Mai conserva un cospicuo numero di manoscritti. Se il nucleo primigenio della Biblioteca, costituito dalla libreria del cardinale Giuseppe Alessandro Furietti, ne era quasi privo, essi giunsero in Biblioteca già fra gli ultimi tre decenni del Settecento e i primi dell’Ottocento, grazie alle biblioteche dei conventi, dei monasteri e del Capitolo della cattedrale, soppressi soprattutto in età napoleonica, oltre che alle donazioni degli eruditi dell’epoca. Si tratta di opere letterarie, filosofiche, teologiche, artistiche, musicali, scientifiche, cronache, diari di viaggio, appunti, libri liturgici o devozionali. I più antichi risalgono al IX secolo, anche se solo dal XII secolo sono attestati in numero significativo.

La Biblioteca Angelo Mai conserva un cospicuo numero di manoscritti. Se il nucleo primigenio della Biblioteca, costituito dalla libreria del cardinale Giuseppe Alessandro Furietti, ne era quasi privo, essi giunsero in Biblioteca già fra gli ultimi tre decenni del Settecento e i primi dell’Ottocento, grazie alle biblioteche dei conventi, dei monasteri e del Capitolo della cattedrale, soppressi soprattutto in età napoleonica, oltre che alle donazioni degli eruditi dell’epoca. Si tratta di opere letterarie, filosofiche, teologiche, artistiche, musicali, scientifiche, cronache, diari di viaggio, appunti, libri liturgici o devozionali. I più antichi risalgono al IX secolo, anche se solo dal XII secolo sono attestati in numero significativo. Nel corso dell’Ottocento e del Novecento arrivarono in Biblioteca altri nuclei importanti di manoscritti, per acquisto o per dono da privati cittadini, come quelli, per lo più documentari, giunti con il fondo Paolo Vimercati Sozzi nel 1868 e quelli provenienti dall’acquisto dei libri del vicebibliotecario Giuseppe Ravelli nel 1896. Per il Novecento segnaliamo almeno l’acquisizione, per dono dello zurighese Augusto Leopoldo Tobler (1938), di un prezioso codice manoscritto, parzialmente autografo, contenente, fra l’altro, numerose poesie e lettere di Torquato e Bernardo Tasso, noto come ‘Codice Falconieri’.

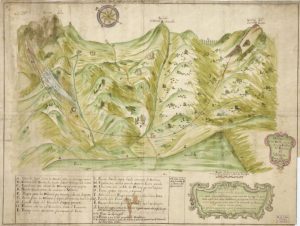

Nel corso dell’Ottocento e del Novecento arrivarono in Biblioteca altri nuclei importanti di manoscritti, per acquisto o per dono da privati cittadini, come quelli, per lo più documentari, giunti con il fondo Paolo Vimercati Sozzi nel 1868 e quelli provenienti dall’acquisto dei libri del vicebibliotecario Giuseppe Ravelli nel 1896. Per il Novecento segnaliamo almeno l’acquisizione, per dono dello zurighese Augusto Leopoldo Tobler (1938), di un prezioso codice manoscritto, parzialmente autografo, contenente, fra l’altro, numerose poesie e lettere di Torquato e Bernardo Tasso, noto come ‘Codice Falconieri’. Citiamo infine due tipologie di manoscritti ben presenti in Biblioteca che, sebbene per contenuto appartengano al settore archivistico-documentario, assumono spesso la caratteristica del codice, per la qualità della pergamena o della carta, per la cura nella mise en page, nella grafia, nell’apparato illustrativo e nella legatura: la ricca raccolta di statuti di valle e dei comuni della bergamasca del periodo medievale e di Antico Regime e la raccolta di carte topografiche, mappe e cabrei volti, questi ultimi, a rappresentare graficamente e a colori, in maniera scientifica, porzioni più o meno ampie di territorio, con riferimento alle proprietà di enti, istituti religiosi, famiglie facoltose.

Citiamo infine due tipologie di manoscritti ben presenti in Biblioteca che, sebbene per contenuto appartengano al settore archivistico-documentario, assumono spesso la caratteristica del codice, per la qualità della pergamena o della carta, per la cura nella mise en page, nella grafia, nell’apparato illustrativo e nella legatura: la ricca raccolta di statuti di valle e dei comuni della bergamasca del periodo medievale e di Antico Regime e la raccolta di carte topografiche, mappe e cabrei volti, questi ultimi, a rappresentare graficamente e a colori, in maniera scientifica, porzioni più o meno ampie di territorio, con riferimento alle proprietà di enti, istituti religiosi, famiglie facoltose.

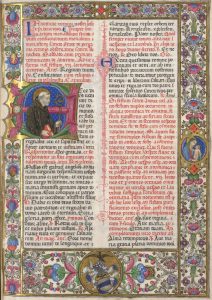

Il testo è uno dei primi incunaboli realizzati a Padova, dove la stampa venne introdotta da Bartolomeo da Valdezocco (o Valdezochio), che collaborava con Martino detto «de septem arboribus», nativo probabilmente della Slesia, allora territorio prussiano, e giunto a Padova forse dalla città di Milano. Figlio di un prestigioso dottore in legge e giurisperito egli stesso, Bartolomeo introdusse l’arte della stampa in una città universitaria come Padova, che fino al 1471 si era avvalsa delle stamperie di Venezia, ed ebbe un ruolo assai importante nello sviluppo della cultura letteraria padovana del secondo Quattrocento. Nel 1472 vide la luce per i tipi di Bartolomeo il primo libro a stampa padovano, un’edizione princeps della Fiammetta del Boccaccio, e subito dopo un’edizione importantissima delle Rime di Petrarca. La produzione della stamperia si rivolse poi ad alcuni testi di docenti dell’Università padovana, come avviene per questo testo del canonista ferrarese Jacopo de Zocchi, che insegnò a Padova dal 1429 al 1457, anno della sua morte.

Il testo è uno dei primi incunaboli realizzati a Padova, dove la stampa venne introdotta da Bartolomeo da Valdezocco (o Valdezochio), che collaborava con Martino detto «de septem arboribus», nativo probabilmente della Slesia, allora territorio prussiano, e giunto a Padova forse dalla città di Milano. Figlio di un prestigioso dottore in legge e giurisperito egli stesso, Bartolomeo introdusse l’arte della stampa in una città universitaria come Padova, che fino al 1471 si era avvalsa delle stamperie di Venezia, ed ebbe un ruolo assai importante nello sviluppo della cultura letteraria padovana del secondo Quattrocento. Nel 1472 vide la luce per i tipi di Bartolomeo il primo libro a stampa padovano, un’edizione princeps della Fiammetta del Boccaccio, e subito dopo un’edizione importantissima delle Rime di Petrarca. La produzione della stamperia si rivolse poi ad alcuni testi di docenti dell’Università padovana, come avviene per questo testo del canonista ferrarese Jacopo de Zocchi, che insegnò a Padova dal 1429 al 1457, anno della sua morte. Lo Zocchi fu uno dei giuristi più autorevoli del primo Quattrocento, dottore sia in diritto canonico che in diritto civile, docente assai apprezzato presso l’Ateneo padovano, che accoglieva studenti non solo dall’Italia e da Venezia, ma anche dalla Germania. Fra i suoi allievi si annoverano molti vescovi, come Ermolao Barbaro il Vecchio e Johannes Hinderbach, poi vescovo di Trento. Stimato consulente anche di Borso d’Este, lo Zocchi era in contatto con importanti personalità della cultura scientifica e umanistica padovana. Inoltre la sua vita è connotata da una forte devozione: parte della sua eredità, compresi i suoi libri, furono lasciati infatti al Monastero di Santa Giustina. Conosciamo poi i suoi legami di amicizia con l’eremita Nicolò da Fiesso e i rapporti con Alberto da Sarteano, seguace di san Bernardino da Siena ed esponente dell’Osservanza francescana, che lo Zocchi appoggiava.

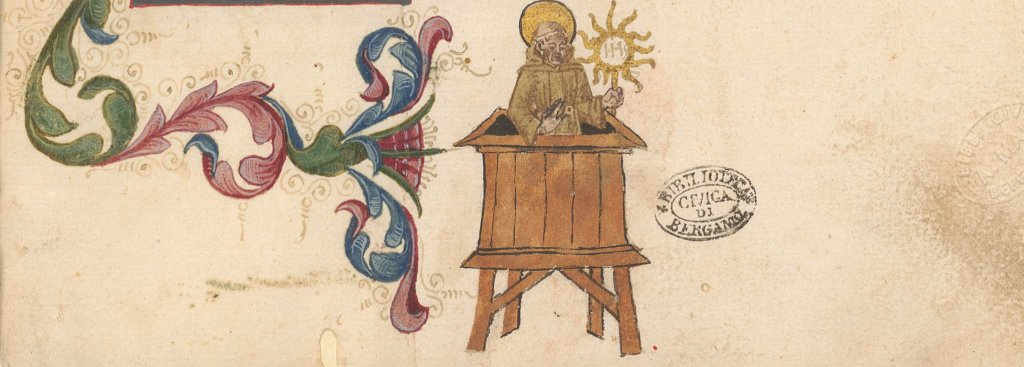

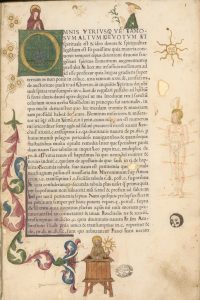

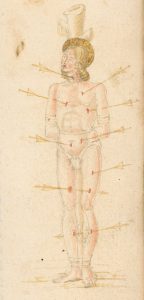

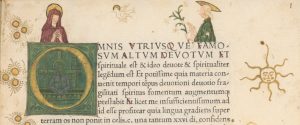

Lo Zocchi fu uno dei giuristi più autorevoli del primo Quattrocento, dottore sia in diritto canonico che in diritto civile, docente assai apprezzato presso l’Ateneo padovano, che accoglieva studenti non solo dall’Italia e da Venezia, ma anche dalla Germania. Fra i suoi allievi si annoverano molti vescovi, come Ermolao Barbaro il Vecchio e Johannes Hinderbach, poi vescovo di Trento. Stimato consulente anche di Borso d’Este, lo Zocchi era in contatto con importanti personalità della cultura scientifica e umanistica padovana. Inoltre la sua vita è connotata da una forte devozione: parte della sua eredità, compresi i suoi libri, furono lasciati infatti al Monastero di Santa Giustina. Conosciamo poi i suoi legami di amicizia con l’eremita Nicolò da Fiesso e i rapporti con Alberto da Sarteano, seguace di san Bernardino da Siena ed esponente dell’Osservanza francescana, che lo Zocchi appoggiava. L’esemplare di questo raro incunabolo posseduto dalla Biblioteca Mai presenta il primo foglio miniato, con decorazione aggiunta a ‘personalizzare’ l’esemplare stesso: nel margine superiore l’Annunciazione, nell’iniziale O («Omnis») il Vir dolorum con i simboli della passione, a sinistra un fregio d’acanto, a destra il martirio di San Sebastiano con il sole e la luna, in basso San Bernardino da Siena che predica da un pulpito e sorregge il monogramma raggiato IHS.

L’esemplare di questo raro incunabolo posseduto dalla Biblioteca Mai presenta il primo foglio miniato, con decorazione aggiunta a ‘personalizzare’ l’esemplare stesso: nel margine superiore l’Annunciazione, nell’iniziale O («Omnis») il Vir dolorum con i simboli della passione, a sinistra un fregio d’acanto, a destra il martirio di San Sebastiano con il sole e la luna, in basso San Bernardino da Siena che predica da un pulpito e sorregge il monogramma raggiato IHS.