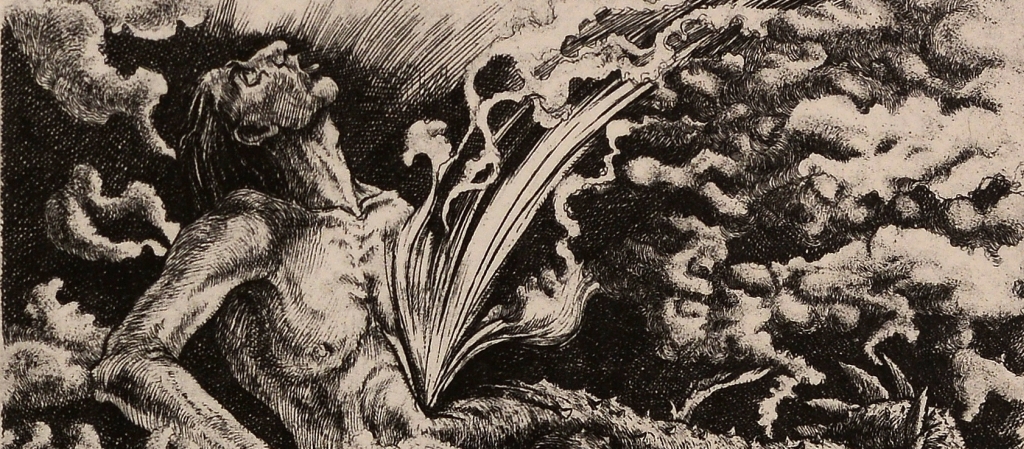

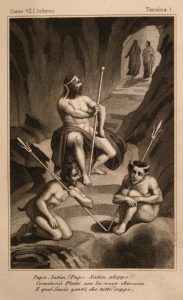

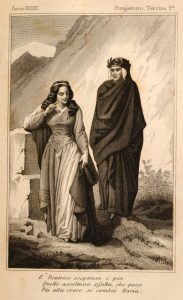

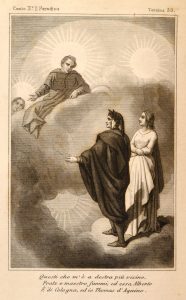

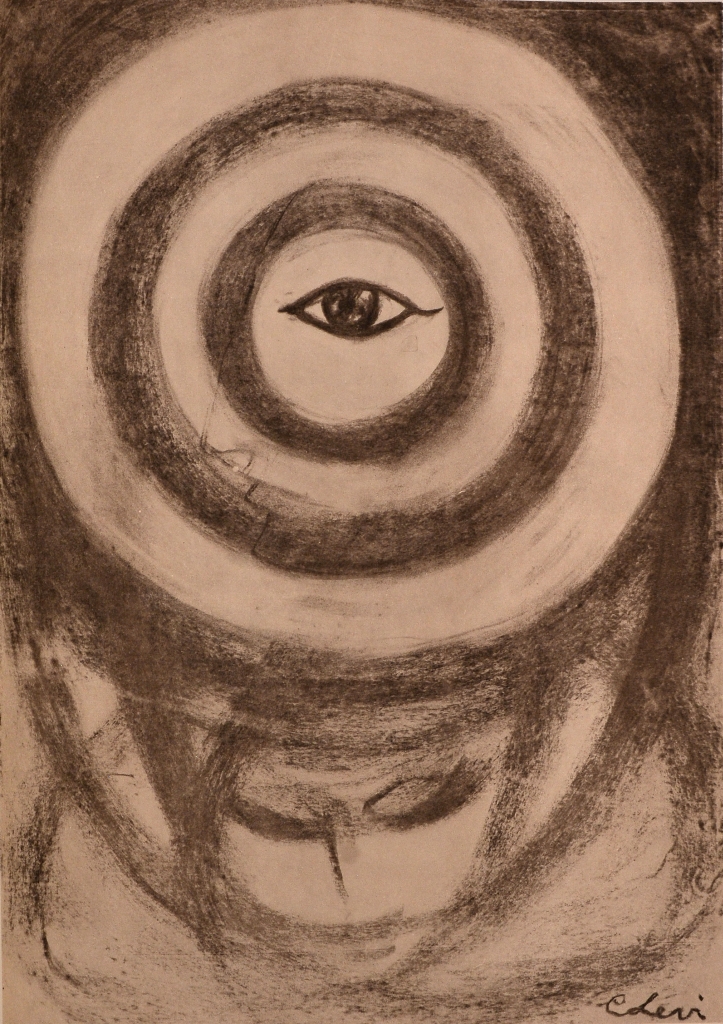

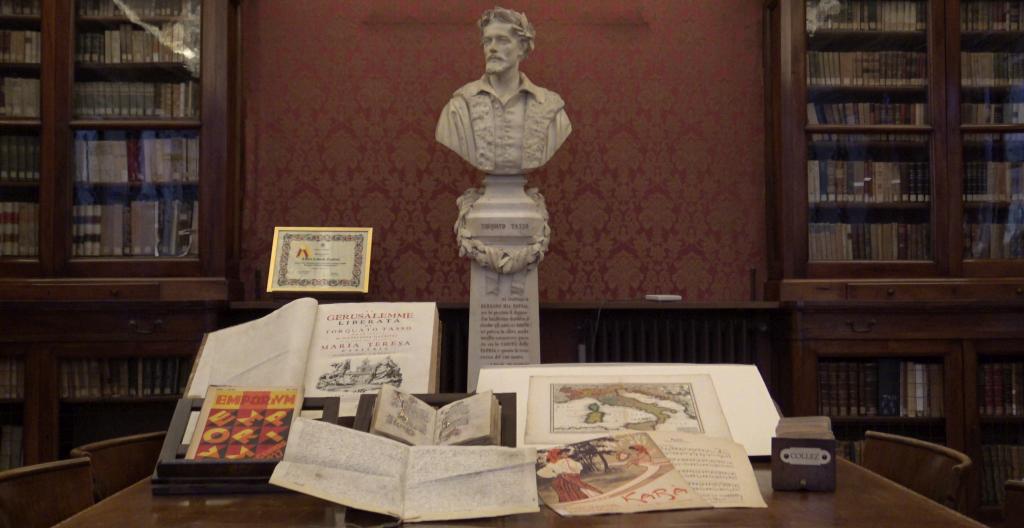

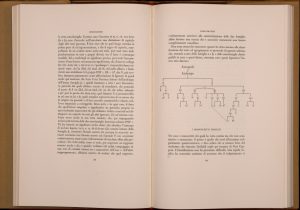

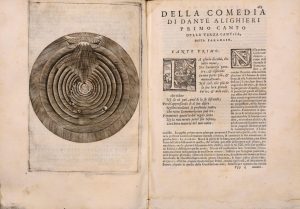

Domenico Ferrari, pittore ed incisore trentino, si distingue nel panorama degli illustratori moderni della Divina Commedia per la sua adesione filologica al poema, priva di simbolismi e di interpretazioni soggettive. Le 36 acqueforti realizzate per la prima Cantica sono la sintesi di questo approccio inusuale alla Commedia: mentre molti artisti – Salvador Dalì su tutti – si sono lasciati “emozionare” dal poema creando immagini fortemente influenzate da suggestioni personali, Ferrari sceglie e si impone una assoluta fedeltà al testo. La scelta stilistica si è rivelata vincente e le illustrazioni sono state selezionate nel 2015 per le celebrazioni ufficiali del 750° anniversario della nascita di Dante: esposte al pubblico in una mostra tenuta a Palazzo Madama (unitamente a preziose edizioni della Commedia antiche e moderne), hanno rappresentato un ideale omaggio visivo al Poema, che si è unito a quelli sonori di Nicola Piovani (prima esecuzione pubblica di un suo commento originale alla Vita nuova) e di Roberto Benigni (lettura del canto XXXIII del Paradiso).

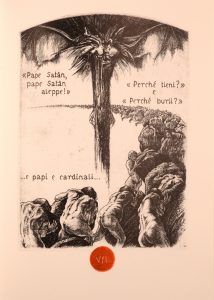

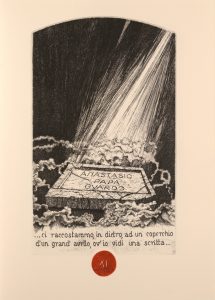

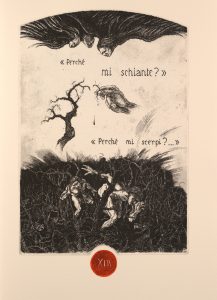

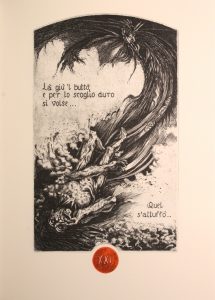

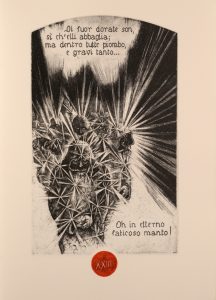

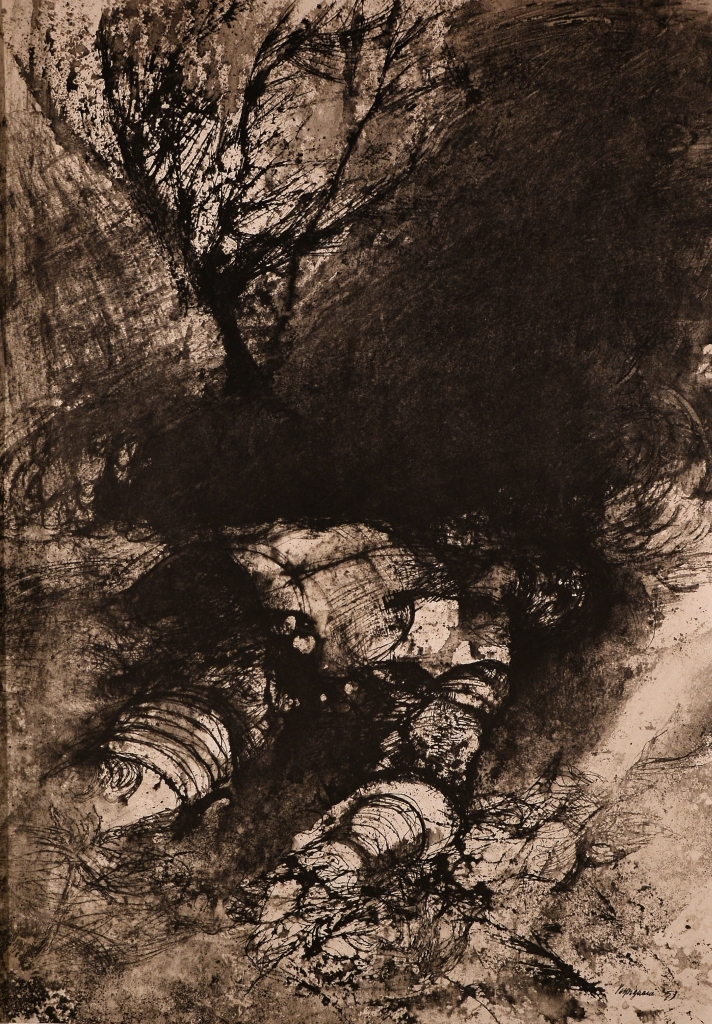

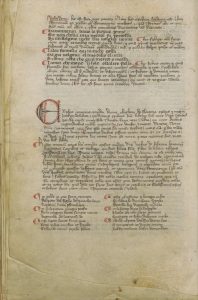

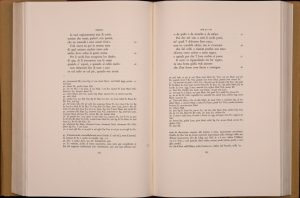

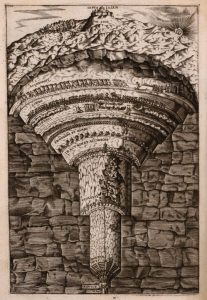

Nelle sue incisioni Ferrari coniuga in modo originale immagini e versi attraverso una sequenza prospettica per sovrapposizione: l’artista fonde in un’unica tavola testo ed illustrazione creando un disegno organico, un insieme verbale e visuale in cui la “storia prima” portante del viaggio nell’aldilà di Dante e Virgilio si intreccia con le “storie seconde” dei peccatori da loro incontrati nella discesa agli Inferi. Ferrari ha la capacità di rendere gli eventi in modo dinamico, ricomponendo sulla carta i due piani del racconto senza scinderli in immagini distinte e riuscendo a conferire alle illustrazioni una dimensione temporale specifica del linguaggio verbale: il risultato sono immagini che restituiscono il pathos del testo dantesco, sottolineando il piano narrativo e i nessi tra peccato e condanna.

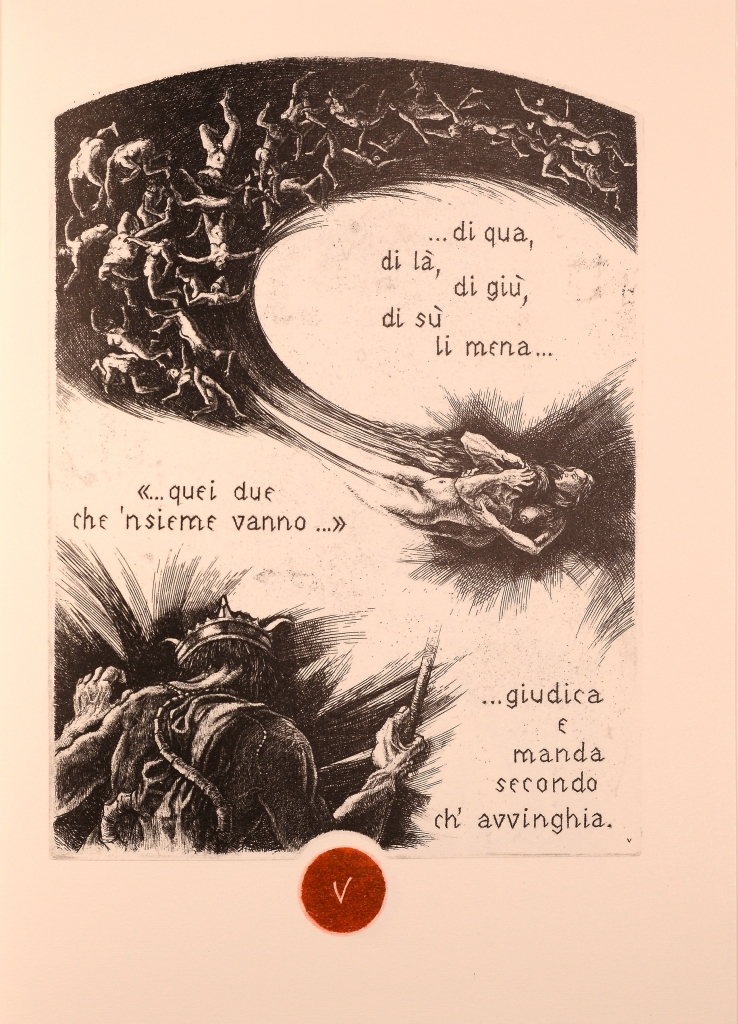

- tavola Canto VII

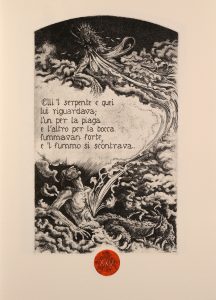

- tavola Canto XI

«La sequenza prospettica di più scene che si sovrappongono nella stragrande maggioranza delle tavole, intrecciandosi a scritte e spazi bianchi, attiva nessi logico-temporali tra le singole immagini, restituendo loro la dimensione di “eventi”.» (Battaglia Ricci 2015, p. XX)

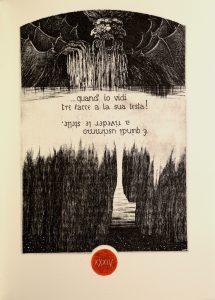

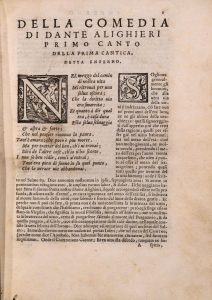

Le glosse verbali fungono non solo da fondamentale trait d’union tra le parti dell’illustrazione, ma ne divengono parte integrante ed inscindibile: l’artista crea un font originale, medievaleggiante, e gioca con la diversa grandezza dei caratteri, riuscendo a riprodurre visivamente la diversa intensità semantica e fonica dei versi.

«Nella scelta del carattere ho cercato di mediare fra quella che poteva essere una scrittura in stile gotico vicina all’epoca in cui Dante è vissuto ed una più leggibile. Ho realizzato anche le lettere allo stesso modo delle figure, utilizzando la tecnica della lacerazione per ottenere un segno vibrante.» (Domenico Ferrari)

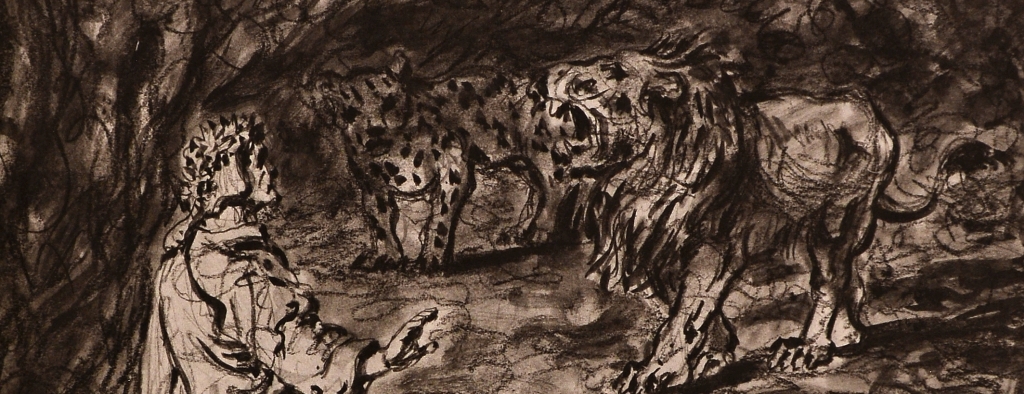

- tavola Canto XIII

- tavola Canto XXI

- tavola Canto XXIII

Un’altra scelta inconsueta: Ferrari elimina dalla raffigurazione il Dante pellegrino e la sua guida. L’esclusione della presenza fisica e dell’ottica dantesca modifica profondamente la relazione tra immagine e fruitore: l’incisione è costruita assumendo il punto di vista del lettore, non più semplice spettatore di una storia che si snoda davanti ai suoi occhi ma soggetto direttamente coinvolto nella esperienza visionaria, con forte potenziamento della dimensione drammatica e dinamica. Noi vediamo ciò che vede Dante, i personaggi ci guardano mentre la loro colpa e la loro punizione si esplicitano davanti ai nostri occhi: siamo noi stessi in cammino negli abissi infernali.

- tavola Canto V

Esemplare è l’incisione relativa al Canto V, nel quale Minosse, re cretese deputato da Dante alla scelta del girone in cui devono essere precipitate le anime dei dannati, viene rappresentato insieme a Paolo e Francesca, i due infelici amanti collocati nel girone dei lussuriosi: mentre la maggior parte degli artisti dedica tavole distinte, non collegate, ai due peccatori e al loro giudice, Ferrari raffigura Minosse nell’atto di emettere la sentenza contro i due innamorati, ricordando al lettore che secondo la concezione di Dante e del pensiero medievale questi sono comunque colpevoli e che un giudice inflessibile e bestiale, qui strumento della giustizia divina, ha emesso la sua sentenza, reinserendoli nella complessa architettura infernale alla quale il romanticismo ottocentesco li aveva sottratti.

- tavola Canto XXV

- tavola Canto XXXIV

Le scelte stilistiche di Ferrari sono valorizzate dall’uso della tecnica dell’acquaforte, già esaltata da Ludwig Volkmann, grande studioso ottocentesco della iconografia dantesca, come il mezzo più idoneo per far emergere «i pensieri, le vicissitudini e le narrazioni del Poeta». Secondo Ettore Lombardo «Ferrari utilizza la tecnica dell’acquaforte con rara maestria, ottenendo i più espressivi e vibranti contrasti tra spazi chiari e scuri, tra segni leggeri e profondi, grazie ad un sapiente dosaggio delle “morsure” ed alla cura, sempre attenta e scrupolosa, di ogni pur minimo dettaglio della composizione». Il segno morbido e nello stesso tempo graffiante dell’artista è esaltato dai contrasti di luce ed ombra, intensi accostamenti di bianco e nero che producono un effetto di grande e tragico dinamismo.

- Dante

- Lucifero

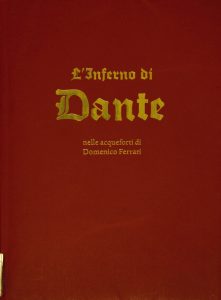

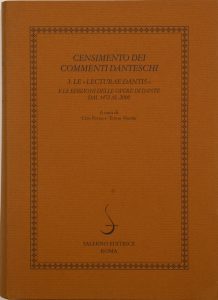

Le tavole (34 a illustrare i canti dell’Inferno, le altre 2 i “ritratti” di Dante e di Lucifero) sono state pubblicate dalla Salerno Editrice in un volume di grande formato, corredato dalla presentazione di Enrico Malato, dai saggi introduttivi di Lucia Battaglia Ricci e Riccarda Turrina, dal commento di Ettore Lombardo “Il racconto delle immagini” alle illustrazioni dei canti, e da una agile bibliografia di riferimento.

- Il racconto delle immagini

- Presentazione di Enrico Malato

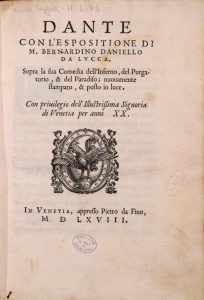

L’Inferno di Dante nelle acqueforti di Domenico Ferrari / presentazione di Enrico Malato ; saggi introduttivi di Lucia Battaglia Ricci e Riccarda Turrina ; programma iconografico di Ettore Lombardo. – Roma : Salerno, 2015. – XXIX, 130 p. : ill. ; 35 cm.

Collocazione: G 5 823