Per la celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante, molte case editrici hanno programmato la pubblicazione delle opere del poeta, arricchite da nuovi commenti; o promosso studi originali per approfondire la conoscenza di questa figura straordinaria del panorama letterario italiano, vero e proprio fondamento della nostra cultura.

Proseguiamo nella presentazione di alcune novità giunte in Biblioteca, edite nel 2020 e nei primi mesi di quest’anno, disponibili per il prestito, iniziando con le edizioni delle opere.

-

-

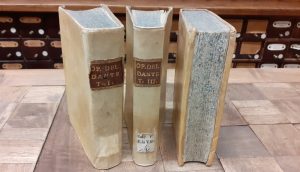

Dante Alighieri, Inferno, Einaudi, 2021 (G.2.26418)

-

-

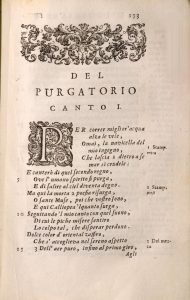

Dante Alighieri, Purgatorio, Einaudi, 2021 (G.2.26419)

-

-

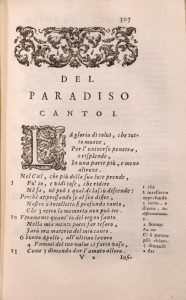

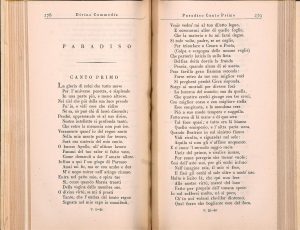

Dante Alighieri, Paradiso, Einaudi, 2021 (G.2.26420)

«Per seguire la Comedia passo a passo, il curatore Roberto Mercuri ha costruito un’organizzazione degli apparati di ogni singolo canto che aiuta il lettore a entrare nel mondo trinitario e tripartito descritto da Dante: un brevissimo riassunto che presenta, oltre a quanto accadrà, gli uomini e le donne che si incontreranno; un commento approfondito sulla struttura del canto, sui personaggi, sulle allegorie, sui nodi di senso piú oscuri e problematici; le note a piè di pagina, puntuali ed esplicative del testo».

-

-

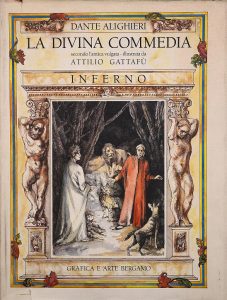

Dante Alighieri, Inferno, Mondadori, 2020 (G.3.13844)

-

-

Dante Alighieri, Purgatorio, Mondadori, 2020 (G.3.13630)

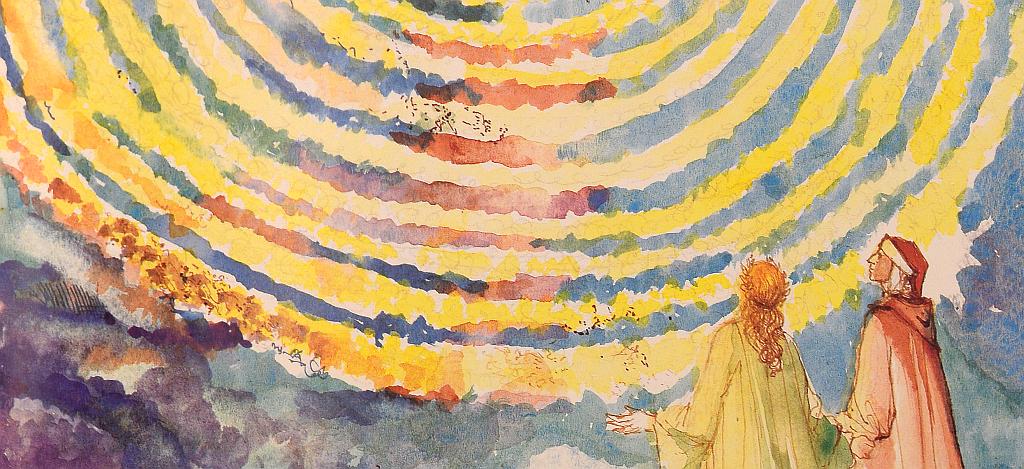

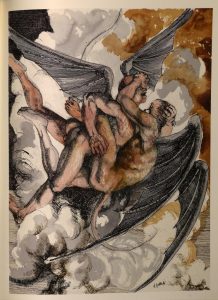

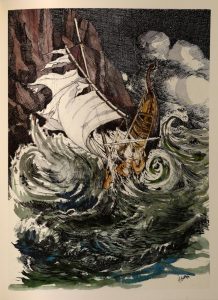

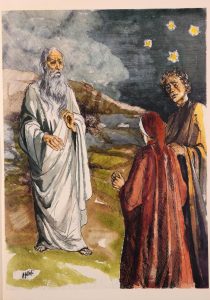

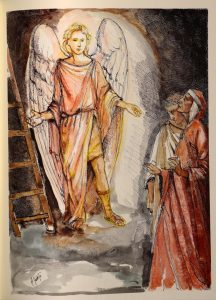

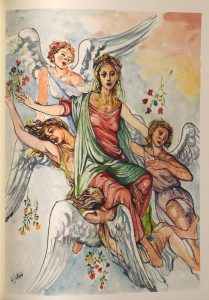

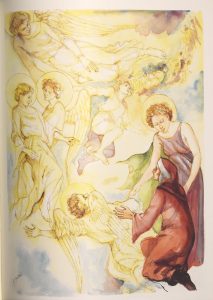

Franco Nembrini, al termine di una lezione tenuta a Roma su Dante e la Commedia, «è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha confessato che le sue parole gli avevano cambiato la vita. Questo ragazzo era Gabriele Dell’Otto, uno dei più importanti disegnatori del mondo, artista di punta delle due grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e DC. È nato così il loro progetto – un po’ folle – della Divina Commedia che è anche un sogno: rivestire l’opera di Dante per restituirla ai lettori di ogni età.

Ogni canto dei loro volumi ha un’introduzione alla lettura scritta da Nembrini, il testo originale di Dante con, a fronte, una parafrasi in italiano contemporaneo, e una riproduzione delle tavole di Gabriele Dell’Otto che illustrano il contenuto del canto. Nembrini trova le parole più semplici e toccanti per avvicinarci al testo di Dante e farci sentire quanto esso abbia a che fare con la nostra quotidianità. Gabriele Dell’Otto trova una cifra unica ed emozionante nel tratto e nelle scelte cromatiche, contribuendo a rendere concreta, quasi materica, per i lettori l’esperienza del viaggio dantesco».

Di prossima uscita l’ultima cantica, il Paradiso.

-

-

Paolo Pellegrini, Dante Alighieri, Una vita, Einaudi, 2021 (G.2.26388)

«Il convenzionale intreccio della figura pubblica e privata di Dante con la sua opera e il contesto storico e culturale dell’Italia tra Due e Trecento ha favorito in passato non poche ingenuità metodologiche e comode semplificazioni che questa nuova vita di Dante evita accuratamente. Combinando, in un linguaggio chiaro e accessibile a un pubblico di lettori non specialisti, le acquisizioni più recenti con gli esiti di ricerche personali e di prima mano, Paolo Pellegrini propone sostanziose novità rispetto alle biografie precedenti. Sia nella scrupolosa ricostruzione dell’esistenza del poeta, sia nell’attenta analisi della tradizione testuale, della cronologia e della stesura delle opere, che passa i più recenti contributi della medievistica moderna al vaglio della migliore filologia novecentesca. Al tempo stesso, attraverso una più solida selezione puntuale della bibliografia dantesca, il saggio intende offrire alle generazioni di studiosi più giovani o ai semplici appassionati un’indicazione di metodo che potrà essere messa a frutto per ulteriori e future ricerche».

-

-

Alessandro Barbero, Dante, Laterza, 2020 (G.2.26193)

«Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo. Questo il Dante che ci racconta un grande storico in pagine di vivida bellezza. Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d’un usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Il libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della vita di Dante, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un romanzo giallo è invitato a gareggiare con il detective per arrivare per proprio conto a una conclusione».

-

-

Dante, a cura di Roberto Rea e Justin Steinberg, Carocci, 2020 (G.2.25788)

«A sette secoli dalla sua morte Dante sorprende ancora per l’originalità e la complessità della sua opera, né cessa di attirare lettori e studiosi. Le sue opere, che si affermano e rimangono come straordinari unica nella nostra tradizione culturale, rifondono in una dimensione al tempo stesso autobiografica e universale certezze e contraddizioni dell’uomo medievale. Ma la ragione prima del fascino e della perdurante attualità dell’invenzione dantesca sta nella sua prodigiosa capacità di trascendere tale alterità e imporsi nella coscienza del lettore di ogni tempo. Scritti da alcuni dei massimi specialisti nell’ambito della filologia e della critica dantesca, i saggi compresi nel volume presentano sia una lettura incisiva e autorevole di ognuna delle opere di Dante, dalle Rime alla Commedia, sia un attraversamento critico delle principali questioni e delle tradizioni culturali che ne sono a fondamento. Nell’insieme il volume disegna quindi, e rende accessibile a tutti i lettori, un quadro ampio e rigoroso dei migliori risultati degli attuali studi danteschi. Con uno stile sempre chiaro e divulgativo, ma allo stesso tempo rigoroso, si rivolge sia al mondo universitario sia a un pubblico più ampio».

-

-

Stefano Carrai, Il primo libro di Dante. Un’idea della Vita nova, Edizioni della Normale, 2020 (G.1.16885)

«Se Dante non avesse scritto, negli anni della maturità, quello straordinario poema che è la Commedia, sarebbe rimasto comunque nella storia della letteratura italiana ed europea grazie al capolavoro della sua giovinezza, ossia per aver scritto la Vita nova: storia dell’amore per Beatrice dall’infanzia fino a poco dopo la morte di lei, composta in un misto di poesia e di prosa. Questo saggio intende approfondire la fisionomia del libro d’esordio di Dante, che intreccia autobiografia, storia di un amore, storia di una poetica e spiritualizzazione dell’amore profano. Disamina, questa, non fine a se stessa bensì in funzione del rapporto strettissimo che il testo intrattiene con il grande poema della maturità, di cui costituisce l’antefatto e di cui pone le necessarie premesse sia sul piano narrativo sia su quello dottrinale, al punto da configurare un vero e proprio dittico, quasi che Vita nova e Commedia fossero state concepite come le due metà di una storia sola».

-

-

Alberto Casadei, Dante. Storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata, Il Saggiatore, 2020 (G.1.17045)

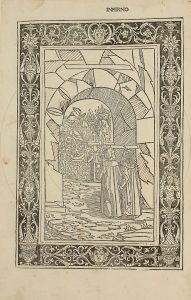

«Dante. Un uomo che ancora, dopo secoli, chiamiamo poeta nazionale. Autore della Divina commedia, da lui definita addirittura un «poema sacro», di certo l’opera grandiosa di un uomo tormentato dalle sciagure politiche, cacciato dalla patria e costretto a vagare per le corti italiane in cerca di ospitalità e sostegno. Nelle terzine del poema risuonano con fragore le lotte intestine che dilaniavano i comuni italiani e risplende l’amore del poeta per Dio, per Beatrice e per Firenze, che lo conduce alla contemplazione della più alta verità. La Divina commedia è universale ma è legata a vicende personali e contingenti. Come è arrivata fino a noi e come ha fatto a conservare una tale potenza? Alberto Casadei, intrecciando indagine storica e analisi poetica, ripercorre le tappe del poema, dalla prima circolazione nelle mani di Boccaccio e Petrarca fino alle più recenti interpretazioni, artistiche e persino informatiche. Perché l’eredità di Dante è tutt’altro che esaurita, e la Divina commedia continua a dialogare con l’umanità del presente e del futuro».

-

-

Giulio d’Onofrio, Per questa selva oscura. La teologia poetica di Dante, Città nuova, 2020 (G.2.26405)

«Uno studio originale, che apre prospettive inedite e rivoluzionarie sulle fonti del pensiero e dell’opera di Dante Alighieri. Da una invocazione nascosta in un antico e poco conosciuto commento alto-medievale ai primi libri della Bibbia, composto dal monaco italiano Bruno di Segni verso la metà del secolo XI, emerge inattesa la fonte che suggerisce a Dante la prima idea della «selva oscura», «amara», «aspra», «forte» e deviante dalla «diritta via», sulla cui tragica descrizione si apre la Commedia. Tale scoperta si traduce nell’occasione per aprire una nuova prospettiva di approccio al pensiero filosofico e teologico dell’Alighieri. Il lettore scopre così che fonti dirette del sapere di Dante non sono solo i classici antichi, poeti, scienziati o filosofi, o i magistri universitari suoi contemporanei, ma anche alcuni tra i tipici rappresentanti della letteratura patristica (da Ambrogio e Agostino a Girolamo) e della sapienza monastica dell’alto Medioevo (dai ‘fondatori’ come Boezio, Cassiodoro e Gregorio Magno ai più recenti e luminosi modelli di pensiero teologico come Giovanni Scoto, Anselmo d’Aosta e Bernardo di Chiaravalle, dagli eruditi Isidoro di Siviglia e Rabano Mauro al contemplativo Riccardo di San Vittore). La nuova luce proveniente dalla densa teoresi e dall’intima spiritualità meditativa e mistica di questa tradizione di pensiero, dominata dal principio unificante, in senso platonico, della caritas universale, evidenzia nell’intera opera di Dante i tratti precisi della sua vocazione di poeta-teologo: la coscienza, cioè di essere chiamato, nel «mezzo» della sua esistenza terrena, al compimento di un’alta missione, teoretica ed etica, di rieducazione dell’umanità».

-

-

Laura Pasquini, ‘Pigliare occhi, per aver la mente’. Dante, la Commedia e le arti figurative, Carocci, 2020 (G.2.26256)

«Quali immagini ha visto Dante? Su quali di esse si è soffermato a pensare? Che ruolo hanno avuto nella scrittura della Commedia? In questo volume, Laura Pasquini ci guida come in un ideale viaggio (Firenze, Roma, Padova, Ravenna, Venezia) attraverso le opere che hanno agito sulla principale creazione dantesca. Mosaici, affreschi, sculture, di cui Dante non parla direttamente, ma che di certo hanno catturato la sua attenzione, finendo per concorrere in vario modo alla costruzione dell’immagine poetica. Talvolta presenza emersa dalla memoria, talvolta riconoscibile spunto figurativo consapevolmente amplificato. Ne risulta un libro fitto di richiami testuali e di prospettive inedite su quello che dovette essere l’immaginario dell’Alighieri; un libro ricco di suggestioni e di scoperte affascinanti (in particolare sul suo soggiorno romano in occasione del Giubileo del 1300) corredato di un denso e prezioso apparato iconografico».

-

-

Laura Banella, Rime e libri delle Rime di Dante tra Medioevo e primo Rinascimento, Edizioni di storia e letteratura, 2020 (G.3.13781)

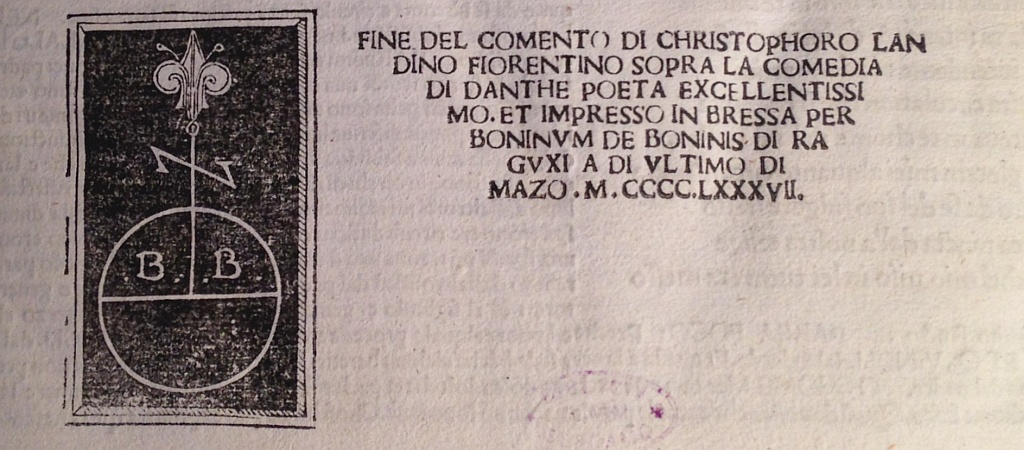

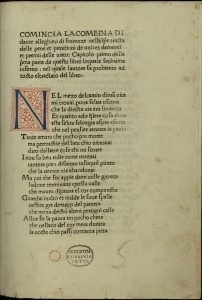

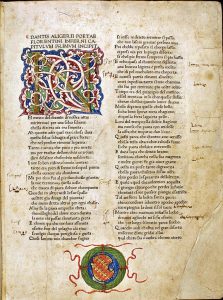

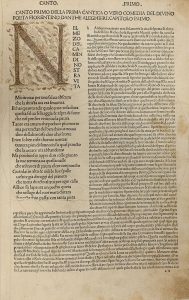

«Il volume affronta la ricezione di Dante e la contestuale istituzionalizzazione, o meglio canonizzazione, della sua figura di autore volgare attraverso lo studio della circolazione e ricezione della sua produzione lirica per come è stata copiata nelle miscellanee e antologie manoscritte, e poi pubblicata nelle prime edizioni a stampa, anche alla luce delle divergenti interpretazioni che il ‘Dante rimatore’ ha originato tra Medioevo ed età contemporanea. I tre capitoli si concentrano su tre ‘casi di studio’, ossia su una singola poesia e i suoi libri, sui libri legati a un poeta, e a una città. Si parte da un testo peculiare, la cui prima tradizione e la successiva storia editoriale definiscono un quadro sfaccettato della ricezione del Dante lirico, ossia la canzone trilingue – francese, latino e italiano – Aï faus ris, la cui interpretazione e la prima ricezione sono argomento del primo capitolo. Il secondo capitolo si concentra invece sull’antologia di poesia appartenuta a un poeta minore, il cantor fiorentino Andrea Stefani, la cui esperienza illumina la trasmissione e ricezione del Dante lirico al passaggio tra XIV e XV secolo. Infine, il terzo capitolo affronta i volumi delle liriche di Dante presenti in Veneto, e in particolare a Padova, tra l’inizio del Tre e la metà del Quattrocento: la circolazione delle rime in contenitori testuali assai diversi genera un cortocircuito critico di fondamentale importanza per comprendere la cultura della seconda metà del Trecento, nonché per approfondire come la dialettica Dante-Petrarca si configuri assai precocemente».

Non dimenticatevi: alcuni volumi tra quelli segnalati sono disponibili in formato digitale su Media LibraryOn Line.

Guarda tutte le puntate precedenti di «… a riveder le stelle»