La stagione dell’engouement collectif, l’infatuazione collettiva per Dante e per la sua opera nella Francia del diciannovesimo secolo, è strettamente legata alla nuova sensibilità romantica che, nei primi anni dell’Ottocento, sostituì gradualmente in letteratura la razionalità dell’Illuminismo. La riscoperta e la rivalutazione del Medioevo, l’interesse per gli autori stranieri, la celebrazione dei poeti ‘nazionali’ contribuirono a creare Oltralpe il mito di Dante, accostato spesso a Shakespeare per il comune ‘furore’ poetico.

Per l’affermazione di Dante come poeta romantico per eccellenza, ammirato da Victor Hugo e da Honoré de Balzac, risultano decisivi soprattutto l’opera di Pierre-Louis Ginguené, letterato membro dell’Institut de France, e l’influenza di due affermati intellettuali – e faiseurs d’opinion – il visconte François-René de Chateaubriand e la nobildonna scrittrice Madame de Staël, autori che trasformano Alighieri in un’icona dell’esule e del genio visionario.

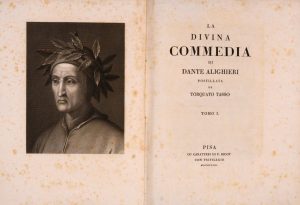

Ginguené, letterato, storico e politico, fu profondo conoscitore dell’Italia, di cui apprese ben presto la lingua e di cui studiò con passione la storia, la musica e soprattutto la letteratura; le sue entusiasmanti conferenze sulla letteratura italiana all’Athénée di Parigi furono raccolte nella Histoire littéraire d’Italie, nella quale Ginguené contestualizza correttamente le opere nel momento storico generativo. La collana, in dieci volumi, ebbe un successo tale da essere tradotta e pubblicata parallelamente anche in Italia già in fase di stesura: alla Commedia Ginguené dedica un intero volume, analizzando non solo l’Inferno ma tutte e tre le cantiche per le quali suggerisce una lettura continua come opera poetica libera dai commenti destinati alla spiegazione delle allegorie. Di Dante viene messa in evidenza non solo la grandiosità della machine poétique, ma anche la straordinaria potenza della poetica, perfettamente allineata con gli ideali romantici:

«Doué d’un génie vaste, d’un esprit pénétrant et d’une imagination ardente, il joignit à des connaissances étendues une vivacité de pensées, une profondeur de sentiment, un art d’employer d’une manière neuve des expressions communes, et d’en inventer des nouvelles, un talent de peindre et d’imiter, un style serré, vigoureux, sublime, qui, malgré les défauts, qu’on ne doit imputer qu’au temps où il vécut, lui ont toujours conservé la place que lui décerna l’admiration de son siècle»6 [Dotato di un vasto genio, di una mente penetrante e di un’immaginazione ardente, unì alla vasta conoscenza una vivacità di pensiero, una profondità di sentimento, un’arte di impiegare in modo nuovo espressioni comuni e inventarne di nuove, un talento per la pittura e imitando, uno stile teso, vigoroso, sublime, che, nonostante i difetti, che dovrebbero essere attribuiti solo a quando visse, hanno sempre mantenuto il posto assegnatogli dall’ammirazione del suo secolo].

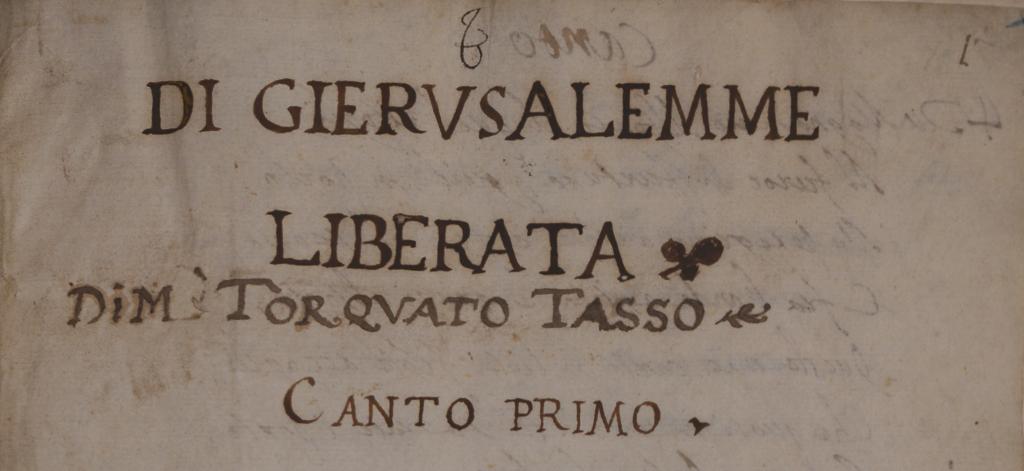

François-René de Chateaubriand, considerato per il suo talento e i suoi eccessi il fondatore del Romanticismo letterario francese, conobbe la poesia dantesca attraverso la famosa traduzione in prosa dell’Inferno del 1783 ad opera del conte Antoine de Rivarol, come attestano le citazioni incluse nel Génie du Christianisme (1802). Nel Génie, opera apologetica scritta durante l’esilio in Inghilterra, l’autore glorifica le nuove fonti d’ispirazione, come l’arte gotica o le grandi epopee medievali, e si rispecchia in Dante, modello di letterato cristiano e di uomo politico, nel quale identifica il primo poeta capace di sostituire il ‘meraviglioso’ del Cristianesimo alla mitologia pagana, colui che, a differenza di Omero che abbassa gli dèi al livello umano, eleva l’uomo all’altezza di Dio.

-

-

Madame de Staël (Anne-Louise Germaine Necker, baronessa di Staël-Holstein), scrittrice francese famosa per aver pubblicato L’Allemagne – uno dei manifesti della poetica romantica – e per il suo salotto letterario, aveva compiuto molti viaggi in Italia, dedicando alla nostra patria un romanzo di grande successo, Corinne ou l’Italie. De Staël scopre la Divina Commedia grazie a Giuseppe Parini e della poetica dell’Alighieri dà una lettura più ‘romantica’ che critica, esaltando i temi dell’impegno politico e dell’esilio, esperienza che la coinvolse di persona: il Dante di Madame de Staël è un uomo che prima di lei ha subìto il bando dalla propria città e che, come lei, spera che la fama letteraria gli possa valere il ritorno. Nel capitolo Corinne au Capitole la scrittrice rende un vibrante omaggio alle glorie dell’Italia, citando particolarmente l’Alighieri e la sua opera in una lunga evocazione: «Dante fu valoroso poeta dell’indipendenza italiana, e Petrarca trasse ispirazione dalla patria, più che da Laura. L’Italia – conclude la protagonista – è una terra che accoglie il genio anche quando è perseguitato dagli uomini, che ripara e guarisce tutte le ferite, e consola perfino dalle pene del cuore.».

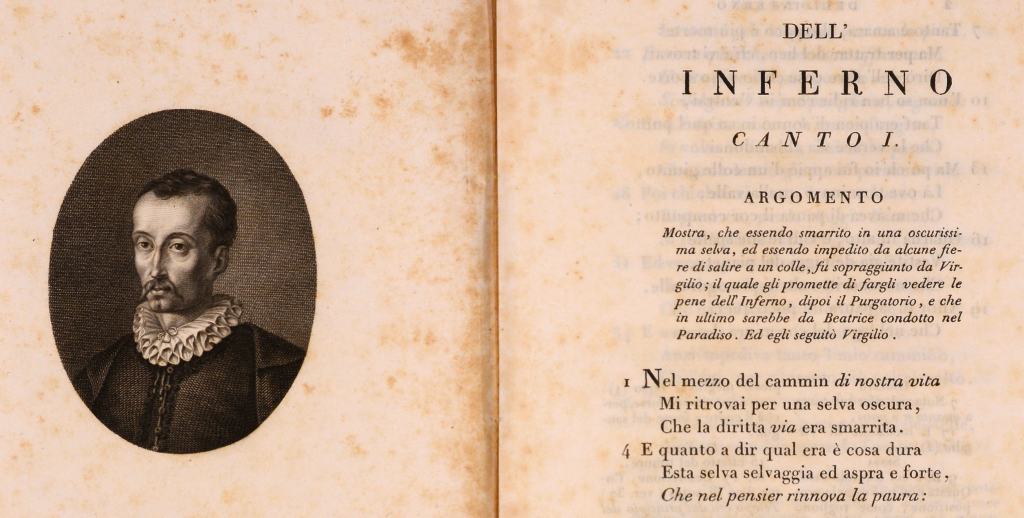

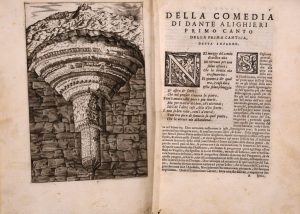

Questo interesse, questo ‘furore’ per Dante oltralpe è attestato dal numero di nuove traduzioni, in prosa e in versi, anche se spesso limitate al solo Inferno: già nel 1787 l’editore Hubert-Martin Cazin dà alle stampe una graziosa edizione della Commedia intitolata Inferno. Purgatorio. Paradiso, poema di Dante. Anche se «il testo degli Accademici, riprodotto in questa edizione, vi è sfigurato da molti errori tipografici», come annotato da Paul Colomb de Batines, i volumetti della Raccolta Cazin nel loro piccolo formato tascabile sono ben noti ai bibliofili per l’eleganza tipografica caratterizzata da frontespizi ornati da vignette, da testatine silografiche e da tagli dorati. Tanta cura editoriale non fu sufficiente a risparmiare il prestigioso editore dalla censura: reo di aver stampato opere licenziose e proibite, patì il sequestro dei libri e più di una reclusione alla Bastiglia.

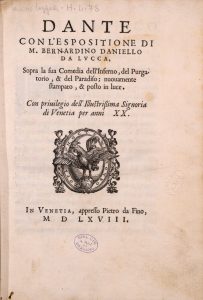

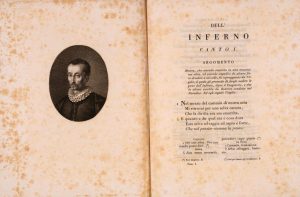

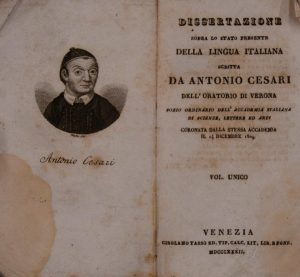

Esempio del successo della cantica dell’Inferno in territorio francese è il prezioso volume Lo Inferno della Comedia di Dante Alighieri col comento di Guiniforto delli Bargigi tratto da due manoscritti inediti del sec. decimo quinto, prima e unica Cantica del poema pubblicata a Marsiglia da Leopoldo Mossy e a Firenze da Giuseppe Molini nel 1838. Tirata in pochissimi esemplari, questa è la prima edizione del commento di Guiniforte Barzizza, tra i più apprezzati chiosatori dell’Alighieri, collazionato da Giuseppe Zaccheroni su due manoscritti, il primo dei quali già nella Biblioteca Nazionale di Parigi, il secondo di proprietà del filologo marsigliese Gaston de Flotte (1805-1882), poi consultato – nonché decurtato di carte miniate – dallo Zaccheroni e finalmente entrato nelle raccolte della biblioteca parigina. Numerose incisioni, fregi e iniziali ornate decorano le pagine e l’uso di caratteri di stampa che si presentano diversi sia per tipo sia per dimensione, configurando una miscellanea compositiva molto originale e tuttavia armonica: in particolare, sono stati usati caratteri gotici per la prefazione e per gli argomenti di ciascun canto. Come racconta Gaspero Barbèra nelle sue memorie «il Molini si venne formando il gusto del libro ben lavorato con lo stare di continuo in mezzo a quelle belle edizioni francesi e specialmente inglesi di cui era abbondantemente fornito il suo grande negozio».

La biblioteca possiede inoltre una delle numerose ristampe dell’edizione tradotta da Pier-Angelo Fiorentino: drammaturgo e poeta oltreché traduttore, Fiorentino iniziò l’attività di letterato in Italia negli anni Trenta dell’Ottocento ma raccolse maggior successo in Francia, paese dove migrò in cerca di fortuna nel 1835. A Parigi collaborò come giornalista e critico musicale con le principali testate dell’epoca e fu collaboratore di Alexandre Dumas padre: nella bottega dello scrittore francese partecipò alla stesura di molti romanzi grazie alla conoscenza della storia e della realtà italiana, una collaborazione talmente rilevante che per alcuni critici Fiorentino potrebbe essere il vero autore delle opere Giovanna di Napoli, Ascanio, Il Corricolo e soprattutto de Il conte di Montecristo.

La sua traduzione della Commedia è datata 1840 e risente dell’esaltazione romantica per i contenuti spirituali del poema. Fu accolta con entusiasmo dai principali rappresentanti dell’intellighenzia d’Oltralpe – Baudelaire, Hugo, La Mennais – che la definirono la migliore traduzione del poema dantesco mai realizzata in francese. Ne furono pubblicate tre edizioni, tutte oggetto di numerose ristampe; la versione di Fiorentino fu scelta nel 1861 da Hachette per la pubblicazione della Commedia illustrata da Gustave Dorè.

La traduzione di Fiorentino è, per sua stessa ammissione, la più letterale possibile, consapevole della perdita dell’unità ritmica data dalle terzine in endecasillabo; l’autore, a tal proposito, nella prima nota all’Inferno sostiene: «Sappiamo che quando traduciamo scriviamo prima di tutto la storia e cerchiamo di riprodurre l’intero poema, parole e immagini, forma e idea, corpo e anima. La parafrasi, in fatto di stile, è banalità; in fatto di scienza, anacronismo; in fatto di religione, eresia».

Nella lunga introduzione all’opera, Fiorentino descrive accuratamente la genesi del poema e il viaggio nelle tre cantiche con un commento arricchito da numerosi riferimenti storici; delinea la biografia di Dante e dedica un lungo paragrafo al suo stile poetico. I canti sono presentati nella traduzione francese, senza testo a fronte e con note in postfazione.

Un’altra traduzione del poema che ebbe un notevole successo fu la Divine Comédie di Henri Dauphin (1827-1880), studioso di lettere classiche e Cavaliere della Legion d’Onore: pubblicata postuma a Parigi nel 1886 è stata recentemente ristampata nell’ambito di una collana edita da Hachette, vòlta a valorizzare le edizioni conservate presso la Bibliothèque nationale de France ormai introvabili. Il testo in francese è preceduto da un’ampia biografia di Dante, a cui si aggiungono alcune pagine di commento. I canti, in prosa, sono corredati da note in calce.

-

-

-

-

Oltre al nuovo spirito romantico, determinanti per la fortuna di Dante in Francia furono gli studi degli esuli italiani rifugiati per motivi politici a Parigi tra il 1797 e il 1848: Carlo Botta, Giovanni Berchet, Guglielmo Pepe, Vincenzo Gioberti, Niccolò Tommaseo tra i più noti. Gli esuli lavoravano generalmente come insegnanti di italiano, traduttori e giornalisti, spesso sfruttando il testo della Commedia per diffondere la conoscenza della letteratura italiana e per propugnare l’idea di un risorgimento politico e letterario. Alighieri diventò così l’ambasciatore dell’identità nazionale italiana e figura nella quale i rifugiati si immedesimavano, la cui sorte e il cui prestigio davano lustro al loro esilio e al loro impegno civile.

Esempio di questa visione politica della Commedia è un’edizione del 1848 – posseduta dalla Biblioteca – commentata da Giosafatte Biagioli, insegnante di lingua e letteratura italiana a Parigi dal 1799, lì rifugiatosi dopo essere stato Prefetto della Repubblica Romana. Il suo commento alla Commedia, edito per la prima volta a Parigi tra il 1818 e il 1819, è parte di una collana di classici italiani pubblicati in proprio dall’autore per i lettori francesi che ebbe molto successo e gli assicurò un grande prestigio, confermato dalla fortuna di una Grammatica della lingua italiana che contribuì ulteriormente alla diffusione della nostra lingua in Francia.

-

-

-

-

Nel commento di Biagioli a prevalere non è il sentimento romantico ma l’aspetto dell’impegno civile e politico di Dante, il legame al comune destino di esuli e la preoccupazione per le sorti dell’Italia; sostenuta da una vigorosa preparazione letteraria e storico-critica propedeutica alla stesura, l’edizione a cura di Biagioli, rispetta con precisione lo stile dantesco e opera una completa rivalutazione del Purgatorio e del Paradiso.

L’edizione della Biblioteca, una ristampa del 1848, è dedicata al Conte Luigi Emanuele Corvetto, giurista e politico ligure naturalizzato francese, ministro sia sotto Napoleone sia durante la Restaurazione; le tre cantiche, in italiano, sono precedute da una prefazione con commento per i lettori, mentre i canti sono introdotti da un breve riassunto e commentati a piè di pagina.

Lo Inferno della Commedia di Dante Alighieri / col comento di Guiniforto delli Bargigi tratto da due manoscritti inediti del sec. decimo quinto ; con introduzione e note dell’avv. G. Zacheroni. – Marsilia : Mossy ; Firenze : Molini, 1838. – 766 p., [10] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

Riproduzione di un esemplare conservato alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli.

Inferno. Purgatorio. Paradiso, poema di Dante. – Parigi : Cazin, 1787. – 3 volumi in-12.

Riproduzione di un esemplare conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Purgatorio; Paradiso.

La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di G. Biagioli. – Parigi : dai torchi di Dondey-Dupre, 1848. (Collocazione: Sala 1 L 5 27-28-29). Prima edizione 1818

La Divine Comédie de Dante Alighieri : traduction nouvelle accompagnée de notes par Pier-Angelo Fiorentino. – Treizième èdition. – Paris : Librairie Hachette et C., 1887. (Collocazione: Salone Cass 4 G 2 11). Edizione 1846

La Divine Comédie / Dante Alighieri; traduction par M. Henri Dauphin (conseiller a la cour d’Appel et membre de l’Académie d’Amiens, Chevalier de la Légion d’Honneur 1842-1848. – Publication posthume. – Paris : Armand Colin et C.le, editeurs, 1886. (Collocazione: Salone Cassapanco 4 H 6 24). Riproduzione di un esemplare della Bibliothèque Nationale de France

EDIZIONI CITATE

L’Enfer / Dante Alighieri ; traduit par le comte Antoine de Rivarol

L’enfer : poèmes en XXXIV chants. Tome 1 / Dante Alighieri ; traduit par Rivarol ; [publ. par N. David]

Histoire littéraire d’Italie. T1 / par P.-L. Ginguené. – (Paris) : 1824

La divine comédie (Nouvelle édition) / Dante Alighieri ; traduction de Artaud de Montor ; illustrations de Yan Dargent

Oeuvres : La divine comédie ; (précédé de) La vie nouvelle (Nouv. éd. rev. corrigées et annotées par les traducteurs) / de Dante Alighieri ; trad. de A. Brizeux ,… [et] de E.-J. Delécluze ; [avec] une étude sur “La divine comédie” par G. Labitte,… 1881