In occasione del settimo centenario della nascita di Dante, la casa editrice Canesi pubblica nel 1965 una edizione numerata di 2000 copie che riproduce i novantadue fogli superstiti di pergamena contenenti i disegni della Commedia realizzati da Sandro Botticelli. Il nucleo, smembrato sin dal diciassettesimo secolo, è oggi conservato in due corpi distinti: uno al Kupferstichkabinett di Berlino l’altro alla Biblioteca Apostolica Vaticana.

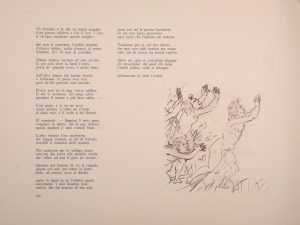

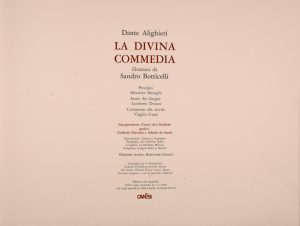

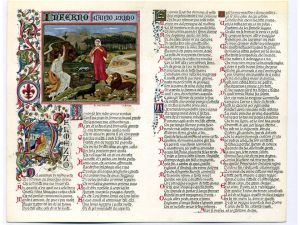

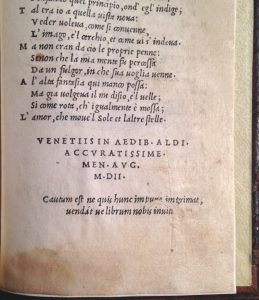

L’edizione Canesi, benché finalizzata alla riproduzione dei disegni botticelliani, non è una edizione facsimilare. L’editore dichiara: «Qui si riproduce la Divina Commedia secondo la lezione stabilita da Giuseppe Vandelli per la Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del poeta (Le opere di Dante, Firenze, 1921) e riconfermata dallo stesso critico (Firenze, 1927). Questa edizione, che si può considerare ai nostri giorni come la “vulgata”, è stata migliorata dagli interventi di Mario Casella (Zanichelli, Bologna, 1923) e convalidata nelle successive ristampe, tra cui quella di N. Zingarelli, Bergamo, 1934».

- Custodia. Nel riquadro aperto si vede la coperta sottostante

- Coperta

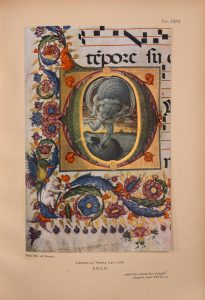

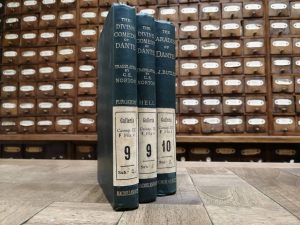

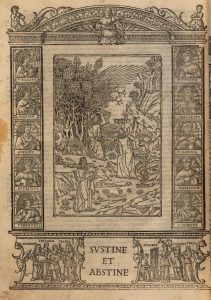

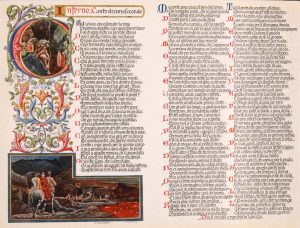

Il volume è inserito in un cofanetto editoriale in cartonato telato con margini in pelle e titolo impresso in oro a un margine ed è rilegato in tutta pelle con titolo impresso in oro al dorso con nervature; il piatto anteriore presenta illustrazioni in bianco e nero su tela. Il testo è disposto su tre colonne, con la prima lettera del canto miniata nei colori nero e rosso e un dettaglio tratto dai disegni botticelliani impresso a chiusura.

Che il focus della edizione siano i disegni di Botticelli è provato dall’attenzione all’apparato critico, con la “storia dei disegni” affidata al bibliotecario della Apostolica Vaticana Lamberto Donati e il “commento alle tavole” al pittore e critico d’arte Virgilio Guzzi.

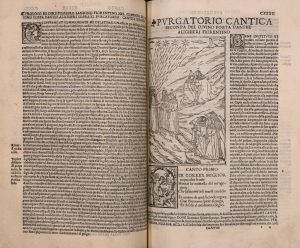

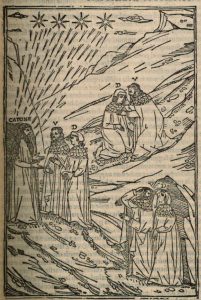

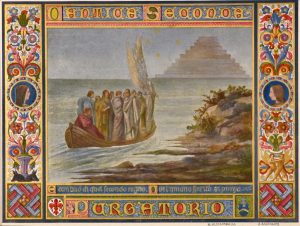

- Purgatorio, canto I

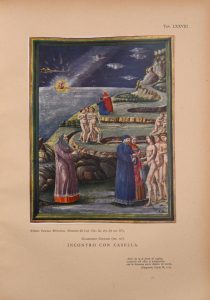

- Purgatorio, canto XXXIII

I disegni che illustrano la Divina Commedia sono tra le opere meno conosciute di Sandro Botticelli. Commissionati da Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici detto il Popolano, cugino di Lorenzo il Magnifico – al cui mecenatismo si devono alcune tra le opere più conosciute del pittore fiorentino (la Primavera, la Nascita di Venere e Pallade e il Centauro) – avrebbero dovuto illustrare una redazione monumentale e pregiata del Poema, come attestato nel manoscritto Anonimo Gaddiano o Magliabechiano (Codice Magliabechiano XVII 17, 1540ca., Biblioteca Nazionale di Firenze) che cita: «[Botticelli] Dipinse e storiò un Dante in cartapecora a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, il che fu cosa meravigliosa tenuta».

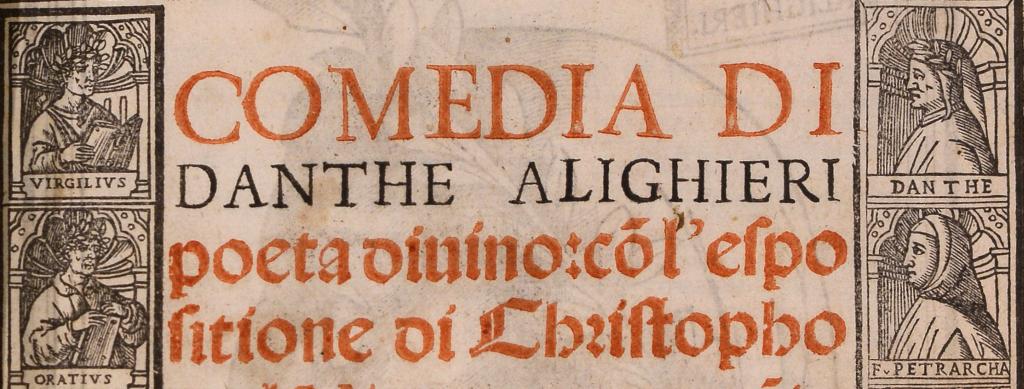

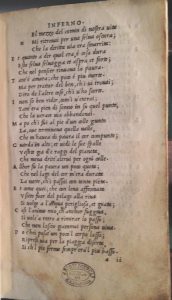

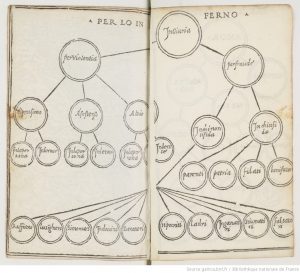

Secondo molti storici dell’arte non era la prima volta che Botticelli si cimentava nell’illustrazione della Commedia: già nel 1481 il pittore aveva dipinto una serie di tavole destinate ad essere incise per l’edizione edita da Niccolò della Magna con il commento di Cristoforo Landino: si tratta della prima edizione a stampa del Poema corredata di immagini, ma la qualità artistica delle incisioni eseguite dall’orefice fiorentino Baccio Baldini non rende giustizia all’estro di Botticelli. Di queste tavole sono pervenute a noi solo 19 incisioni a commento dei canti dell’Inferno.

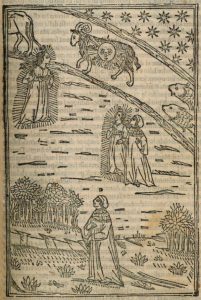

- Purgatorio, canto I

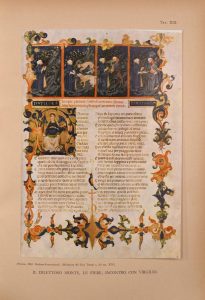

- Purgatorio, canto XXXI

- Purgatorio, canto X

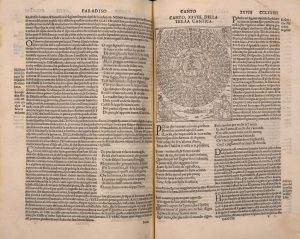

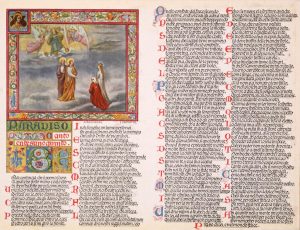

- Paradiso, canto XXIV

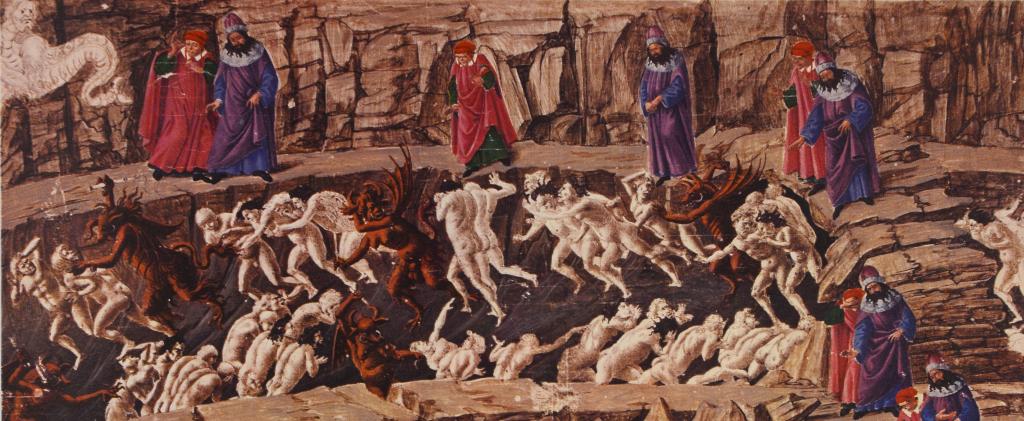

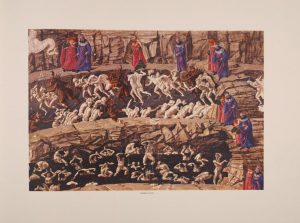

Di ben altro valore artistico sono i novantatre disegni (su 92 fogli) riprodotti in questa edizione, tratti da un manoscritto del quale si perdono le tracce nel ‘500 e che nel 1632 risulta già smembrato: sette fogli sono ritrovati nella libreria della Regina Cristina di Svezia, acquistata dal pontefice Alessandro VIII per essere collocati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, dove sono custoditi ancora oggi; altri 88 fogli (con 85 tavole) furono acquistati nel 1819 da Alexander Douglas, decimo duca di Hamilton, da cui il nome tradizionalmente attribuito al codice (Codice Hamilton 201). Nel 1882 Hamilton dovette vendere all’asta le sue collezioni che Friedrich Lippmann, direttore del Gabinetto Reale di Stampe e Disegni di Berlino, riuscì ad acquistare per il proprio istituto. Da allora i disegni sono rimasti in Germania, smembrati in due diverse collezioni dopo la seconda guerra mondiale e riaccorpati in un’unica raccolta depositata presso il Kupferstichkabinett di Berlino solo dopo la riunificazione del 1989. Purtroppo la serie non è completa: mancano le illustrazioni di otto canti dell’Inferno (II-III-IV-V-VI-VII, XI, XIV) e le tavole di due canti del Paradiso (XXXI e XXXIII), forse mai realizzate.

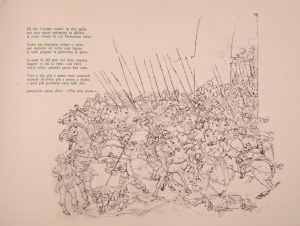

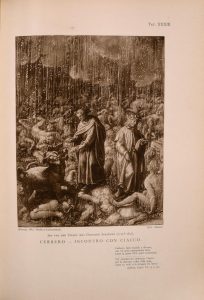

- Inferno, canto XVIII

- Inferno, canto XXXI

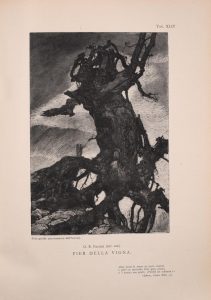

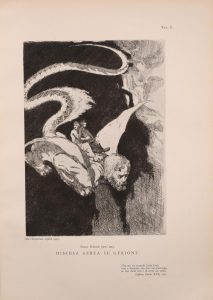

Botticelli, ispirato dai versi di Dante, crea un incredibile mondo visionario, ricchissimo di personaggi e dettagli in composizioni che riassumono l’intera vicenda narrata nel canto. La maggior parte delle illustrazioni per l’Inferno e per il Purgatorio presentano un numero infinito di elementi, spesso ripetuti più volte nella medesima figurazione, in un rapporto monumentale con l’ambiente che richiamano una composizione di vaste dimensioni: secondo un’ipotesi suggestiva, sposata tra gli altri dallo storico dell’arte Alessandro Parronchi, i disegni sarebbero stati realizzati come modello per la decorazione pittorica progettata da Botticelli per l’interno della Tribuna di Santa Maria del Fiore in Firenze.

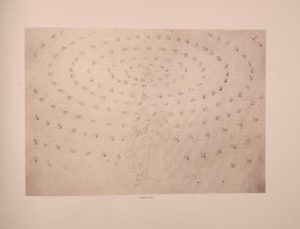

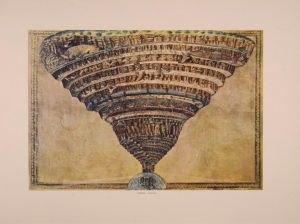

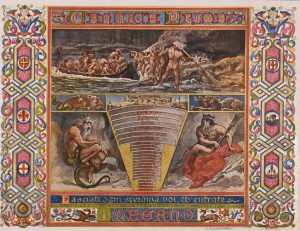

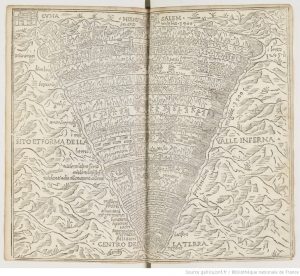

- La Voragine infernale

La serie di disegni si apre con La voragine infernale, illustrazione completa dei gironi dell’Inferno: l’attribuzione a Botticelli di questa tavola è molto controversa, così come oggetto di dibattito è stata anche la sua collocazione in questa serie di disegni; oggi si tende a considerarla parte integrante dei fogli medicei collocati nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Questo è l’unico disegno completamente colorato: altri quattro fogli sono dipinti solo parzialmente. Nelle altre tavole Botticelli ha illustrato – se non addirittura solo abbozzato – il canto servendosi di uno stilo d’argento con il piombo, e ne ha poi ripassato i contorni con inchiostro ocra, oro o nero. I fogli, di pergamena di pecora, misurano circa 32,5 cm di altezza e 47,5 cm di larghezza, tranne una tavola doppia denominata il Grande Satana che misura 46,8×63,5 cm. Ad eccezione de La voragine infernale, le illustrazioni sono state dipinte sul lato interno e liscio della pelle mentre il testo era sul lato esterno e poroso, detto il fiore.

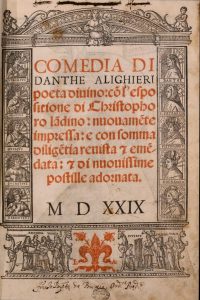

La Divina Commedia / Dante Alighieri ; illustrata da Sandro Botticelli ; proemio Salvatore Battaglia ; storia dei disegni Lamberto Donati ; commento alle tavole Virgilio Guzzi. – [Roma] : Canesi, [1965]. – XXXIX, 289 p. : ill. ; 33×43 cm. ((Edizione di 2000 copie numerate 1-2000, 100 copie speciali num. I-C. – Data desunta dall’occhietto: nel settimo centenario della nascita di Dante Alighieri. – In custodia (esemplare n. 1050). Collocazione: Sala 1 G 11 13.