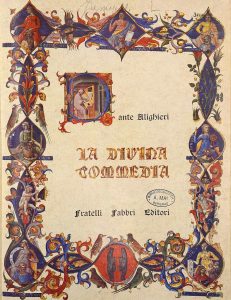

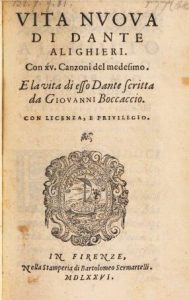

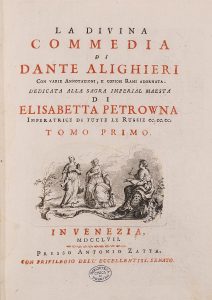

Il 15 novembre 1963 Giuseppe Ungaretti (autore della prefazione alla collana) e Dino Fabbri presentano nella sala convegni della Società Dante Alighieri di Roma la Divina Commedia, prima parte della serie con la quale i Fratelli Fabbri pubblicano in dieci volumi, tra il 1963 e il 1965, tutta l’opera di Dante in occasione del settecentesimo anniversario dalla nascita.

La pubblicazione, dichiaratamente «destinata al popolo… dotti e indotti», è stata distribuita in 176 fascicoli settimanali attraverso il canale delle edicole: questa scelta ha garantito un vasto successo da parte di un pubblico eterogeneo, non necessariamente abbiente ma affamato di cultura, al quale è stata offerta una edizione di valore scientifico e con un apparato iconografico di qualità.

La collana ottiene un grande successo commerciale, supportato da un sapiente investimento pubblicitario che comprende anche l’appuntamento fisso serale di Carosello.

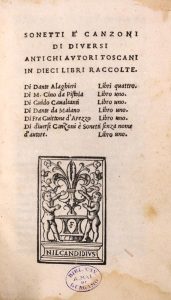

I volumi I-VI, pubblicati nel 1963, contengono il testo della Divina Commedia corredato dal riassunto, introduzione critica e commento di ogni canto a cura di Emilio Alessandro Panaitescu e F. Baronio Gambino; ogni volume è completato da indici: analitico, delle illustrazioni e generale; nel vol. VI Paradiso è pubblicata anche la bibliografia e la cosmografia dantesca.

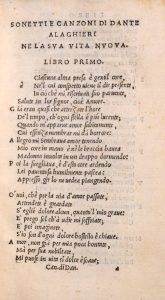

I volumi VII-X, pubblicati nel 1965, comprendono VII Vita nova e Rime, VIII Convivio, IX De vulgari eloquentia. Monarchia e X Epistole.

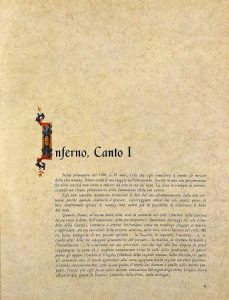

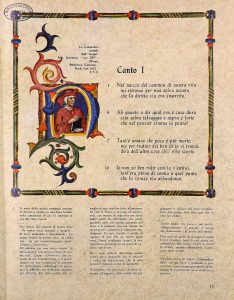

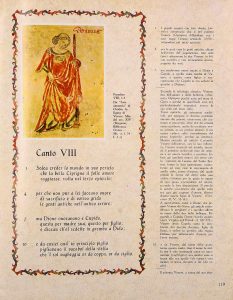

La paginazione dei 6 volumi della Divina Commedia è caratterizzata da un riassunto del canto (della lunghezza di circa mezza pagina), seguito dall’introduzione critica (1 pagina).

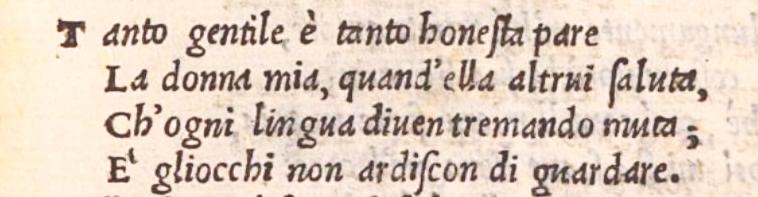

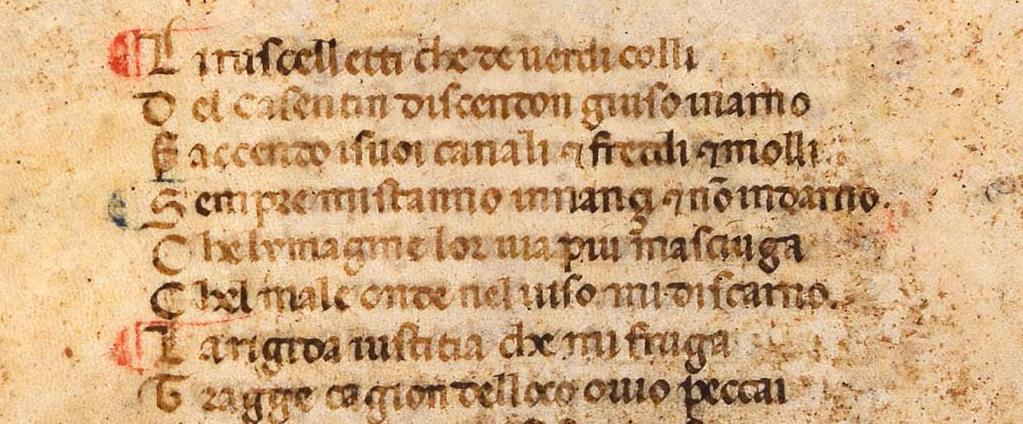

Il testo dantesco è evidenziato al centro della pagina; in basso il commento dei versi, lontano dall’eccessiva erudizione ma valido aiuto alla comprensione del canto.

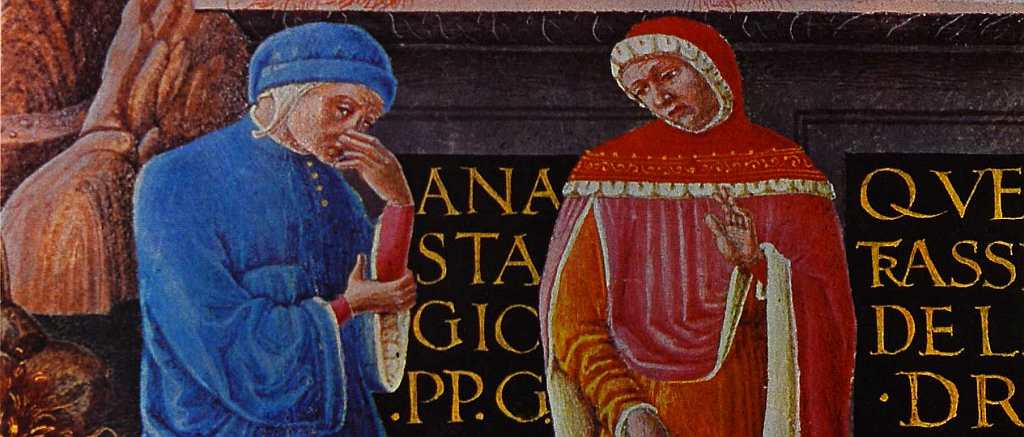

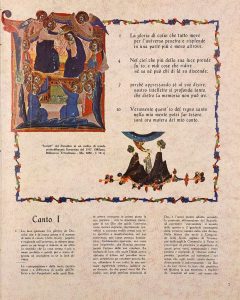

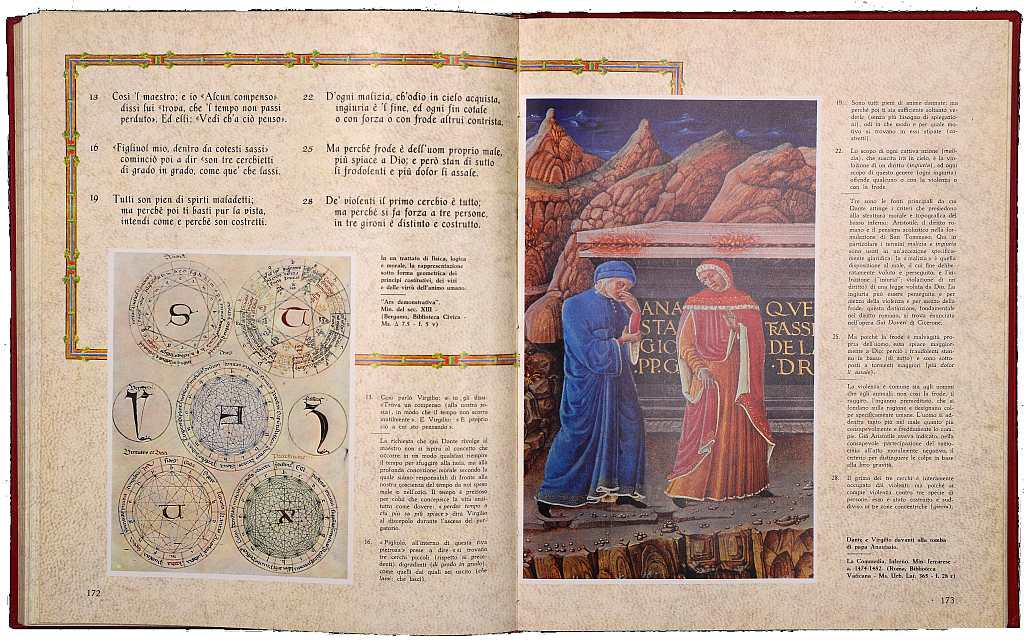

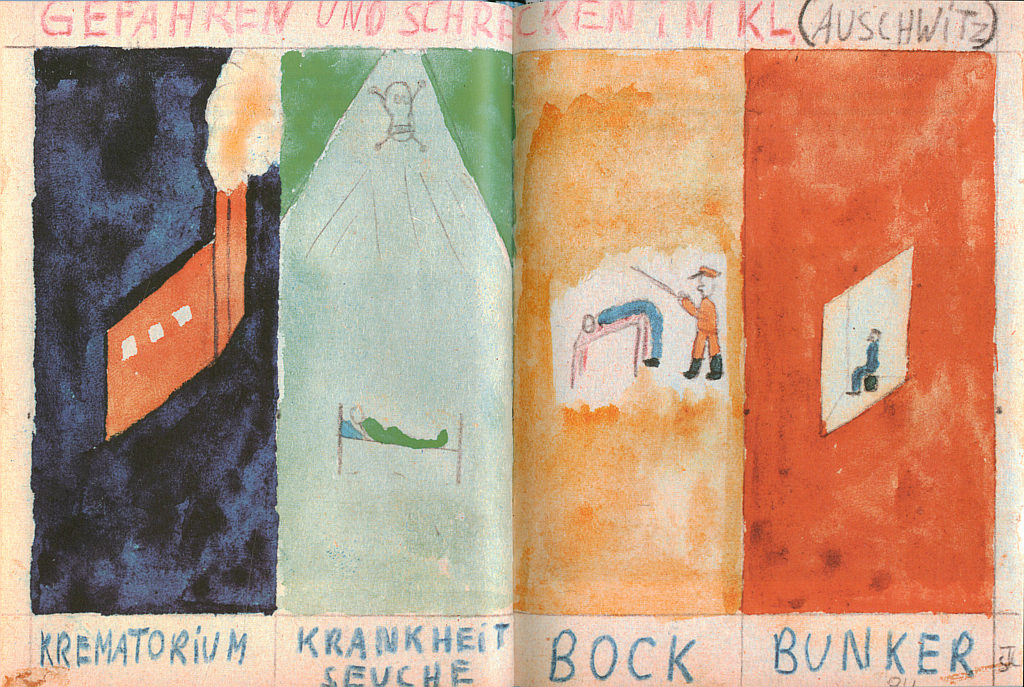

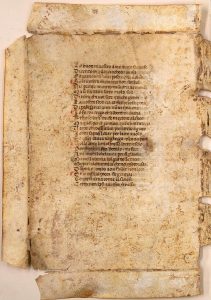

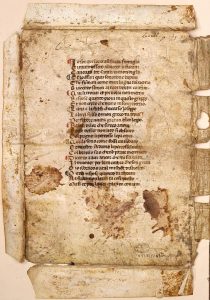

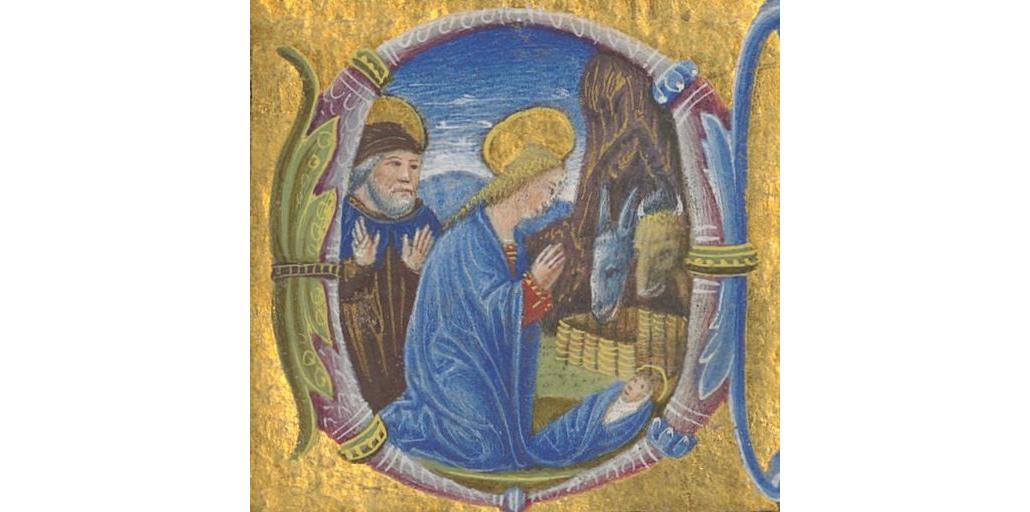

La peculiarità dell’edizione è data dalle grandi illustrazioni a colori tratte da testi manoscritti e da grandi cicli pittorici, frutto di una campagna fotografica effettuata in Italia e all’estero, che ha reso disponibili «opere d’arte tanto pregevoli quanto raramente riprodotte, o addirittura del tutto inedite», come sottolineato dai Fratelli Fabbri in una loro intervista.

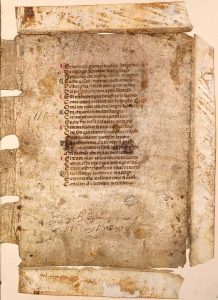

Tra le riproduzioni si segnalano miniature da manoscritti posseduti dalla nostra biblioteca: De arte amandi di Ovidio, MA 61 (già Delta 1.34) f. 1r per Paradiso, pag. 119; Ars demonstrativa, MA 365 (già Delta 7.5) f. 5v per Inferno pag. 172.

- A sinistra, miniatura da MA 365

- Miniatura da MA 61

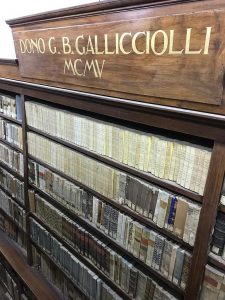

La Biblioteca Angelo Mai conserva una edizione completa di quest’opera (alla segnatura FUMAG 4 592/1-10) che fa parte del Fondo Alberto Fumagalli, donato nel 2012.