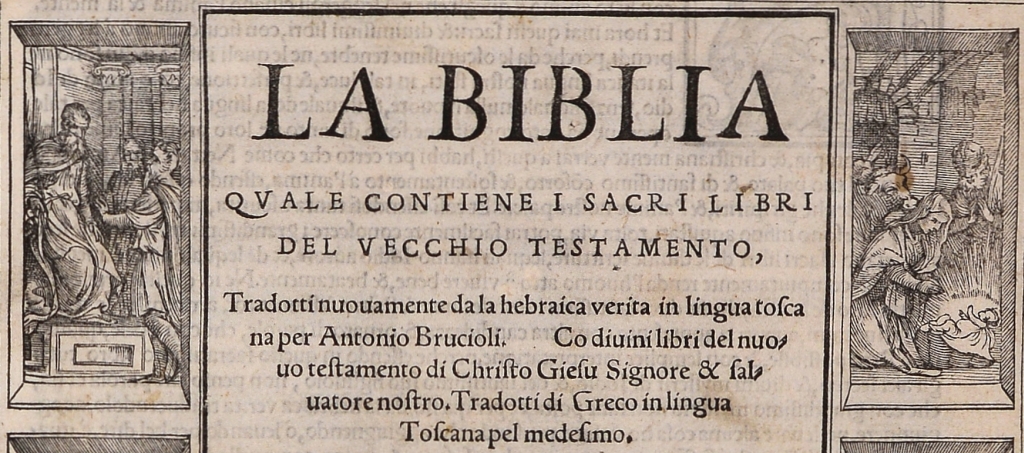

Messa all’Indice dei libri proibiti nel 1559, la Bibbia del Brucioli fu la più letta dagli evangelici italiani in Europa, prima della Bibbia tradotta in italiano da Giovanni Diodati, pubblicata nel 1607. La sua importanza storica consiste nel fatto che divenne punto di riferimento per il pensiero riformato ai suoi esordi in Italia e nel fatto che è la prima traduzione italiana a non basarsi sulla Vulgata di san Girolamo, ma sulla redazione latina di Sante Pagnini, oltre che sui testi originali.

Antonio Brucioli (1498-1566), fiorentino, di solida formazione classica (aveva tradotto testi di Aristotele, Cicerone e Plinio), amico di Pietro Aretino e di Benedetto Varchi, apparteneva alla cerchia di umanisti repubblicani degli Orti Oricellari, profondamente influenzata dal pensiero di Niccolò Machiavelli. Bandito dalla sua città con l’accusa di aver partecipato al complotto del 1522 contro il cardinale Giuliano de’ Medici, si recò a Venezia e da lì raggiunse Lione e poi la Germania. Nei suoi viaggi ebbe modo di approfondire la conoscenza della Riforma, l’opera di traduzione dei testi sacri e l’utilizzo della stampa a scopo di diffusione delle tesi luterane. Tornato a Firenze, venne una seconda volta bandito a causa delle sue propensioni religiose; di nuovo a Venezia, vi pubblicò nel 1530, con l’editore fiorentino Giunti, una versione in italiano dei Vangeli, nel 1531 dei Salmi e quindi, nel 1532, una versione dell’intera Bibbia.

Antonio Brucioli (1498-1566), fiorentino, di solida formazione classica (aveva tradotto testi di Aristotele, Cicerone e Plinio), amico di Pietro Aretino e di Benedetto Varchi, apparteneva alla cerchia di umanisti repubblicani degli Orti Oricellari, profondamente influenzata dal pensiero di Niccolò Machiavelli. Bandito dalla sua città con l’accusa di aver partecipato al complotto del 1522 contro il cardinale Giuliano de’ Medici, si recò a Venezia e da lì raggiunse Lione e poi la Germania. Nei suoi viaggi ebbe modo di approfondire la conoscenza della Riforma, l’opera di traduzione dei testi sacri e l’utilizzo della stampa a scopo di diffusione delle tesi luterane. Tornato a Firenze, venne una seconda volta bandito a causa delle sue propensioni religiose; di nuovo a Venezia, vi pubblicò nel 1530, con l’editore fiorentino Giunti, una versione in italiano dei Vangeli, nel 1531 dei Salmi e quindi, nel 1532, una versione dell’intera Bibbia.

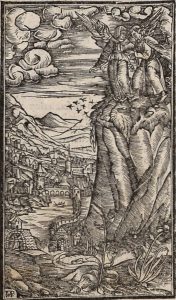

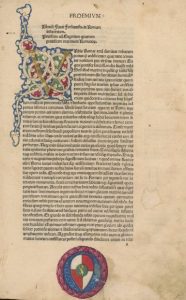

L’esemplare conservato presso la Biblioteca Mai è del tutto integro, diversamente da molti altri, che hanno perso talora il frontespizio, talora le xilografie che illustrano l’Apocalisse e che presentano un’iconografia dichiaratamente antipapista (per esempio: la Bestia in trono che indossa la tiara papale; Babilonia identificata con Roma). Queste xilografie, attribuite a Matteo Pagan, si inseriscono nella tradizione tedesca che da Dürer, attraverso Lucas Cranach, arriva alle immagini di Hans Holbein per il Nuovo Testamento tradotto da Lutero in tedesco e pubblicato a Basilea nel 1523.

L’esemplare conservato presso la Biblioteca Mai è del tutto integro, diversamente da molti altri, che hanno perso talora il frontespizio, talora le xilografie che illustrano l’Apocalisse e che presentano un’iconografia dichiaratamente antipapista (per esempio: la Bestia in trono che indossa la tiara papale; Babilonia identificata con Roma). Queste xilografie, attribuite a Matteo Pagan, si inseriscono nella tradizione tedesca che da Dürer, attraverso Lucas Cranach, arriva alle immagini di Hans Holbein per il Nuovo Testamento tradotto da Lutero in tedesco e pubblicato a Basilea nel 1523.

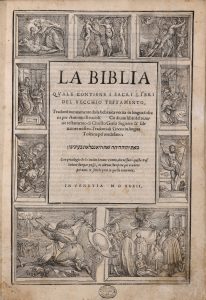

Di particolare interesse è il frontespizio, che presenta una serie di riquadri con Le storie dei progenitori, Mosé e Aronne a colloquio con il Faraone, Il passaggio del Mar Rosso, la Natività e la Resurrezione di Cristo, Mosé che riceve le Tavole della Legge e San Paolo che predica nell’Areopago.

La somiglianza, in controparte, fra il riquadro con Mosè che riceve le tavole della legge e la tarsia con l’Arca di Noè, disegnata da Lorenzo Lotto per il coro ligneo di Santa Maria Maggiore in Bergamo (realizzato da Giovanni Francesco Capoferri su cartoni del Lotto; il disegno per la tarsia in questione venne pagato al pittore nel 1525), ha fatto ipotizzare agli studiosi che anche l’ideazione per il frontespizio della Bibbia del Brucioli fosse opera di Lotto, complici altri indizi in virtù dei quali parte della storiografia ritiene il pittore molto vicino ai movimenti riformati: è noto che nel Libro di spese diverse, sorta di diario che l’artista teneva regolarmente, vengono citati, all’anno 1540, due piccoli ritratti di Martin Lutero e di sua moglie.

La somiglianza, in controparte, fra il riquadro con Mosè che riceve le tavole della legge e la tarsia con l’Arca di Noè, disegnata da Lorenzo Lotto per il coro ligneo di Santa Maria Maggiore in Bergamo (realizzato da Giovanni Francesco Capoferri su cartoni del Lotto; il disegno per la tarsia in questione venne pagato al pittore nel 1525), ha fatto ipotizzare agli studiosi che anche l’ideazione per il frontespizio della Bibbia del Brucioli fosse opera di Lotto, complici altri indizi in virtù dei quali parte della storiografia ritiene il pittore molto vicino ai movimenti riformati: è noto che nel Libro di spese diverse, sorta di diario che l’artista teneva regolarmente, vengono citati, all’anno 1540, due piccoli ritratti di Martin Lutero e di sua moglie.

Non esiste accordo sull’attribuzione del disegno per il frontespizio a Lorenzo Lotto, il quale, va segnalato, era in rapporti di amicizia con la famiglia degli stampatori Giunti; in ogni caso, l’attribuzione non dovrebbe, come è stato giustamente suggerito, essere condizionata da quanto si ritiene, in un senso o nell’altro, sulle posizioni religiose assunte dal pittore. Del resto, il frontespizio è stato impiegato più volte nel Cinquecento, sia per Bibbie riformate che per Bibbie canoniche. Sul piano iconografico, esso esibisce un’elegante cornice, tipica di numerose Bibbie nordiche riformate, e riassume nei riquadri la storia della salvezza, dalla Creazione alla diffusione paolina del Vangelo, secondo l’agostiniana scansione del tempo ante legem, sub lege, sub gratia, illustrata da tre episodi per ogni epoca.

Non esiste accordo sull’attribuzione del disegno per il frontespizio a Lorenzo Lotto, il quale, va segnalato, era in rapporti di amicizia con la famiglia degli stampatori Giunti; in ogni caso, l’attribuzione non dovrebbe, come è stato giustamente suggerito, essere condizionata da quanto si ritiene, in un senso o nell’altro, sulle posizioni religiose assunte dal pittore. Del resto, il frontespizio è stato impiegato più volte nel Cinquecento, sia per Bibbie riformate che per Bibbie canoniche. Sul piano iconografico, esso esibisce un’elegante cornice, tipica di numerose Bibbie nordiche riformate, e riassume nei riquadri la storia della salvezza, dalla Creazione alla diffusione paolina del Vangelo, secondo l’agostiniana scansione del tempo ante legem, sub lege, sub gratia, illustrata da tre episodi per ogni epoca.

Sfoglia la Bibbia tradotta da Antonio Brucioli sul portale archive.org (la paginazione è invertita!) e confrontala con l‘edizione del 1538 sul sito della Biblioteca Nazionale austriaca di Vienna.

Guarda tutti gli articoli pubblicati per #iorestoacasa con il patriomonio della Biblioteca.

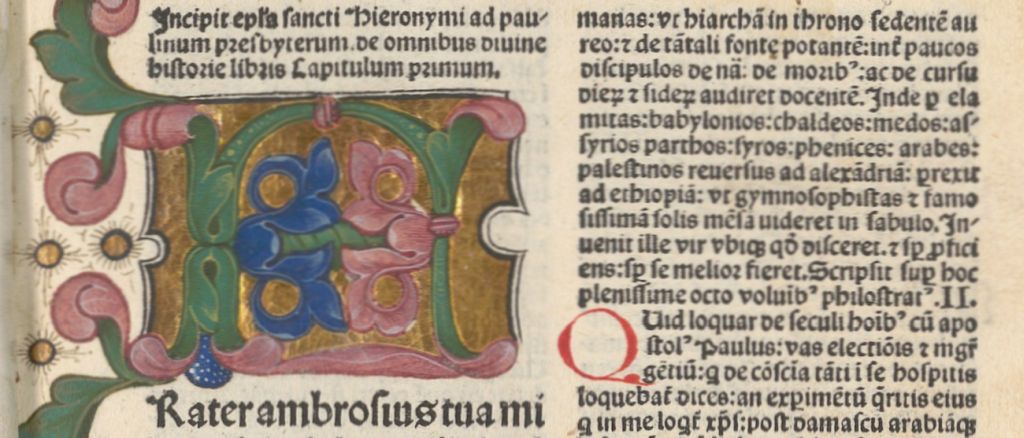

Si definiscono incunaboli i libri a stampa prodotti in Europa, nella seconda metà del XV secolo, con la tecnica dei caratteri mobili. Dai primi esempi di Johann Gutenberg, in particolare con la Bibbia in latino di grande formato detta delle 42 linee (1453-55), all’anno 1500 si calcola una produzione di circa 35.000 edizioni con 450.000 esemplari diffusi per il mondo. La Biblioteca Angelo Mai ne conserva oggi 2.140; fra di essi il nucleo particolarmente prezioso degli

Si definiscono incunaboli i libri a stampa prodotti in Europa, nella seconda metà del XV secolo, con la tecnica dei caratteri mobili. Dai primi esempi di Johann Gutenberg, in particolare con la Bibbia in latino di grande formato detta delle 42 linee (1453-55), all’anno 1500 si calcola una produzione di circa 35.000 edizioni con 450.000 esemplari diffusi per il mondo. La Biblioteca Angelo Mai ne conserva oggi 2.140; fra di essi il nucleo particolarmente prezioso degli  Nella storia della Biblioteca possiamo individuare la raccolta degli incunaboli già nel 1820, in occasione della stesura di cataloghi manoscritti, uno dei quali specifico per le edizioni del XV secolo. Ciò a dimostrazione del fatto che la principale biblioteca bergamasca, già da allora, si rifaceva a una consolidata tradizione, risalente al XVII secolo, di particolare attenzione a queste pubblicazioni. Proprio nel Seicento nacque infatti il termine ‘incunabolo’, per individuare una tipologia libraria caratterizzata dalla rarità e preziosità degli esemplari superstiti. Nel 1843, in occasione del trasferimento della Biblioteca al Palazzo della Ragione, venne avviato un altro catalogo a libro su iniziativa del bibliotecario Agostino Salvioni, che diede l’incarico a Bartolomeo Secco Suardo; fra i 29 volumi di grande formato del catalogo, che riprendeva la suddivisione per materie già adottata nel catalogo del 1820, con l’aggiunta delle segnature, troviamo quello dedicato alla ‘Sala I’, riservato proprio agli incunaboli oltre che alla giurisprudenza civile e canonica. Nel 1966 il direttore Luigi Chiodi pubblicò l’Indice degli incunaboli della Biblioteca Civica di Bergamo, assegnando ai volumi le segnature tutt’oggi in uso e dando la possibilità di ricerca alfabetica per luoghi di edizione, editori e tipografi. Nel 1989 uscì il volume Codici e incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo, con una descrizione più accurata degli apparati decorativi.

Nella storia della Biblioteca possiamo individuare la raccolta degli incunaboli già nel 1820, in occasione della stesura di cataloghi manoscritti, uno dei quali specifico per le edizioni del XV secolo. Ciò a dimostrazione del fatto che la principale biblioteca bergamasca, già da allora, si rifaceva a una consolidata tradizione, risalente al XVII secolo, di particolare attenzione a queste pubblicazioni. Proprio nel Seicento nacque infatti il termine ‘incunabolo’, per individuare una tipologia libraria caratterizzata dalla rarità e preziosità degli esemplari superstiti. Nel 1843, in occasione del trasferimento della Biblioteca al Palazzo della Ragione, venne avviato un altro catalogo a libro su iniziativa del bibliotecario Agostino Salvioni, che diede l’incarico a Bartolomeo Secco Suardo; fra i 29 volumi di grande formato del catalogo, che riprendeva la suddivisione per materie già adottata nel catalogo del 1820, con l’aggiunta delle segnature, troviamo quello dedicato alla ‘Sala I’, riservato proprio agli incunaboli oltre che alla giurisprudenza civile e canonica. Nel 1966 il direttore Luigi Chiodi pubblicò l’Indice degli incunaboli della Biblioteca Civica di Bergamo, assegnando ai volumi le segnature tutt’oggi in uso e dando la possibilità di ricerca alfabetica per luoghi di edizione, editori e tipografi. Nel 1989 uscì il volume Codici e incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo, con una descrizione più accurata degli apparati decorativi. Attualmente può essere consultato il sito web della Biblioteca, che propone il catalogo on line di tutti gli incunaboli posseduti, con ricerca per autore, luogo, contenuto, editore/tipografo, anno, segnatura, parola chiave.

Attualmente può essere consultato il sito web della Biblioteca, che propone il catalogo on line di tutti gli incunaboli posseduti, con ricerca per autore, luogo, contenuto, editore/tipografo, anno, segnatura, parola chiave.

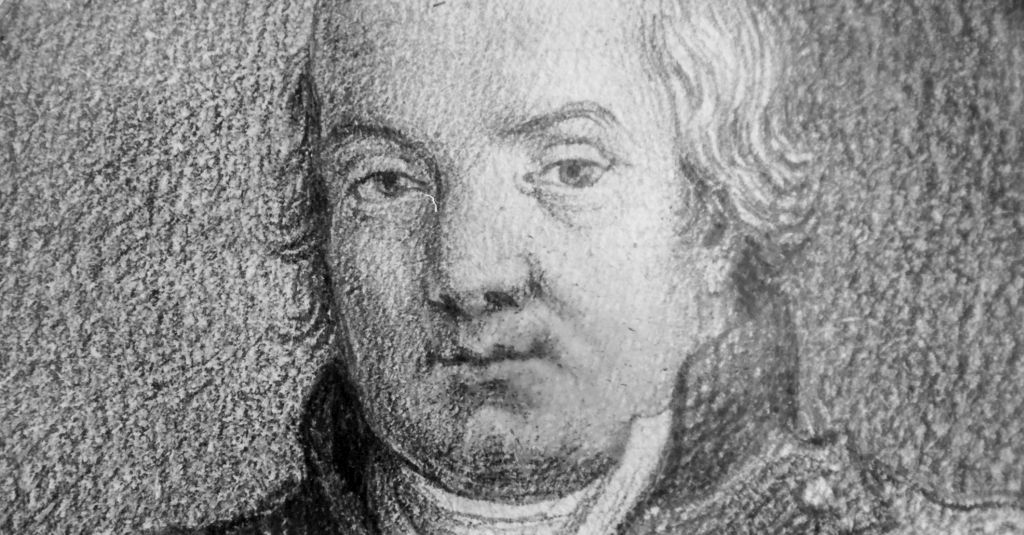

Fonte primaria per ricostruire le vicende del celebre architetto è una lettera autobiografica che egli inviò a Luigi Marchesi nel 1785 e che compare nelle Vite de’ pittori scultori e architetti bergamaschi (1793) scritte dal conte Francesco Maria Tassi e continuate da Girolamo e Carlo Marenzi. Nato a Rota d’Imagna nel 1744 da famiglia benestante, Quarenghi venne indirizzato agli studi giuridici e filosofici dal padre, che svolgeva la professione di notaio. L’interesse innato per le belle arti lo portò presto a intraprendere a Bergamo studi di pittura e disegno presso i pittori Paolo Vincenzo Bonomini e Giovanni Raggi. Trasferitosi nel 1761 a Roma, entrò nella bottega di Anton Raphael Mengs e poi del bergamasco Stefano Pozzi, diventando membro dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi in qualità di pittore. Non tardò a farsi sentire, in ogni caso, l’interesse specifico per l’architettura, che Quarenghi cominciò a coltivare soprattutto stringendo rapporti con artisti francesi e inglesi residenti a Roma e studiando direttamente i monumenti antichi. Il vero amore del giovane aspirante architetto era però Andrea Palladio, esponente della grande stagione del classicismo rinascimentale.

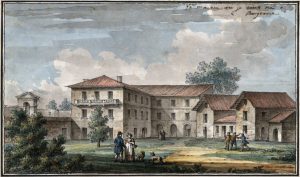

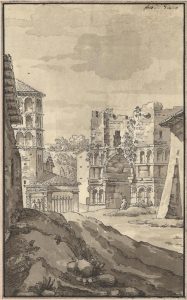

Fonte primaria per ricostruire le vicende del celebre architetto è una lettera autobiografica che egli inviò a Luigi Marchesi nel 1785 e che compare nelle Vite de’ pittori scultori e architetti bergamaschi (1793) scritte dal conte Francesco Maria Tassi e continuate da Girolamo e Carlo Marenzi. Nato a Rota d’Imagna nel 1744 da famiglia benestante, Quarenghi venne indirizzato agli studi giuridici e filosofici dal padre, che svolgeva la professione di notaio. L’interesse innato per le belle arti lo portò presto a intraprendere a Bergamo studi di pittura e disegno presso i pittori Paolo Vincenzo Bonomini e Giovanni Raggi. Trasferitosi nel 1761 a Roma, entrò nella bottega di Anton Raphael Mengs e poi del bergamasco Stefano Pozzi, diventando membro dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi in qualità di pittore. Non tardò a farsi sentire, in ogni caso, l’interesse specifico per l’architettura, che Quarenghi cominciò a coltivare soprattutto stringendo rapporti con artisti francesi e inglesi residenti a Roma e studiando direttamente i monumenti antichi. Il vero amore del giovane aspirante architetto era però Andrea Palladio, esponente della grande stagione del classicismo rinascimentale. Gli anni romani, impegnati molto nel disegno, nello studio, in alcuni viaggi a Venezia, Bergamo e nel sud dell’Italia, oltre che in commissioni di rilievo minore, restarono insoddisfacenti per Quarenghi, che colse al volo l’occasione di trasferirsi a San Pietroburgo, al servizio della zarina Caterina II, nel 1779. La scelta si rivelò felice, per la sintonia instauratasi con Caterina, che fece di lui l’architetto più importante nel processo di rinnovamento impresso alla città russa e un vero protagonista nella diffusione del linguaggio neoclassico richiesto dalle corti di tutta Europa. Per quasi quarant’anni Quarenghi restò al servizio degli zar, di Caterina II, di Paolo I e di Alessandro I, dimostrando una creatività senza pari negli innumerevoli progetti e nei disegni di paesaggi, edifici e luoghi, che continuò a produrre ininterrottamente.

Gli anni romani, impegnati molto nel disegno, nello studio, in alcuni viaggi a Venezia, Bergamo e nel sud dell’Italia, oltre che in commissioni di rilievo minore, restarono insoddisfacenti per Quarenghi, che colse al volo l’occasione di trasferirsi a San Pietroburgo, al servizio della zarina Caterina II, nel 1779. La scelta si rivelò felice, per la sintonia instauratasi con Caterina, che fece di lui l’architetto più importante nel processo di rinnovamento impresso alla città russa e un vero protagonista nella diffusione del linguaggio neoclassico richiesto dalle corti di tutta Europa. Per quasi quarant’anni Quarenghi restò al servizio degli zar, di Caterina II, di Paolo I e di Alessandro I, dimostrando una creatività senza pari negli innumerevoli progetti e nei disegni di paesaggi, edifici e luoghi, che continuò a produrre ininterrottamente. A San Pietroburgo Quarenghi realizzò l’Accademia delle Scienze, la Banca di Stato, il Teatro dell’Hermitage, la cappella dei Cavalieri di Malta, l’Ospedale per i poveri, l’Istituto Smol’nyj per l’educazione delle fanciulle nobili; a Tsarskoe Selo, presso San Pietroburgo, il Palazzo di Alessandro; a Mosca, dove completò il palazzo di Caterina, progettò anche le gallerie commerciali sulla Piazza Rossa; molti furono poi gli incarichi per private residenze di nobili russi o di eminenti stranieri residenti a San Pietroburgo.

A San Pietroburgo Quarenghi realizzò l’Accademia delle Scienze, la Banca di Stato, il Teatro dell’Hermitage, la cappella dei Cavalieri di Malta, l’Ospedale per i poveri, l’Istituto Smol’nyj per l’educazione delle fanciulle nobili; a Tsarskoe Selo, presso San Pietroburgo, il Palazzo di Alessandro; a Mosca, dove completò il palazzo di Caterina, progettò anche le gallerie commerciali sulla Piazza Rossa; molti furono poi gli incarichi per private residenze di nobili russi o di eminenti stranieri residenti a San Pietroburgo. Sin da giovane aveva coltivato anche una grande passione per i libri e per la musica e condiviso questi interessi con bergamaschi presenti a Roma, come Pier Antonio Serassi, segretario del cardinal Furietti che, con il suo lascito, aveva dato avvio alla Biblioteca pubblica di Bergamo, attiva dal 1771. Dopo il trasferimento in Russia, sin dal 1788, Quarenghi cominciò così a far dono alla sua città e alla neonata Biblioteca di libri pregiati e di pubblicazioni contenenti i suoi progetti: è questo il caso del Théatre de l’Hermitage, edito presso l’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo (1787), con sette grandi tavole incise; è il caso anche de Le Nouveau Bâtiment de la Banque Impériale de Saint Petersbourg (1791), con otto grandi tavole incise, pubblicazione realizzata presso la Stamperia Imperiale di San Pietroburgo. Sono segnali dell’affezione verso la Città, ma anche della volontà che la Biblioteca civica divenisse luogo di documentazione del suo lavoro.

Sin da giovane aveva coltivato anche una grande passione per i libri e per la musica e condiviso questi interessi con bergamaschi presenti a Roma, come Pier Antonio Serassi, segretario del cardinal Furietti che, con il suo lascito, aveva dato avvio alla Biblioteca pubblica di Bergamo, attiva dal 1771. Dopo il trasferimento in Russia, sin dal 1788, Quarenghi cominciò così a far dono alla sua città e alla neonata Biblioteca di libri pregiati e di pubblicazioni contenenti i suoi progetti: è questo il caso del Théatre de l’Hermitage, edito presso l’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo (1787), con sette grandi tavole incise; è il caso anche de Le Nouveau Bâtiment de la Banque Impériale de Saint Petersbourg (1791), con otto grandi tavole incise, pubblicazione realizzata presso la Stamperia Imperiale di San Pietroburgo. Sono segnali dell’affezione verso la Città, ma anche della volontà che la Biblioteca civica divenisse luogo di documentazione del suo lavoro. Tale volontà venne seguita dal figlio Giulio, che nel 1846 donò alla Biblioteca i due tomi di Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi architetto di S. M. l’imperatore di Russia, pubblicati a Mantova nel 1843-1844, acconsentendo poi, nel 1870, all’acquisizione da parte del Comune di Bergamo, a prezzo alquanto agevolato, del primo nucleo di 535 disegni originali del padre, fra i quali alcuni piccoli album con vedute, testimoni della fase giovanile di una produzione grafica che continuò inesausta per tutta la vita del grande architetto.

Tale volontà venne seguita dal figlio Giulio, che nel 1846 donò alla Biblioteca i due tomi di Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi architetto di S. M. l’imperatore di Russia, pubblicati a Mantova nel 1843-1844, acconsentendo poi, nel 1870, all’acquisizione da parte del Comune di Bergamo, a prezzo alquanto agevolato, del primo nucleo di 535 disegni originali del padre, fra i quali alcuni piccoli album con vedute, testimoni della fase giovanile di una produzione grafica che continuò inesausta per tutta la vita del grande architetto. La raccolta di disegni conservata dalla Mai è attualmente ordinata in 18 album contrassegnati da lettere dell’alfabeto e sigle: gli album A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, frutto della vendita di Giulio Quarenghi; l’album O, ritrovato nel 1958 in una cassa sigillata durante la seconda guerra mondiale; l’album CV (Camozzi Vertova); l’album TAM (Tamassia); l’album Stampe e disegni su cui si trova la scritta «alcuni sono attribuiti a Giacomo Quarenghi»; il disegno n. 40, dell’album n. 28, che faceva parte della raccolta Bergamo illustrata.

La raccolta di disegni conservata dalla Mai è attualmente ordinata in 18 album contrassegnati da lettere dell’alfabeto e sigle: gli album A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, frutto della vendita di Giulio Quarenghi; l’album O, ritrovato nel 1958 in una cassa sigillata durante la seconda guerra mondiale; l’album CV (Camozzi Vertova); l’album TAM (Tamassia); l’album Stampe e disegni su cui si trova la scritta «alcuni sono attribuiti a Giacomo Quarenghi»; il disegno n. 40, dell’album n. 28, che faceva parte della raccolta Bergamo illustrata. Del periodo russo, ricchissimo di progetti, a riprova della grande versatilità di Quarenghi, impegnato in tipologie di edifici spesso molto diversi per funzione e dimensione, restano anche disegni per decorazioni di interni di palazzi imperiali o nobiliari; ma soprattutto colpisce la qualità pittorica di molte vedute non destinate specificamente al lavoro progettuale e persino di pura invenzione, in cui l’architetto manifesta la mai spenta passione per la pittura, il gusto raffinato e deciso, la competenza acquisita, anche nella veste di collezionista e di esperto consigliere della corte e dei nobili russi, nella scelta di opere e di artisti.

Del periodo russo, ricchissimo di progetti, a riprova della grande versatilità di Quarenghi, impegnato in tipologie di edifici spesso molto diversi per funzione e dimensione, restano anche disegni per decorazioni di interni di palazzi imperiali o nobiliari; ma soprattutto colpisce la qualità pittorica di molte vedute non destinate specificamente al lavoro progettuale e persino di pura invenzione, in cui l’architetto manifesta la mai spenta passione per la pittura, il gusto raffinato e deciso, la competenza acquisita, anche nella veste di collezionista e di esperto consigliere della corte e dei nobili russi, nella scelta di opere e di artisti.

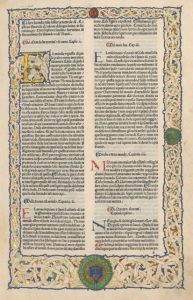

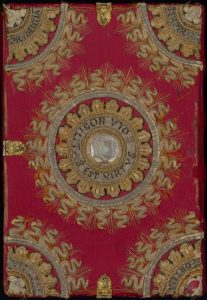

Il codice, molto prezioso e realizzato in pergamena di ottima qualità, appartenne sin dall’inizio al Comune di Bergamo: sulla legatura, coeva, in seta rossa con ricami in filo d’oro e d’argento, si trova infatti lo stemma della Città di Bergamo, entro sole raggiato, con l’iscrizione «Sola nobilitas est vertus» (solo la nobiltà è virtù) e agli angoli le scritte «Forteza, temperanza, iusticia, prudentia», le quattro virtù cardinali proprie del buon governo.

Il codice, molto prezioso e realizzato in pergamena di ottima qualità, appartenne sin dall’inizio al Comune di Bergamo: sulla legatura, coeva, in seta rossa con ricami in filo d’oro e d’argento, si trova infatti lo stemma della Città di Bergamo, entro sole raggiato, con l’iscrizione «Sola nobilitas est vertus» (solo la nobiltà è virtù) e agli angoli le scritte «Forteza, temperanza, iusticia, prudentia», le quattro virtù cardinali proprie del buon governo. Sul

Sul  Il volto di Bartolomeo è un ritratto di profilo, all’antica, in segno di nobilitazione, ma comunque di forte impronta realistica nel descrivere le rughe e i segni di un’età ormai matura. Forse ripreso dall’affresco ora nel Luogo Pio di Città Alta (1470-1475, proveniente dalla sagrestia vecchia dell’Incoronata di Martinengo), l’intenso ritratto miniato è di poco successivo.

Il volto di Bartolomeo è un ritratto di profilo, all’antica, in segno di nobilitazione, ma comunque di forte impronta realistica nel descrivere le rughe e i segni di un’età ormai matura. Forse ripreso dall’affresco ora nel Luogo Pio di Città Alta (1470-1475, proveniente dalla sagrestia vecchia dell’Incoronata di Martinengo), l’intenso ritratto miniato è di poco successivo. Si attribuisce la decorazione, che presenta inoltre, negli splendidi fregi delle altre pagine, influssi dell’arte padovana e ferrarese, a Giovan Pietro Birago, miniatore lombardo attivo per gli Sforza a Milano, che firma anche tre dei diciotto Corali del Duomo Vecchio di Brescia, realizzati negli stessi anni del nostro codice.

Si attribuisce la decorazione, che presenta inoltre, negli splendidi fregi delle altre pagine, influssi dell’arte padovana e ferrarese, a Giovan Pietro Birago, miniatore lombardo attivo per gli Sforza a Milano, che firma anche tre dei diciotto Corali del Duomo Vecchio di Brescia, realizzati negli stessi anni del nostro codice.

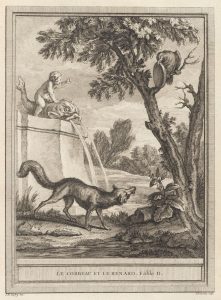

Jean de La Fontaine (Château-Thierry, 1621 – Parigi, 1695) venne eletto, nel 1683, accademico di Francia. Avverso a ogni codificazione del gusto e alla costrizione della fantasia, anticipò atteggiamenti che sarebbero stati propri dell’Illuminismo, partecipando ai salotti della noblesse d’esprit, dove frequentò letterati di spicco quali Racine, Molière e Madame de La Fayette. La redazione delle Favole, la più nota tra le sue opere, si estese su un lungo periodo: tra il 1668 e il 1694 La Fontaine compose ben 240 testi in versi che saranno pubblicati in tre raccolte. Nella prima di queste, scritta per il Delfino di Luigi XIV, affermò di rifarsi alla tradizione di Esopo, le cui invenzioni nascondono profonde verità, proponendo al lettore di riconoscersi nei dialoghi che gli animali intrattengono fra loro. In questa premessa si concentra lo spirito delle Fables: riprendendo sia la tradizione narrativa che fu già di Esopo e Fedro, Plutarco e Ovidio, sia la tradizione medievale francese di storie comiche e satiriche sui costumi sociali, dove i protagonisti che motteggiano vizi e virtù umane sono animali, La Fontaine trasforma il racconto e la sua morale da un semplice esercizio di retorica in un nuovo genere di poesia e di letteratura, in sintonia perfetta con lo spirito del classicismo che tende a far rivivere la saggezza degli Antichi.

Jean de La Fontaine (Château-Thierry, 1621 – Parigi, 1695) venne eletto, nel 1683, accademico di Francia. Avverso a ogni codificazione del gusto e alla costrizione della fantasia, anticipò atteggiamenti che sarebbero stati propri dell’Illuminismo, partecipando ai salotti della noblesse d’esprit, dove frequentò letterati di spicco quali Racine, Molière e Madame de La Fayette. La redazione delle Favole, la più nota tra le sue opere, si estese su un lungo periodo: tra il 1668 e il 1694 La Fontaine compose ben 240 testi in versi che saranno pubblicati in tre raccolte. Nella prima di queste, scritta per il Delfino di Luigi XIV, affermò di rifarsi alla tradizione di Esopo, le cui invenzioni nascondono profonde verità, proponendo al lettore di riconoscersi nei dialoghi che gli animali intrattengono fra loro. In questa premessa si concentra lo spirito delle Fables: riprendendo sia la tradizione narrativa che fu già di Esopo e Fedro, Plutarco e Ovidio, sia la tradizione medievale francese di storie comiche e satiriche sui costumi sociali, dove i protagonisti che motteggiano vizi e virtù umane sono animali, La Fontaine trasforma il racconto e la sua morale da un semplice esercizio di retorica in un nuovo genere di poesia e di letteratura, in sintonia perfetta con lo spirito del classicismo che tende a far rivivere la saggezza degli Antichi. La raccolta delle Favole è un capolavoro letterario che fin dalla prima pubblicazione, nel 1685, fu oggetto di splendide edizioni illustrate; tra gli artisti che si sono cimentati con quest’opera, o che ne hanno tratto ispirazione, si ricordano Gustave Doré, Marc Chagall e Salvador Dalì. Delle innumerevoli edizioni, questa delle Fables choisies stampate a Parigi in quattro tomi, è considerata la più bella: allestita nel grande formato in-folio e impressa su carta d’Olanda, che offre un lato morbido adatto ad accogliere la stampa del testo e un lato ruvido per le incisioni calcografiche, è impreziosita dai disegni di Jean-Baptiste Oudry, ritoccati da Charles-Nicolas Cochin e incisi da numerosi artisti. Oudry (Parigi, 1686 – Beauvais, 1755), pittore, incisore, disegnatore di porcellane e di cartoni d’arazzo, che si ammirano oggi nei castelli di Fontainebleau e di Compiègne, univa alla naturalezza del tocco una ricerca accurata del dettaglio; eccellente pittore di animali, seppe interpretare magistralmente le scene immaginate da La Fontaine e il suo canone compositivo (presentazione della scena e dei personaggi, dialogo fra i protagonisti, morale conclusiva del racconto): ne sono un chiaro esempio le favole

La raccolta delle Favole è un capolavoro letterario che fin dalla prima pubblicazione, nel 1685, fu oggetto di splendide edizioni illustrate; tra gli artisti che si sono cimentati con quest’opera, o che ne hanno tratto ispirazione, si ricordano Gustave Doré, Marc Chagall e Salvador Dalì. Delle innumerevoli edizioni, questa delle Fables choisies stampate a Parigi in quattro tomi, è considerata la più bella: allestita nel grande formato in-folio e impressa su carta d’Olanda, che offre un lato morbido adatto ad accogliere la stampa del testo e un lato ruvido per le incisioni calcografiche, è impreziosita dai disegni di Jean-Baptiste Oudry, ritoccati da Charles-Nicolas Cochin e incisi da numerosi artisti. Oudry (Parigi, 1686 – Beauvais, 1755), pittore, incisore, disegnatore di porcellane e di cartoni d’arazzo, che si ammirano oggi nei castelli di Fontainebleau e di Compiègne, univa alla naturalezza del tocco una ricerca accurata del dettaglio; eccellente pittore di animali, seppe interpretare magistralmente le scene immaginate da La Fontaine e il suo canone compositivo (presentazione della scena e dei personaggi, dialogo fra i protagonisti, morale conclusiva del racconto): ne sono un chiaro esempio le favole

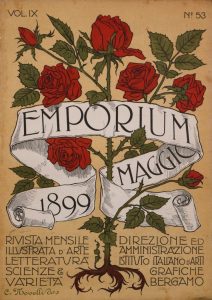

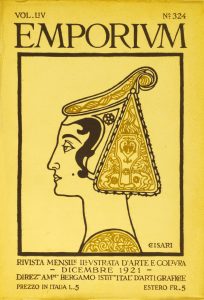

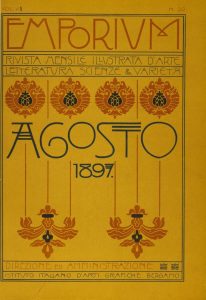

Emporium nacque nel 1895, lo stesso anno in cui si inaugurò la prima Biennale di Venezia, e vide le stampe fino al 1964. L’intento del progetto, molto innovativo per i tempi, venne espresso con chiarezza nel manifesto programmatico del dicembre 1894 dagli ideatori, Paolo Gaffuri, fondatore dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche, e Arcangelo Ghisleri: «Popolarizzare l’alta coltura, i risultati della scienza, il fior fiore delle arti, non solamente dell’Italia, ma di tutto il mondo civile; con notizie e monografie precise, brevi, succose, dovute a specialisti, e accompagnate sempre da illustrazioni, che siano documenti, presi dal vero e sui luoghi, riprodotti con sistemi ultimi dell’arte grafica più progredita; tale l’intento della nuova Rivista».

Emporium nacque nel 1895, lo stesso anno in cui si inaugurò la prima Biennale di Venezia, e vide le stampe fino al 1964. L’intento del progetto, molto innovativo per i tempi, venne espresso con chiarezza nel manifesto programmatico del dicembre 1894 dagli ideatori, Paolo Gaffuri, fondatore dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche, e Arcangelo Ghisleri: «Popolarizzare l’alta coltura, i risultati della scienza, il fior fiore delle arti, non solamente dell’Italia, ma di tutto il mondo civile; con notizie e monografie precise, brevi, succose, dovute a specialisti, e accompagnate sempre da illustrazioni, che siano documenti, presi dal vero e sui luoghi, riprodotti con sistemi ultimi dell’arte grafica più progredita; tale l’intento della nuova Rivista». Lo spirito della pubblicazione, che doveva essere «universale e bella, utile e attuale, italiana e cosmopolita, ben illustrata, rivolta a tutti, nello stesso tempo di lusso e popolare», è rappresentato anche da un’accurata scelta del titolo, preferito tra i molti proposti, in quanto breve e sonoro. Il programma venne rispettato e per 840 fascicoli mensili, suddivisi in 138 volumi semestrali, la rivista propose ai lettori, a livello specialistico, ma in forma divulgativa e piacevole, scritti su tematiche artistiche riguardanti movimenti e correnti, arte antica, arte contemporanea, architettura, musica, letteratura, cinema, arti decorative e applicate, pubblicizzazione di musei e mostre; si occupò di scoperte scientifiche, conquiste tecnologiche e industriali, attualità, moderne forme di vita sociale, moda; affrontò la divulgazione storica. Il tutto corredato da immagini di altissima qualità che si pongono in rapporto diretto con la scrittura, reso possibile da una ricerca all’avanguardia sul piano tecnico-tipografico, parte integrante dell’operazione culturale nel suo insieme.

Lo spirito della pubblicazione, che doveva essere «universale e bella, utile e attuale, italiana e cosmopolita, ben illustrata, rivolta a tutti, nello stesso tempo di lusso e popolare», è rappresentato anche da un’accurata scelta del titolo, preferito tra i molti proposti, in quanto breve e sonoro. Il programma venne rispettato e per 840 fascicoli mensili, suddivisi in 138 volumi semestrali, la rivista propose ai lettori, a livello specialistico, ma in forma divulgativa e piacevole, scritti su tematiche artistiche riguardanti movimenti e correnti, arte antica, arte contemporanea, architettura, musica, letteratura, cinema, arti decorative e applicate, pubblicizzazione di musei e mostre; si occupò di scoperte scientifiche, conquiste tecnologiche e industriali, attualità, moderne forme di vita sociale, moda; affrontò la divulgazione storica. Il tutto corredato da immagini di altissima qualità che si pongono in rapporto diretto con la scrittura, reso possibile da una ricerca all’avanguardia sul piano tecnico-tipografico, parte integrante dell’operazione culturale nel suo insieme. Lavoro preliminare e poi assiduo di Gaffuri fu la raccolta di riviste internazionali, alla ricerca continua di articoli da tradurre, cliché fotografici da acquisire, modelli di comunicazione inediti, in grado di ricavare spazi commerciali e culturali ancora inesplorati, che facessero da traino anche per il resto della produzione editoriale dell’Istituto, dedicata all’arte, alla cartografia, alle scienze.

Lavoro preliminare e poi assiduo di Gaffuri fu la raccolta di riviste internazionali, alla ricerca continua di articoli da tradurre, cliché fotografici da acquisire, modelli di comunicazione inediti, in grado di ricavare spazi commerciali e culturali ancora inesplorati, che facessero da traino anche per il resto della produzione editoriale dell’Istituto, dedicata all’arte, alla cartografia, alle scienze. L’attenzione dei fondatori per le arti contemporanee e per lo spirito modernista interdisciplinare, tipico dell’Art Nouveau, emerge dalle splendide copertine, che cambiano di mese in mese e riflettono il variare degli stili e del gusto. L’originalità della veste grafica complessiva di Emporium e la gravitazione intorno alla rivista di un folto gruppo di artisti e disegnatori operanti nel campo della cartellonistica e della grafica pubblicitaria, unitamente alla collaborazione di importanti studiosi e artisti italiani, connotano la rivista come uno dei prodotti editoriali più affascinanti e significativi del tempo.

L’attenzione dei fondatori per le arti contemporanee e per lo spirito modernista interdisciplinare, tipico dell’Art Nouveau, emerge dalle splendide copertine, che cambiano di mese in mese e riflettono il variare degli stili e del gusto. L’originalità della veste grafica complessiva di Emporium e la gravitazione intorno alla rivista di un folto gruppo di artisti e disegnatori operanti nel campo della cartellonistica e della grafica pubblicitaria, unitamente alla collaborazione di importanti studiosi e artisti italiani, connotano la rivista come uno dei prodotti editoriali più affascinanti e significativi del tempo.

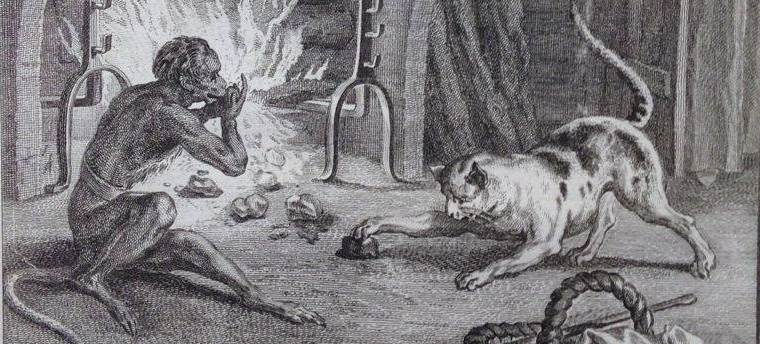

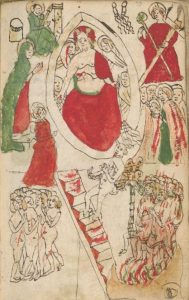

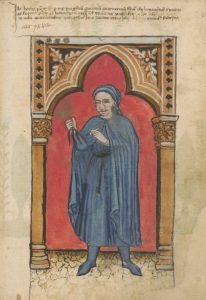

I disegni sono di stile popolaresco, delineati a grossi tratti di penna e colorati a macchie di acquarello rapide e talora imprecise; l’impostazione è molto libera in rapporto al testo e la composizione quasi dilettantesca. L’interesse del codice è comunque grande, proprio per il carattere popolare che traspare chiaramente non solo dai disegni, ma anche dai testi, in cui l’autore, probabilmente non identificabile con Antonio Suardi, «assume l’abito del cantastorie», coinvolgendo il lettore in «narrazioni colme di morti, demoni, angeli, stupefacenti martìri e miracoli meravigliosamente ingenui» (Luigi Chiodi, 1957). La lingua impiegata, in rima, è un volgare intriso di forme dialettali proprie dell’Italia settentrionale, testimone prezioso di una forma letteraria popolare, che doveva avere come scopo la recitazione o addirittura la drammatizzazione, come proverebbe l’invito ad ascoltare, spesso rivolto a un ipotetico pubblico, e come traspare anche dalle stesse illustrazioni, forse schemi per eventuali scenografie.

I disegni sono di stile popolaresco, delineati a grossi tratti di penna e colorati a macchie di acquarello rapide e talora imprecise; l’impostazione è molto libera in rapporto al testo e la composizione quasi dilettantesca. L’interesse del codice è comunque grande, proprio per il carattere popolare che traspare chiaramente non solo dai disegni, ma anche dai testi, in cui l’autore, probabilmente non identificabile con Antonio Suardi, «assume l’abito del cantastorie», coinvolgendo il lettore in «narrazioni colme di morti, demoni, angeli, stupefacenti martìri e miracoli meravigliosamente ingenui» (Luigi Chiodi, 1957). La lingua impiegata, in rima, è un volgare intriso di forme dialettali proprie dell’Italia settentrionale, testimone prezioso di una forma letteraria popolare, che doveva avere come scopo la recitazione o addirittura la drammatizzazione, come proverebbe l’invito ad ascoltare, spesso rivolto a un ipotetico pubblico, e come traspare anche dalle stesse illustrazioni, forse schemi per eventuali scenografie. Di particolare effetto sono i disegni sulla fine del mondo e il giudizio universale, ricchi di pathos e di carica visionaria, capaci di trascinare il lettore nello spettacolo terrificante della forza divina che stravolge l’ordine naturale; o anche le affollate scene della guerra di Granada, che traducono in un piacevole dialetto figurativo la lunga e nobile tradizione lombarda dei romanzi cavallereschi miniati per le corti.

Di particolare effetto sono i disegni sulla fine del mondo e il giudizio universale, ricchi di pathos e di carica visionaria, capaci di trascinare il lettore nello spettacolo terrificante della forza divina che stravolge l’ordine naturale; o anche le affollate scene della guerra di Granada, che traducono in un piacevole dialetto figurativo la lunga e nobile tradizione lombarda dei romanzi cavallereschi miniati per le corti.

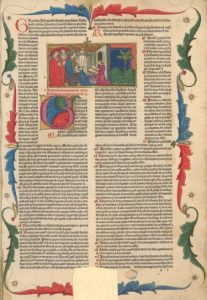

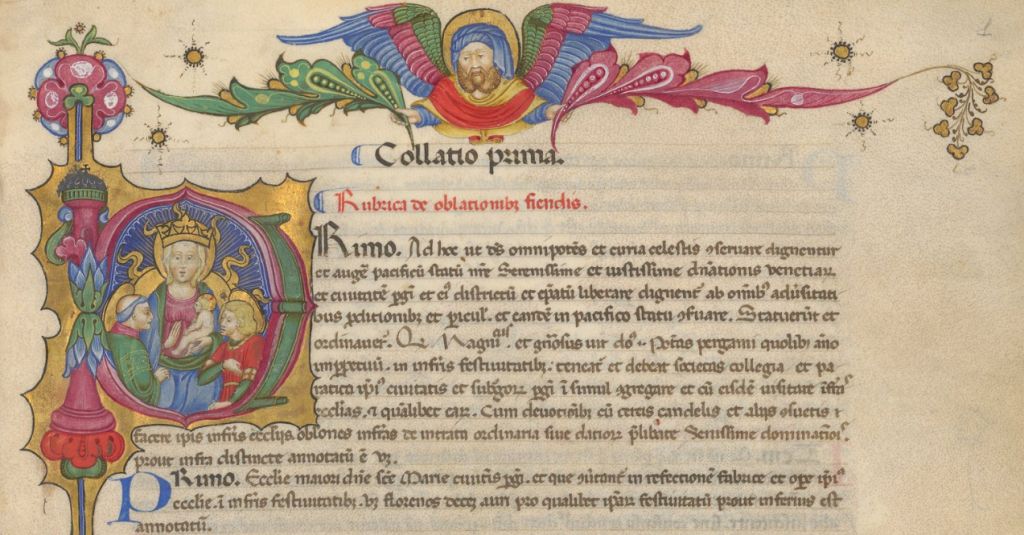

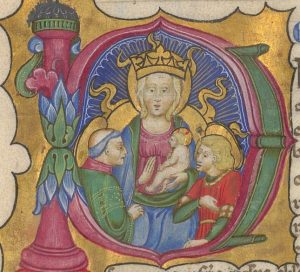

La Biblioteca conserva 47 esemplari di Statuti della Città di Bergamo dal 1248 al 1493. Nel 1856 il Consiglio comunale depositò presso la civica biblioteca, allora in Palazzo della Ragione, gli antichi statuti fino ad allora conservati nell’archivio municipale, i quali vennero riuniti nella Sala I, insieme ai testi giuridici. Il codice qui illustrato è appartenuto senza dubbio fin dall’origine al Comune di Bergamo, era disponibile alla consultazione e fu usato fino al 1491, quando si approntò un’edizione a stampa. Di questa destinazione pubblica il manoscritto porta tutte le caratteristiche di ufficialità, come il costante ripetersi dello stemma cittadino, in oro e vermiglio, all’inizio delle dieci Collationes, le serie di norme che regolavano la vita della Città, con relative sanzioni, sia sul piano pubblico che privato. Il testo reca poi la ratifica, sottoscritta dal notaio cancelliere, da parte dell’autorità emanante lo Statuto, il vicepodestà Andrea Leon, divenuto podestà nel 1454. Furono in seguito aggiunti documenti relativi alla donazione del Luogo Pio voluto da Bartolomeo Colleoni nel 1466, il Testamento di Colleoni (in Malpaga, il 26 ottobre 1475) e una copia della ducale di Giovanni Mocenigo ai rettori di Bergamo con la quale si prediligono le figlie dei soldati nell’assegnazione della dote elargita dal Pio Luogo Colleoni (1480).

La Biblioteca conserva 47 esemplari di Statuti della Città di Bergamo dal 1248 al 1493. Nel 1856 il Consiglio comunale depositò presso la civica biblioteca, allora in Palazzo della Ragione, gli antichi statuti fino ad allora conservati nell’archivio municipale, i quali vennero riuniti nella Sala I, insieme ai testi giuridici. Il codice qui illustrato è appartenuto senza dubbio fin dall’origine al Comune di Bergamo, era disponibile alla consultazione e fu usato fino al 1491, quando si approntò un’edizione a stampa. Di questa destinazione pubblica il manoscritto porta tutte le caratteristiche di ufficialità, come il costante ripetersi dello stemma cittadino, in oro e vermiglio, all’inizio delle dieci Collationes, le serie di norme che regolavano la vita della Città, con relative sanzioni, sia sul piano pubblico che privato. Il testo reca poi la ratifica, sottoscritta dal notaio cancelliere, da parte dell’autorità emanante lo Statuto, il vicepodestà Andrea Leon, divenuto podestà nel 1454. Furono in seguito aggiunti documenti relativi alla donazione del Luogo Pio voluto da Bartolomeo Colleoni nel 1466, il Testamento di Colleoni (in Malpaga, il 26 ottobre 1475) e una copia della ducale di Giovanni Mocenigo ai rettori di Bergamo con la quale si prediligono le figlie dei soldati nell’assegnazione della dote elargita dal Pio Luogo Colleoni (1480). La decorazione miniata si concentra al

La decorazione miniata si concentra al  Il miniatore è Jacopo da Balsemo, che qui offre la prima prova con data certa di una produzione vastissima, alla direzione di una bottega che fu attiva per mezzo secolo e fu legata alle principali istituzioni cittadine, in posizione che sembrerebbe ‘monopolistica’ (cfr. anche la serie dei Corali per Santa Maria Maggiore, iniziata proprio in questi anni). Formatosi probabilmente in ambito milanese nel quinto decennio del XV secolo, alla lezione appresa a Milano, in particolare dal Magister Vitae Imperatorum, il Balsemo rimarrà sostanzialmente fedele senza particolari evoluzioni stilistiche, ripetendo un apparato decorativo elegante, connotato dalle tipiche infiorescenze carnose, e da una narrazione pacata, talora corsiva, ma non priva di delicati accenti e comunque in grado di prestarsi in modo versatile alle più diverse occorrenze: libri liturgici, statuti (uno commissionatogli dal giureconsulto Antonio Bonghi intorno al 1480 e recante un bel ritratto del committente), cartografie.

Il miniatore è Jacopo da Balsemo, che qui offre la prima prova con data certa di una produzione vastissima, alla direzione di una bottega che fu attiva per mezzo secolo e fu legata alle principali istituzioni cittadine, in posizione che sembrerebbe ‘monopolistica’ (cfr. anche la serie dei Corali per Santa Maria Maggiore, iniziata proprio in questi anni). Formatosi probabilmente in ambito milanese nel quinto decennio del XV secolo, alla lezione appresa a Milano, in particolare dal Magister Vitae Imperatorum, il Balsemo rimarrà sostanzialmente fedele senza particolari evoluzioni stilistiche, ripetendo un apparato decorativo elegante, connotato dalle tipiche infiorescenze carnose, e da una narrazione pacata, talora corsiva, ma non priva di delicati accenti e comunque in grado di prestarsi in modo versatile alle più diverse occorrenze: libri liturgici, statuti (uno commissionatogli dal giureconsulto Antonio Bonghi intorno al 1480 e recante un bel ritratto del committente), cartografie.

L’illustratore del nostro codice si firma a

L’illustratore del nostro codice si firma a  La

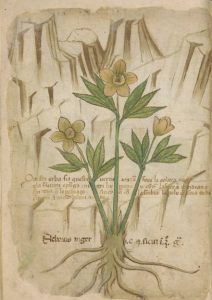

La  La seconda parte del codice riporta grandi disegni di 152 piante, raffigurate con maggiore o minore realismo a seconda della possibilità di una conoscenza diretta da parte del pittore. Si spiega così che le piante montane, come ad esempio la genestrela piçola (primula,

La seconda parte del codice riporta grandi disegni di 152 piante, raffigurate con maggiore o minore realismo a seconda della possibilità di una conoscenza diretta da parte del pittore. Si spiega così che le piante montane, come ad esempio la genestrela piçola (primula,  L’importanza per la storia della botanica e per la storia dell’arte dell’erbario conservato a Bergamo, come del coevo

L’importanza per la storia della botanica e per la storia dell’arte dell’erbario conservato a Bergamo, come del coevo