Si conclude con quest’ultima scheda il percorso avviato nel gennaio 2021 con l’iniziativa «… a riveder le stelle»: Dante negli esemplari della Biblioteca Civica Angelo Mai, mostra virtuale di alcune tra le centinaia di opere dantesche conservate dalla Biblioteca.

L’ultima puntata, che integra e completa la scheda pubblicata il 28 marzo, propone una carrellata di pubblicazioni recenti acquisite dalla Mai in quest’ultimo anno, ricco di iniziative editoriali che hanno accompagnato le celebrazioni per i settecento anni della morte del poeta.

Precedono le edizioni di opere dantesche, quindi i saggi in ordine alfabetico di autore o titolo. Alcuni volumi sono ancora in fase di catalogazione. Altri se ne aggiungeranno inevitabilmente nei prossimi mesi.

Con un arrivederci al 2065, quando verrà celebrato l’ottocentesimo della nascita, vi invitiamo a ripercorrere nel frattempo tutte le precedenti puntate pubblicate sul sito, nella speranza che il nostro impegno sia stato apprezzato.

-

-

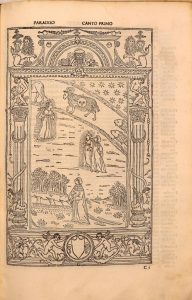

Dante Alighieri, Le terze rime di Dante. Lo ‘nferno e ‘l purgatorio e ‘l paradiso di Dante Alaghieri, Olschki, 2021 (in catalogazione)

È grazie ad Aldo Manuzio se l’esule Machiavelli può leggere Dante e Petrarca. Nel 1501, con Virgilio, viene inaugurata, la produzione dei ‘libretti da mano’ fino ad allora dedicato a testi di devozione. La Casa editrice Olschki ha deciso di riproporre il facsimile dell’edizione 1502 della Divina Commedia (chiamata nell’esemplare Le terze rime di Dante), basandosi sull’esemplare conservato presso la Biblioteca Classense che nel 1905 lo acquistò da Leo S. Olschki, insieme al resto della raccolta di Leo: allora sicuramente il repertorio più completo relativo all’opera di Dante.

-

-

Dante Alighieri, Le opere. Vol. 6: La Divina Commedia. Tomo 1: Inferno, Salerno, 2021 (in catalogazione)

Nella riconosciuta impossibilità di una edizione critica de La Divina Commedia, esclusa da 150 anni di tentativi falliti, la nuova edizione commentata che se ne propone nella NECOD assume a fondamento il testo che appare oggi il più affidabile, allestito da Giorgio Petrocchi (nel 1966-’68) come “testo base”, preparatorio di una ulteriore elaborazione, poi mancata. Su questo il curatore ha lavorato, operando un’attenta revisione nella linea delle acquisizioni della filologia e critica dantesca più avanzate. Criterio orientativo è stato un rigoroso cauto esercizio della interpretatio al servizio della constitutio textus, cioè un uso prudente della interpretazione e della critica comparativa nella selezione di quelle che potevano ritenersi lezioni originali, preferite alle alternative portate dalla tradizione.

Tale lavoro di revisione e approfondimento interpretativo del dettato, che ha portato a cogliere i valori più profondi, le accezioni, le implicazioni nascoste del messaggio poetico, ha consentito un cospicuo arricchimento del commento, che per la prima volta, superando lo schema della sequenza di chiose più o meno fitte, dense ed estese, illustrative di singoli versi o gruppi di versi, è concepito come “accompagnamento” del lettore in tutto lo svolgimento della narrazione poetica, sostenuto da una parafrasi continua del testo, con approfondimenti successivi di tutti i dati e i significati sottostanti.

Completano l’edizione vari Indici e strumenti di consultazione, tra i quali prezioso un Dizionario della ‘Divina Commedia’, con le funzioni quasi di una piccola “enciclopedia dantesca”.

-

-

Dante Alighieri, Le opere. Vol. 7: Opere di dubbia attribuzione e altri documenti danteschi. Tomo 2: opere già attribuite a Dante e altri documenti danteschi, Salerno, 2020 (P 2 114.7/2)

Il volume raccoglie testimonianze poetiche dell’interesse per la figura e l’opera di Dante fra i lettori dal Tre al Cinquecento. Si tratta di documenti di grande richiamo per il lettore e lo studioso, fino ad oggi di difficile consultazione, ora resi disponibili in un unico volume. Le prime due sezioni raccolgono una serie di testi poetici a lungo attribuiti a Dante e che, una volta dimostrati non autentici dagli studiosi moderni, non sono più stati reperibili. Le introduzioni e i commenti dei curatori illustrano i motivi per cui poeti, lettori-copisti e editori del passato li avevano invece letti, ricopiati o pubblicati come opere dantesche. La terza e la quarta sezione raccolgono, rispettivamente in latino e in volgare, i componimenti in versi sulla morte di Dante nel 1321, o che, per tutto il Tre e il Quattrocento, sono tornati a elogiare Dante e la sua opera. Chiude, come quinta sezione, una nuova edizione, con traduzione, della famosa Epistola di frate Ilaro, un misterioso documento, noto solo grazie a Boccaccio, che testimonierebbe della primissima circolazione dell’Inferno e dell’originaria intenzione, da parte di Dante, di scrivere un “poema paradisiaco” in latino invece del poema volgare che poi ha scritto..

-

-

Dante Alighieri, Paradiso, Mondadori, 2021 (in catalogazione)

Con il Paradiso si chiude nell’anniversario dei 700 anni dalla nascita di Dante questo progetto di rilettura e illustrazione della Divina Commedia a cura di Franco Nembrini, Gabriele Dell’Otto e Alessandro D’Avenia (che firma la prefazione).

Franco Nembrini nasce a Trescore Balneario (BG) nel 1955. Durante gli studi universitari inizia a insegnare religione, nel 1982 si laurea e diventa insegnante di letteratura nelle scuole superiori. Dopo aver lasciato La Traccia, la scuola partitaria che ha fondato insieme ad un gruppo di genitori nel 1984, oggi gira il mondo a parlare a chiunque lo inviti di Dante, educazione e delle altre sue passioni letterarie. Tutti i suoi libri (Dante poeta del desiderio, 3 voll. Itacalibri 2011-2013; Di padre in figlio, Ares 2011; Miguel Manara, Centocanti 2014; In cammino con Dante, Garzanti 2017) hanno origine da questi mille incontri, e negli ultimi anni dalla fortunata collaborazione con Tv2000.

Gabriele Dell’Otto (Roma 1973) è considerato uno dei più importanti disegnatori di fumetti del mondo. Stabile la sua collaborazione con Marvel e DC, ha disegnato tavole e copertine con tutti i più noti supereroi, da Batman a Spiderman. Al Lucca Comics ogni anno migliaia di fan si affollano al suo stand per avere una sua tavola autografata.

-

-

Roberto Antonelli, Dante poeta-giudice del mondo terreno, Viella, 2021 (G.2.26577)

Il libro propone di leggere la Commedia come un gigantesco teatro della memoria e del mondo, costruito su fitte relazioni intertestuali: memoria delle molteplici manifestazioni, meravigliose e tragiche, dell’animo umano. Per questo il poema è anche e innanzitutto una gigantesca macchina elaboratrice di giudizi sui comportamenti e le emozioni degli esseri umani. Implica quindi una riflessione complessiva e appassionata sulla giustizia: un’esigenza destinata a perpetuo inappagamento e dunque eternamente riproponibile. La giustizia divina e quella umana sono rappresentate attraverso la soggettività dirompente di Dante in quanto Autore e in quanto Personaggio: due aspetti solo talvolta sovrapponibili che producono continue occasioni di drammatizzazione, di dubbio e di conflitto, nelle quali il lettore – di fatto il terzo protagonista della Commedia – è costantemente chiamato a confrontarsi e interagire, ancora oggi.

-

-

Roberto Balzani, Il mistero delle ossa di Dante. Romanzo, Minerva, 2021 (G.2.26787)

Il 27 maggio 1865, a pochi giorni dalle feste fiorentine per il sesto centenario della nascita di Dante, in occasione della risistemazione dell’area intorno alla tomba, Ravenna è teatro di una scoperta incredibile: una cassetta di legno, risalente al Seicento e contenente le ossa dell’Altissimo Poeta, è recuperata all’interno di un vecchio muro, poco distante dal sepolcro. I resti vengono solennemente esposti per pochi giorni meno di un mese dopo, nel corso di una cerimonia fastosa, dentro un’urna di cristallo, composti a formare lo scheletro dell’uomo più importante nella storia d’Italia. Otto anni più tardi, un archivista propone al Sindaco, che è ancora quello in carica nel 1865, di recuperare i documenti d’archivio relativi alla meravigliosa scoperta; e si accorge che qualcosa non quadra. Perché le ossa erano venute alla luce proprio in quel momento? Perché il primo cittadino si era comportato come un mago, facendole apparire e poi scomparire, al cospetto dell’intera cittadinanza? Che cosa aveva avuto in mente davvero? Passa altro tempo e, nel 1890, in occasione del giubileo del ritrovamento dei resti di Dante, un altro personaggio, un intellettuale rabdomante, indica ai ravennati e al Paese come le ossa fossero state trafugate la prima volta, probabilmente nel Rinascimento. Ancora un evento sorprendente che precede di nuovo una grande festa cittadina, quasi identica a quella originale di venticinque anni prima. L’archivista, che non ha smesso di cercare il senso di queste rivelazioni a orologeria, continua la sua ricerca. Qual è il vero mistero delle ossa di Dante? Che cosa lega personaggi e ambienti molto diversi fra loro, ma tutti intenti a scavare in un passato intessuto di oblio e di memoria, di racconti e di menzogna? Intorno ai resti umani più preziosi d’Italia, si dipana una lotta simbolica in realtà tutta contemporanea, che accompagna archivista e lettore fino alla conclusione di una lunga indagine personale.

-

-

Elisa Brilli, Giuliano Milani, Vite nuove. Biografia e autobiografia di Dante, Carocci, 2021 (G.2.26671)

Scrivere una biografia di Dante è una sfida che molti hanno già affrontato. Mentre i documenti d’archivio relativi alla sua vita sono pochi e spesso di difficile interpretazione, la sua produzione letteraria contiene così tante informazioni di carattere personale che si potrebbe essere tentati di leggerla come un’autobiografia. Sarebbe tuttavia fuori luogo farlo. In un’originale inchiesta a quattro mani, in cui documenti e opere sono esaminati distintamente ma posti in costante dialogo, Elisa Brilli e Giuliano Milani ricostruiscono l’itinerario di un uomo che ha assistito ai grandi sconvolgimenti del suo tempo, attraversando contesti politici e culturali diversi ma interconnessi (comunale, signorile, imperiale), e insieme quello di un autore che ha tentato a più riprese di dare un senso alla sua vita attraverso la scrittura, inventando nuove forme di racconto di sé dai contenuti sempre mutevoli.

-

-

Marco Bussagli, Dante e le arti, Giunti, 2021 (OP.1.6987)

Occuparsi di Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321) significa, potenzialmente, mettere mano all’intero corpo dei saperi medievali; spaziare fra lingua, letteratura, teologia, storia e scienza; confrontarsi – sul piano artistico – con opere e artisti che vanno dal Trecento alla contemporaneità. Una mole enorme di materiali che in vario modo popoleranno mostre, eventi, pubblicazioni in questo 2021 che vede celebrare a livello mondiale il settimo centenario di un poeta che è stato un vero crocevia culturale. In particolare, la sua Divina commedia è debitrice nei confronti della tradizione iconografica precedente la sua realizzazione (non solo di arte occidentale), e a sua volta ha influenzato o ispirato artisti di ogni epoca. Ci troviamo così di fronte a un percorso che va dai mosaicisti del battistero fiorentino a Giotto, da miniatori come Oderisi da Gubbio a Pietro Cavallini fino a Botticelli, Michelangelo, Blake, Dalí e oltre.

-

-

Alberto Casadei, Dante oltre l’allegoria, Longo, 2021 (G.2.26555)

In questo volume l’autore propone gli ultimi risultati delle sue ricerche dantesche, che hanno mirato sin dal 2009 a scandagliare specifici punti critici e questioni testuali, per arrivare a proporre interpretazioni complessive su basi verificate.

-

-

Fulvio Conti, Il Sommo italiano. Dante e l’identità della nazione, Carocci, 2021 (G.2.26556)

Il precursore dell’unità italiana, simbolo principe dell’identità nazionale, amato dai patrioti romantici e dai fascisti. Il ghibellino fustigatore della Chiesa, bandiera dell’Italia laica. Ma anche il Dante guelfo capace di incarnare l’idea di una cattolicità trionfante. Infine, il Dante pop del cinema, della pubblicità, dei fumetti, icona polisemica del nostro tempo, punto di riferimento incredibilmente attrattivo anche nell’età di internet e della globalizzazione. Le declinazioni che il mito di Dante ha avuto dal Settecento a oggi ci aiutano a capire qual è stata l’evoluzione del sentimento patriottico. Il poeta ha incarnato la passionalità e la forte contrapposizione politica che caratterizzano la storia del nostro paese nel lungo periodo. Dante ha unito, ma al tempo stesso ha diviso. In ogni caso, mai ha lasciato indifferenti le molte anime della nazione.

-

-

Giorgio Cosmacini, Dante e l’arte medica, Pantarei, 2021 (in catalogazione)

Dante è l’ultimo poeta medievale, il grande campione di un Medioevo in declino, ed è il primo poeta della modernità, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche per come sa usare i vari aspetti della scienza e della cultura del suo tempo radunandoli al servizio del suo insegnamento morale. In Firenze, egli è ascritto, nominalmente, alla Corporazione dei medici. È un “sapiens de medicina”, pur non avendola studiata, né professata, e di medicina e medici parlano diffusamente le tre Cantiche della Divina Commedia. Il volume presenta appunto una ricognizione del testo della Commedia con riferimenti al campo medico-sanitario e individua passi salienti della “sapienza medica” di Dante. Un punto di vista sicuramente originale all’interno della copiosa produzione editoriale occasionata dalla ricorrenza settecentenaria della sua morte.

-

-

Alfredo Cottignoli, «La Bibbia degli italiani». Dante e la Commedia dal Trecento a oggi, Giorgio Pozzi Editore, 2021 (in catalogazione)

Ripartito in venti capitoli intimamente coesi, il volume è frutto di una ventennale ricerca e mira ad attestare, tramite alcuni momenti esemplari della fortuna critica di Dante e del suo poema, la precoce nascita, sin dal Trecento (grazie al suo primo biografo e pubblico lettore, Giovanni Boccaccio, e al geniale magister romagnolo, Benvenuto da Imola), di un mito nazionale come quello dantesco. Esso poggia soprattutto su un’idea forte, che è quella dell’attualità del culto risorgimentale di Dante, non solo come padre della nostra lingua, ma anche come profeta della nazione italiana, un culto che il nostro irredentismo ha trasformato, tra Otto e Novecento, in uno straordinario mito identitario, in cui ancor oggi si riconosce l’intero Paese. Di qui il titolo del volume (La Bibbia degli Italiani), che si richiama a una felice definizione militante della Commedia di Anton Giulio Barrili (poi riecheggiata anche da un giovane Cesare Battisti), che additava nel poema il «libro dell’alleanza», ovvero il simbolo dell’unità nazionale.

-

-

Benedetto Croce, La poesia di Dante, Bibliopolis, 2021 (in catalogazione)

«Nel 2021 sarà celebrato il settimo centenario della morte di Dante, ma ricorrono anche i cento anni della prima edizione di questo importante libro di Croce. Vogliamo ricordare questa ricorrenza con le parole finali del discorso (che riproponiamo in appendice nel libro) con cui Croce, allora Ministro della Pubblica istruzione, inaugurò l’anno del sesto centenario della morte di Dante: il più alto e vero modo di onorare Dante è anche il più semplice: leggerlo e rileggerlo, cantarlo e ricantarlo, tra noi e noi, per la nostra letizia, per il nostro spirituale elevamento, per quell’interiore educazione che ci tocca fare e rifare e restaurare ogni giorno, se vogliamo “seguir virtute e conoscenza”, se vogliamo vivere non da bruti, ma da uomini.» Con una nota al testo di Gennaro Sasso.

-

-

Dante e la cultura fiorentina. Bono Giamboni, Brunetto Latini e la formazione intellettuale dei laici, a cura di Zygmunt G. Barański, Theodore J. Cachey jr., Luca Lombardo, Salerno, 2019 (in catalogazione)

Brunetto Latini e Bono Giamboni rivestono un’importanza cruciale nella fioritura della cultura letteraria fiorentina in lingua volgare durante la seconda metà del Duecento: fondamentale risulta infatti il loro apporto alla costruzione di quel paradigma retorico, filosofico e civile che avrebbe delineato l’orizzonte intellettuale laico e borghese entro cui si dispiegherà la prima formazione del giovane Dante. Il volume – frutto del lavoro congiunto di illustri studiosi italiani e stranieri – esplora e approfondisce proprio le traiettorie di questa circolazione del sapere in volgare nella Firenze di fine Duecento, allo scopo di ricostruire il milieu intellettuale del periodo e di indagarne il rapporto con Dante prima dell’esilio del 1302.

-

-

Amedeo De Vincentiis, «L’Ytalia» di Dante e dei fiorentini scellerati. Un caso di comunicazione politica nel Trecento, Viella, 2021 (in catalogazione)

Dante discusse in molte occasioni la situazione politica dell’Italia del suo tempo. Solo una volta, però, si rivolse direttamente ai fiorentini, con una lettera pubblica in latino datata al marzo del 1311, quando l’imperatore Enrico VII era in viaggio verso Roma per esservi incoronato. Il libro ricostruisce lo spazio politico della penisola nei primi anni del Trecento, a partire dal messaggio che l’esule Alighieri rivolse ai suoi concittadini scellerati. In questo caso l’Ytalia messa in questione non fu una creazione poetica a posteriori, ma una esortazione concreta ad agire subito per il bene comune.

-

-

Teodoro Forcellini, Fonti teologiche francescane della Commedia di Dante, Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2018 (in catalogazione)

Sulla base di un approfondito confronto fra gli autori francescani presumibilmente meglio conosciuti da Dante Alighieri, il volume indaga il significato del canto XI del Paradiso e degli altri luoghi della Commedia in cui si stabilisce una relazione con san Francesco. Con attenzione agli aspetti teologici, mistici ed escatologici della poesia dantesca, nei primi capitoli si arricchisce la comprensione della figura allegorica delle nozze con Madonna Povertà, mostrandone il legame profondo con l’evento della stimmatizzazione e, di conseguenza, chiarendo come nella Commedia rappresenti l’emblema della perfetta contemplazione di Dio, il simbolo di sapienza attorno a cui è disegnata la cornice del cielo del sole. Gli altri capitoli sono dedicati ai canti di Ulisse e Guido da Montefeltro, interpretati come figure in negativo dello stesso san Francesco, e al canto XI del Purgatorio, di cui si mette in evidenza la stretta unità tematica con Paradiso XI. Nella sezione di appendice è riportato il lavoro preparatorio all’esegesi dantesca: un’ampia analisi del modello mistico del raptus Pauli in rapporto alla stimmatizzazione nella Legenda maior e in altri importanti testi francescani precedenti alla Commedia.

-

-

Marco Grimaldi, Filologia dantesca. Un’introduzione, Carocci, 2021 (G.2.26801)

La filologia è indispensabile per leggere e capire Dante. Ma conoscere i problemi filologici posti da opere come la Commedia, la Vita nova o il De vulgari eloquentia è utile anche per scoprire che cos’è la critica del testo, poiché lo studio del modo in cui quei problemi sono stati affrontati nel corso del tempo dai vari editori consente di ripercorrere tutte le principali questioni metodologiche della filologia moderna applicata a testi latini e volgari. Ed è utile anche per comprendere perché è importante la storia della tradizione: la circolazione manoscritta e a stampa del corpus dantesco (e in particolare della Commedia e delle Rime) costituisce infatti un capitolo fondamentale di storia culturale tra Medioevo ed Età moderna. Il volume esamina complessivamente la tradizione delle opere dantesche, affiancando alla trattazione puntuale dei problemi filologici relativi ai singoli testi la ricostruzione del contesto storico e culturale.

-

-

Inferno, a cura di Jean Clair e Laura Bossi, Electa, Scuderie del Quirinale, 2021 (G.4.6380)

Pubblicato in occasione della mostra omonima (Roma, Scuderie del Quirinale, 15 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022) il catalogo rende omaggio alla cantica più significativa della Divina Commedia, celebrando l’universo infernale e raccontando l’importanza della sua fortuna iconografica, dal Medioevo fino ai giorni nostri. L’Inferno è esplorato, di capitolo in capitolo, come luogo di penitenza eterna e metafora della sofferenza e dell’alienazione umana – affrontando temi come il male, la morte, il Giudizio, l’inferno in terra declinato negli ‘umani inferni’ di guerra e prigione, follia e sterminio, e alienazione – senza dimenticarne l’efficacia come ‘percorso spirituale’ che può portare a una rinascita. La sinistra bellezza delle opere medievali, con la loro iconografia strutturata e orrifica, le meravigliose visioni del Rinascimento, il tormento delle tele romantiche e le interpretazioni psicoanalitiche del Novecento creano un emozionante viaggio visivo che sorprende il lettore per gli accostamenti inediti e le singolari riscoperte, volte a dare forma concreta a quella che Dante definì una «mirabile visione». Peculiarità del catalogo, che ospita i contributi di importanti studiosi, è la presenza di una selezionata antologia di brevi estratti d’autore, fra cui Charles Baudelaire, Italo Calvino, Fëdor Dostoevskij, Victor Hugo, James Joyce, Giacomo Leopardi e tanti altri che hanno affrontato il tema dell’Inferno da una prospettiva letteraria. Nel volume sono riprodotte a colori le 235 opere in mostra. Accanto alle antiche e preziosissime pagine miniate, spiccano le opere di Botticelli, Jan Brueghel, Beato Angelico, Cézanne, Redon, Rodin, Delacroix, Goya, von Stuck fino ad arrivare a Richter, Kiefer, Barceló e molti altri.

-

-

Giorgio Inglese, Scritti su Dante, Carocci, 2021 (G.2.26810)

Nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il volume raccoglie letture, saggi e interventi diversi che Giorgio Inglese ha scritto tra il 2000 e il 2019, in parallelo e in approfondimento del lavoro per il commento in tre volumi della Commedia (Carocci, 2016) e per la nuova edizione nazionale del poema (in corso di stampa). I contributi proposti approfondiscono lo studio di personaggi e temi capitali – come Francesca, Ulisse, Ugolino, la dottrina dell’Impero, il destino dei non credenti – e discutono di importanti figure della critica dantesca, quali Benedetto Croce, Natalino Sapegno, Gianfranco Contini, Antonino Pagliaro, Ovidio Capitani, Gilmo Arnaldi.

-

-

Cornelia Klettke, Dante visualizzato. Dante e Botticelli, Franco Cesati, 2021 (G.2.26817)

In una serie di studi dedicati a singoli disegni di Botticelli si esplora la questione della corrispondenza tra testo e immagine come pure la prossimità dell’illustrazione al dettato poetico. Nei diversi orientamenti e punti di vista dei ricercatori coinvolti (studiosi di letteratura, storici dell’arte, codicologi) rientrano, oltre al confronto dei disegni con i commentari alla Commedia di Dante, la ricerca delle fonti iconografiche che l’artista poteva trovare nella miniatura medievale e la comparazione dei disegni con i dipinti e altre opere botticelliane. Inoltre, un campo di ricerca del tutto nuovo si apre grazie all’ingrandimento digitale di dettagli delle immagini, che permette di visualizzare il linguaggio non verbale delle figure rappresentate. Sulla base di questi dettagliati riscontri è possibile constatare alcuni scarti tra testo e immagine e rintracciare spunti che conducono a un’idea generale e indipendente portata avanti dall’artista, che si estende sul testo in forma di impronte pittoriche stereotipate.

-

-

Peter Kuon, Sulle spalle di Gerione. Riscritture novecentesche della Commedia, Carocci, 2021 (G.2.27041)

Perché non chiedere a Joyce e Beckett, Borges e Cortázar, Primo Levi e Peter Weiss, Camus e Solženicyn, Fellini e Celati quanto conta, a settecento anni dalla sua morte, Dante Alighieri nel nostro mondo? Alcuni tra i maggiori autori del Novecento – e oltre – si sono ispirati al poema sacro per riflettere sui grandi temi dell’aldiquà: il senso della vita, la responsabilità individuale, i limiti dell’umano, ma anche l’ascesa all’assoluto, la ricerca della libertà e l’amore a misura d’uomo. Nei loro testi l’irraggiungibile Beatrice scende dalla rosa celeste per incarnarsi in moglie sensuale, amante traditrice, ballerina, hostess, financo prostituta, mentre i Dante moderni errano per inferni contemporanei raramente illuminati da qualche raggio purgatoriale o paradisiaco, sempre in cerca di un momento di verità in cambio di una redenzione illusoria. Sulle spalle di Gerione propone un affascinante percorso per le riscritture serie – e, a volte, beffarde – della Commedia nei secoli XX e XXI.

-

-

Gianfranco Lotti, Come insultava Dante. Voci buffe, insolenti, innovative nella Divina Commedia, Il melangolo, 2021 (G.1.17227)

Bastardo, bordello, ceffo, cesso, merdoso, puttaneggiare, ruffiano, sozzo, verme… parole azzardate? volgari? disdicevoli? sconce? Sapete che cosa sono la strozza e la ventraia? Qual è la parte anatomica dove si trulla? A queste, e ad altre decine di curiosità, risponde il dizionario storico etimologico di insolenze, bizzarrie, voci buffe, scherzose e innovative che Dante, per conferire incisivo vigore agli argomenti trattati, non disdegnò di utilizzare, o di inventare, nella sua Commedia. Analizzati con precisione filologica e spiegati con chiarezza discorsiva, i termini danteschi più buffi, estrosi, ironici, osceni, spiazzanti o innovativi, rivivono in questo volumetto in tutta la loro smagliante originalità. Un omaggio a quel Dante simpaticamente insolito, quasi mai affrontato o approfondito a scuola.

-

-

Osip Mandel’štam, Conversazione su Dante, Adelphi, 2021 (G.1.17308)

Nel 1933 Osip Mandel’stam, poeta in disgrazia, «emigrato interno» in procinto di diventare carne da lager, «arde di Dante», e studia l’italiano servendosi della Divina Commedia. In Crimea durante la primavera scrive Conversazione su Dante, ma quando tenta di pubblicarlo incontra una serie di rifiuti. Di certo il saggio non ha nulla a che vedere con il realismo socialista, né corrisponde al canone degli studi danteschi. Affrancando il «sommo poeta» italiano da secoli di retorica scolastica, Mandel’stam ragiona su ciò che presiede alla nascita della sua poesia: in primo luogo, la metamorfosi. Tutto, nella Commedia, è in movimento, e per il vero lettore, «esecutore creativo», leggere Dante significa rifiutarsi di restare incatenati a un presente che a sua volta è saldamente ancorato al passato: «Pronunciando la parola “sole” compiamo un lunghissimo viaggio al quale siamo talmente abituati che ormai viaggiamo dormendo. La poesia… ci sveglia di soprassalto a metà parola – parola che ci sembra molto più lunga di quanto credessimo -, e in quel momento ricordiamo che parlare è sempre essere in cammino». Unico poiché sembra comprendere tutti i linguaggi, quello di Dante evoca il mondo con irripetibile potenza, e la Conversazione di Mandel’stam, tripudio di luminose intuizioni, costrutti arditi e metafore inusitate (biologiche, musicali, meteorologiche, tessili), in una prosa continuamente attraversata da squarci di poesia, scorge e mette in luce i tratti più moderni, addirittura sperimentali, del suo poetare.

-

-

Lorenzo Montemagno Ciseri, Cerbero e gli altri. I mostri nella Divina Commedia, Carocci, 2021 (G.2.26684)

La strada per l’Inferno, si sa, è lastricata di mostri. E quelli che popolano le prime due cantiche della Commedia sono ben più di semplici comparse scritturate per suscitare paura e meraviglia nel lettore. Al contrario, sono le colonne portanti di una storia che ha definitivamente fissato la concezione dei mondi ultraterreni, specie dell’Inferno, da 700 anni a questa parte. Ma la narrazione dell’aldilà e dei suoi mostruosi abitatori parte da molto più lontano, è antica come l’uomo. Superando ogni barriera spazio-temporale, queste creature del buio e Dante, l’artefice del loro rinnovato splendore, arrivano con straordinaria freschezza simbolica, forza evocativa e agilità narrativa ai giorni nostri. Alcuni sono persino diventati celebrità, cui la cultura pop ha dato nuova linfa vitale. Si sono impadroniti di ogni ambito della comunicazione, dalla letteratura alla pubblicità, dal cinema ai videogiochi, dai fumetti alla televisione. Tutto si tiene, e tutto ci parla di loro.

-

-

La musica e Dante. Percorsi sonori intorno al sommo poeta, a cura di Stefano A. E. Leoni, Volontè & Co, 2021 (in catalogazione)

Il settimo centenario della morte di Dante Alighieri diventa un pretesto per riunire una serie di studiosi di respiro internazionale che propongono, nei loro saggi, letture interessanti quanto originali del tema “La musica e Dante”. Da puntuali analisi testuali a interpretazioni comparatistiche, da contestualizzazioni che mettono in campo storia delle idee, storia della scienza, letteratura, musicologia a proiezioni verso la contemporaneità del “suono” della Commedia superando l’ottica del volume accademico e proponendo un testo fruibile ma non scontato.

-

-

Oltre la Commedia. Dante e il canone antico della lirica (1450-1600), a cura di Laura Banella e Franco Tomasi, Carocci, 2020 (Tass.2.189)

Il libro indaga la lettura, la circolazione, il riuso delle opere liriche di Dante – le rime e la Vita nuova, insieme al Convivio – tra la seconda metà del XV e il XVI secolo, tra Lorenzo il Magnifico e Torquato Tasso. Gli studi sulla ricezione di Dante tra Medioevo e prima età moderna si sono concentrati sulla Commedia, sulla tradizione dei commenti, sulle sue edizioni e illustrazioni. Tuttavia anche il Dante autore lirico entra a pieno titolo nella discussione letteraria e culturale al passaggio tra Quattrocento e Cinquecento, quando Petrarca sembra assurgere progressivamente a unico modello e la poesia lirica non solo è considerata, con l’epica, il più illustre tra i generi, ma altresì quello a cui si riconducono i migliori esempi di scrittura, perché in essa si raggiunge l’eccellenza dello stile. Seguendo le fortune del Dante rimatore e la sua influenza, il volume esamina sia i libri circolanti all’epoca e il modo in cui stampe e manoscritti sono stati annotati e utilizzati nel Rinascimento, sia la coeva produzione poetica e la sua integrazione, anche materiale, con i modelli del passato e in particolare con Dante.

-

-

Carlo Ossola, Personaggi della Divina Commedia, Marsilio, 2021 (in catalogazione)

Un meditato viaggio fra le voci che compongono la Divina Commedia, un percorso alla scoperta della «materia umana» di cui è fatto il capolavoro del più grande poeta di tutti i tempi. Da un insigne interprete di Dante, una galleria di ritratti che parla al lettore d’oggi, svelando in ciascun personaggio un racconto unico e universale. «I personaggi qui convocati non parlano dal tempo, ma urgono al nostro presente: non solo perché molti di essi rivivono nelle riscritture di autori contemporanei la cui voce prolunga in eco quella di Dante, ma soprattutto in quanto Dante li presenta “in futurum”, già volti a un destino ulteriore, che più altamente li disvelerà “a la futura gente”». «La memorabilità dei personaggi danteschi non è tanto fornita dal loro rilievo storico o mitologico, quanto dal loro apparire in uno sguardo, in una parola, in un moto che appartiene, come ha osservato Borges, al sempre». Dante, nel poema che più di tutti ha plasmato la nostra identità nazionale, culturale e linguistica, costruisce un sistema di personaggi eterni, un coro di voci universali che nei secoli si è fatto autonomo, generando nuove riletture e mitologie. Attraverso ventisette ritratti storici, letterari e filosofici, Carlo Ossola isola quei personaggi senza i quali «il poema non sarebbe un teatro di grandi passioni redente» e presenta al lettore una galleria in cui sfilano le tre guide, Virgilio, Beatrice e san Bernardo, ma anche i puri e i dannati, poeti e padri della Chiesa, figure bibliche come Davide e Raab e storiche come Bonconte da Montefeltro. In questo variegato ventaglio compare lo stesso Dante che, autore e personaggio insieme, completa il repertorio offerto dal volume. Un contributo fondamentale che forma, con l’Introduzione alla Divina Commedia a opera dello stesso Carlo Ossola e il commento al poema da lui curato, un imprescindibile trittico dedicato al padre della letteratura italiana.

-

-

Lino Pertile, Dante popolare, Longo, 2021 (G.2.26582)

Dante non è mai stato più lodato e ammirato di oggi, mai più chiosato e recitato in pubblico e in privato, riciclato in ogni forma, tradotto in ogni lingua. Che cos’ha il poeta che lo rende così universalmente irresistibile? Dante popolare cerca di rispondere a questa domanda a partire non dal lato dell’utenza, ma da quello del testo stesso della Commedia. Mentre la critica contemporanea tende a fare del grande poema un libro su altri libri e su se stesso come libro, questo volume si propone di orientare l’attenzione su aspetti meno astratti della Commedia, legati alla «dimensione collettiva dei fenomeni culturali», alle esperienze della vita quotidiana del suo autore, al suo essere uomo del suo tempo, capace in misura somma di captare, assimilare, metabolizzare la cultura ‘bassa’ con la stessa serietà con cui assorbe quella ‘alta’. Il Dante qui proposto non disdegna fonti modestissime, più prossime al sapere popolare che a quello universitario, e la sua Commedia è principalmente un libro sulla vita, che esplora e mette a nudo i segreti meccanismi del comportamento umano, dai più sordidi ai più sublimi; libro che, premiando i buoni e punendo i cattivi, appaga e convalida il naturale desiderio di giustizia dei suoi lettori; ma anche libro eminentemente memorabile per l’energia e l’esattezza eccezionale del suo dettato, per i suoi versi orecchiabili, le ruvidezze plebee, le terribilità michelangiolesche, le vaghezze romantiche, le sublimità mistiche. Il volume è diviso in due parti complementari. La prima affronta nodi e problemi storico-metodologici relativi a una lettura ‘popolare’ della Commedia; la seconda, di natura applicativa, esamina temi, concetti ed episodi del grande poema che una lettura ‘popolare’ illumina di luce nuova e inaspettata.

-

-

Donato Pirovano, Amore e colpa. Dante e Francesca, Donzelli, 2021 (in catalogazione)

«A Francesca – all’unica donna che ha voce nell’inferno – Dante affida il compito arduo e altissimo di riflettere intimamente sulla dinamica del peccato e su quel confine sottilissimo attraverso il quale un’energia salvifica può divenire dannazione». Amore e colpa: un conflitto che scuote le coscienze in ogni epoca e viene riproposto in questo volume ripercorrendo la produzione dantesca dalla Vita nuova alla Commedia, alla ricerca di un difficile equilibrio che esplora il conflitto tra la profondità del sentimento di amore e la fragile purezza delle intenzioni del cuore e dello spirito. Nella Vita nuova Beatrice è poeticamente amata di un amore esclusivo e intensissimo, più forte della morte, una passione che, grazie al fedele consiglio della ragione, Dante ha saputo alimentare come una fiamma che non viene mai meno, progressivamente scoprendo in essa le connotazioni dell’amore disinteressato, il cristiano agápe o caritas. Tuttavia nelle rime scritte dopo la Vita nuova – si pensi al ciclo delle petrose o alla cosiddetta montanina – la linea maestra dell’amore virtuoso è spesso contraddetta da momenti di prorompente passione che soggioga completamente Dante: il poeta si descrive in balia di un pensiero ossessivo al quale è difficile sottrarsi e contro il quale la ragione può poco. Non sorprende allora che questo Dante, disarmato davanti al violento attacco di un amore folle e deviato, possa trovarsi, improvvisamente, in una notte di primavera, immerso nella selva oscura. La tragica storia di Paolo e Francesca è la rappresentazione più icastica di questo «mal perverso», cioè di questo amore folle e peccaminoso: Amore non ha ucciso i due amanti riminesi, ma li ha comunque condotti a morte per mano di un tradito, il marito di lei e fratello di lui. Davanti a Dante la donna nel pianto «tutta si confessa» come, forse, avrebbe voluto fare da viva e come sicuramente fu costretta a fare davanti a Minosse. Il destino di Paolo poteva essere anche quello di Dante se non ci fosse stato l’intervento di Beatrice, e ciò gli sarà ricordato nel paradiso terrestre: forse per la consapevolezza di questo intimo e irrisolto dissidio, il poeta, dopo aver ascoltato il racconto di Francesca, viene investito da un’emozione tanto intensa da svenire.

-

-

Carlo Porta, L’Inferno di Dante riscritto in milanese, Interlinea, 2021 (G.1.17248)

La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.

-

-

Gian Luca Potestà, Dante in conclave. La Lettera ai cardinali, Vita e pensiero, 2021 (G.2.26576)

Per comprendere l’enigmatica lettera inviata da Dante ai cardinali nel 1314 in vista dell’elezione papale non è sufficiente un’analisi letteraria: l’originale ricerca filologica e storica di Potestà permette di accedere al pensiero politico di Dante e alle sue speranze per la Chiesa del XIV secolo. Mentre inizia a Carpentras (primavera 1314) il conclave per scegliere il successore di Clemente V, Dante scrive ai cardinali italiani. Come un nuovo Geremia, lamenta l’avvenuto abbandono di Roma e li implora di trovare un’intesa contro i guasconi e lottare per un papa che chiuda la fase avignonese. L’appello prende forza dall’invettiva contro il defunto Matteo Rosso Orsini e il cugino Napoleone. L’antica inimicizia e le irriducibili divergenze fra i potenti cardinali romani avevano bloccato a lungo il conclave precedente, da cui era uscito infine eletto, a sorpresa, l’arcivescovo di Bordeaux (1305). Dante li rimprovera in quanto principali responsabili di quella scelta dannosa, frutto di calcoli infondati, puntigli ottusi, accordi sacrileghi, da lui rievocati in scatti rapidi e allusivi. Il testo della Lettera, conservato in un solo manoscritto allestito dal giovane Boccaccio, è ricco di acrobazie sintattiche ed espressioni oscure. Creduto pieno di errori di copiatura, è stato sottoposto dai critici a correzioni spesso disinvolte e arbitrarie. Questo libro ritorna al testo tramandato e ne dà una nuova edizione il più possibile aderente ad esso. Decifrando integralmente per la prima volta riferimenti a personaggi, vicende e scritti dell’epoca, recupera una fonte importante per la storia della Chiesa romana dall’abdicazione di Celestino V al primo decennio avignonese. Conoscitore disincantato di conflitti di poteri e dinamiche di corruzione nelle gerarchie, Dante incarna una figura nuova di intellettuale, di laico che nella Chiesa rivendica la parola in virtù della sua fede e conoscenza dei fatti. Qui il poeta e letterato si presenta come profeta, fiero di proclamare da solo e dal basso ciò che tutti sanno, ma nessuno ha il coraggio di dire. Il testo non è un’esercitazione letteraria né una lettera aperta, ma un drammatico richiamo a non rassegnarsi e ad agire al più presto. Ricevuta e letta dai cardinali italiani, la Lettera offrì a Napoleone Orsini una traccia per la sua richiesta di aiuto rivolta poco dopo a Filippo il Bello: ultimo, vano tentativo di rovesciare l’esito di una prova ormai impari.

-

-

Luca Carlo Rossi, L’uovo di Dante. Aneddoti per la costruzione di un mito, Carocci, 2021 (G.2.27045)

In un famoso saggio del 1929 dedicato a Dante, T. S. Eliot sosteneva l’estrema “facilità” dell’opera dell’Alighieri, nella convinzione che la poesia, quando è genuina, riesca a comunicare senza necessariamente essere studiata. Ma quest’idea – pur ricca di suggestioni – non è certo il presupposto da cui muove la nostra proposta dantesca. Dante non è facile da leggere. E una possibile comprensione delle sue opere, anche e soprattutto di quella più nota, la Commedia, non può che passare attraverso una paziente lettura dei testi e una conoscenza dello sfondo storico e culturale su cui si stagliano. Proprio per questo, fra le nostre proposte, vecchie e nuove, dunque, non si troveranno attualizzazioni, scorciatoie, forzature vòlte ad azzerare la distanza tra noi e il poeta fiorentino (del genere: Dante e noi… Dante per tutti…), bensì un’ampia scelta di testi per immergersi nelle sue opere e approfondirne il pensiero e la cultura: la sola strada per apprezzarne davvero la grandezza e riviverne la straordinaria potenza comunicativa. Speriamo con questi libri di essere riusciti a rispondere a quei lettori – secondo noi, molti – che non si accontentano di proposte editoriali ammiccanti quanto effimere; che sono poi il rischio, sempre dietro l’angolo in occasione degli anniversari, per chi fa il nostro lavoro.

-

-

Marco Santagata, Le donne di Dante, Il mulino, 2021 (G.3.13966)

Da settecento anni la stella di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli «spiriti magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio magistrale, Marco Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e che ne accompagnarono l’intero cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati e alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della Vita Nova e del Convivio, e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della Commedia. Lasciamoci allora guidare da parole e immagini alla scoperta anche delle zone d’ombra della biografia del poeta e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita vissuta e creazione letteraria.

-

-

Marco Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante, Mondadori, 2020 (G.2.26567)

La Commedia dantesca è un universo meraviglioso, illimitato e complesso nel quale, oggi forse più che in passato, è pressoché impossibile addentrarsi confidando solo nella propria capacità di orientamento. Senza un’adeguata carta topografica e una bussola efficiente, si rischia di smarrire presto la strada, come nella selva oscura che apre il poema. Ma per fortuna c’è un Virgilio che guida il lettore dalla «valle d’abisso dolorosa» dell’Inferno, su su fino al monte del Purgatorio, «dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno», fino a contemplare «l’amor che move il sole e l’altre stelle» nel Paradiso: il libro di Marco Santagata è il grandioso racconto, in una prosa scorrevole, coinvolgente, priva di tecnicismi, del viaggio ultraterreno di Dante, e insieme la guida teorica e pratica che fornisce gli elementi indispensabili per apprezzare i riferimenti – racchiusi in terzine bellissime ma talvolta difficili – alle vicende e all’identità dei personaggi che popolano i cento canti della Commedia. E, soprattutto, rivela e rende accessibile al grande pubblico l’inestimabile tesoro di emozioni, sentimenti e pensieri nascosto «sotto ‘l velame de li versi strani».

-

-

Francesco Scaramuzza, Le tavole per la Divina Commedia, Allemandi, 2021 (in catalogazione)

ll Doré italiano. «Il direttore dell’Accademia di Parma, Scaramuzza, aveva inviato alla Künstlerhaus sessantatré disegni a penna del suo Ciclo di Dante, tutti relativi all’Inferno. L’insieme completo formerà un’opera colossale. Ciò che abbiamo visto attesta già una fecondità, una varietà e una scioltezza di talento assai rimarchevoli. Flosmann, Gemelli, Cornelius hanno anch’essi illustrato Dante, ma non hanno fatto tutt’insieme i duecentoquarantasei disegni di cui si compone l’opera totale del signor Scaramuzza. Solo la fecondità di Gustave Doré potrebbe essere comparata a quella del disegnatore italiano, ma il talento dell’artista francese non è drammatico quanto quello dell’italiano. Questa illustrazione di Dante sarà un autentico monumento.» Corrispondenza di B. Petermann dalla Germania in «Revue Britannique», 1872, citato da Carlo Ossola nella sua premessa.

-

-

Luca Serianni, Parola di Dante, Il mulino, 2021 (G.2.26902)

Da qualche anno, nei dibattiti televisivi o in presenza, si sente l’oratore di turno che non si risolve a terminare il suo intervento e dice «Un’ultima cosa e poi mi taccio». Si tratta di una lepida formula anticheggiante restata inconsapevolmente nell’orecchio dal canto di Farinata, uno dei più famosi: «qui dentro è ‘l secondo Federico / e ‘l Cardinale; e degli altri mi taccio». La memorabilità di questa clausola ha probabilmente generato questo uso imperversante, senza nessuna consapevolezza da parte di chi usa questa formula. La Commedia di Dante non è soltanto un esempio insuperato di creazione poetica, ma anche un serbatoio linguistico che nel tempo ha riccamente alimentato il vocabolario dell’italiano. L’eredità dantesca è fatta di parole ed espressioni dalla storia diversa. Alcune resistono nella nostra lingua fino a oggi, a volte cambiando in tutto o in parte il significato. Altre è stato Dante stesso a coniarle, o a usarle per primo in italiano. Ma in un’opera letteraria come la sua le parole non possono essere staccate dalla poesia, e così il libro si sofferma su alcuni casi esemplari, ne tratteggia il profilo in riferimento al contesto in cui occorrono e alle implicazioni di senso di cui sono portatrici. Serianni guida il lettore ad accostarsi al genio linguistico del nostro poeta nazionale.

-

-

Antonio Sorella, Bembo e Dante. Storia di un disamore: l’invenzione dell’italico, un manoscritto petrarchesco perduto, controversie filologiche, cosmologiche e religiose, intrighi sentimentali, Cesati, 2021 (G.2.26675)

Il volume, frutto di un trentennio di ricerche, indaga nel processo di formazione di Pietro Bembo come filologo volgare, nella preparazione delle aldine di Dante e Petrarca, nella stesura del suo libretto e poi delle Prose, anche grazie alla fortunata scoperta dell'”originale” petrarchesco e di un altro autografo-idiografo, ora perduto, contenente differenti strati redazionali del Canzoniere. Si propone, inoltre, di contribuire a mettere meglio a fuoco il suo pensiero critico letterario e linguistico, gli amori, gli amici e i rivali, la sua attività politica e i suoi studi neotestamentari, ma soprattutto il suo rapporto con Dante e la Commedia, nel settecentenario dantesco, che coincide con il cinquecentenario del suo trasferimento a Padova con la Morosina e dell’allontanamento da Roma e da papa Leone X, forse per aver difeso Ravenna – e la tomba del poeta fatta costruire dal padre Bernardo – contro le richieste dei fiorentini di riportare le spoglie dantesche nella sua città natale.

-

-

John Took, Dante. Amore, essere, intelletto, Donzelli, 2021 (G.2.26844)

Conoscere Dante significa conoscere la sua opera, ma anche conoscere la sua vita. Non solo gli eventi esterni – gli amori, l’attività politica, gli amici, i nemici, l’esilio – ma anche e soprattutto il suo percorso interiore, quell’universo ricchissimo che Dante sottoponeva a un continuo scandaglio, per verificare scelte, mettere in crisi vecchi convincimenti, saggiare nuove strade da percorrere. Perché Dante – come scrive Piero Boitani nell’Introduzione – «è il primo grande scrittore dell’Occidente a legare la sua poesia a ciò che ha vissuto, a fare poesia della vita, dei suoi sogni, delle sue idee, dei suoi sentimenti, dei suoi fallimenti». È da questo presupposto che muove John Took, dantista tra i più importanti a livello internazionale, che in questo lavoro racchiude i frutti di un’intera vita dedicata al poeta, offrendoci la ricostruzione di una grande biografia intellettuale ed esistenziale. Ed è questo sguardo particolare all’opera di Dante che consente a Took di non trascurare nulla, di tenere assieme tutto, anche le opere «minori», perché ogni singolo verso, ogni singola riflessione trova senso e acquista un nuovo significato all’interno di un percorso più ampio, quello del cammino di Dante alla ricerca di ciò che può dirsi veramente e profondamente umano. Introduzione di Piero Boitani.

-

-

Serena Vandi, Satura. Varietà per verità in Dante e Gadda, Mimesis, 2021 (G.2.26910)

Satura è il primo studio comparativo su Dante e Gadda. Il libro propone una nuova categoria interpretativa che collega le opere dei due autori, innovando la “linea plurilinguistica” Dante-Gadda tracciata da Gianfranco Contini. Adottando il nome originario della “satira” come guida comparativa, l’autrice estende oltre il genere satirico due suoi aspetti chiave – varietà di forma e contenuto e missione di svelamento della verità – per riconoscerli, nella loro connessione, come strutture fondamentali delle opere di Dante e Gadda. Un’analisi retorico-stilistica comparata dei loro testi, unita all’osservazione delle loro riflessioni di poetica, dimostra come i due autori abbiano in comune non solo una tendenza alla varietà, non solo linguistica e stilistica, ma anche un’idea di letteratura quale missione eticognoseologica di rivelazione della verità. Precisamente, Dante e Gadda condividono lo speciale nesso “varietà per verità”, che viene chiamato “satura”. Prefazione di Paola Italia e Giuseppe Ledda.

-

-

Voci sull’Inferno di Dante. Una nuova lettura della prima cantica, a cura di Zygmunt G. Barański e Maria Antonietta Terzoli, Carocci, 2021 (in catalogazione)

Lettura completa dell’Inferno, organizzata dall’Università di Basilea e dall’Università di Notre Dame in occasione del centenario dantesco, svoltasi in cinque incontri tra il marzo 2019 e il marzo 2021. Le lecturae dei singoli canti (34), firmate dai migliori specialisti, sono arricchite da un’ampia discussione. Completano il volume cinque lezioni su un tema attinente all’Inferno, in rapporto anche con altre opere dantesche, e una sintetica biografi a del poeta.

Non dimenticatevi: alcuni volumi tra quelli segnalati sono disponibili in formato digitale su Media LibraryOn Line.

Guarda tutte le puntate di «… a riveder le stelle»