Nell’ottica della creazione di raccolte speciali, che caratterizza l’attività di riordino della Biblioteca nel secondo Novecento, negli anni settanta venne costituita, all’interno della collezione dei periodici, la Raccolta Almanacchi, tuttora in accrescimento. Essa è composta da circa 2.800 volumi per 900 titoli (quasi un terzo pubblicati nella Bergamasca), datati dal XVII secolo fino ai giorni nostri.

Nell’ottica della creazione di raccolte speciali, che caratterizza l’attività di riordino della Biblioteca nel secondo Novecento, negli anni settanta venne costituita, all’interno della collezione dei periodici, la Raccolta Almanacchi, tuttora in accrescimento. Essa è composta da circa 2.800 volumi per 900 titoli (quasi un terzo pubblicati nella Bergamasca), datati dal XVII secolo fino ai giorni nostri.

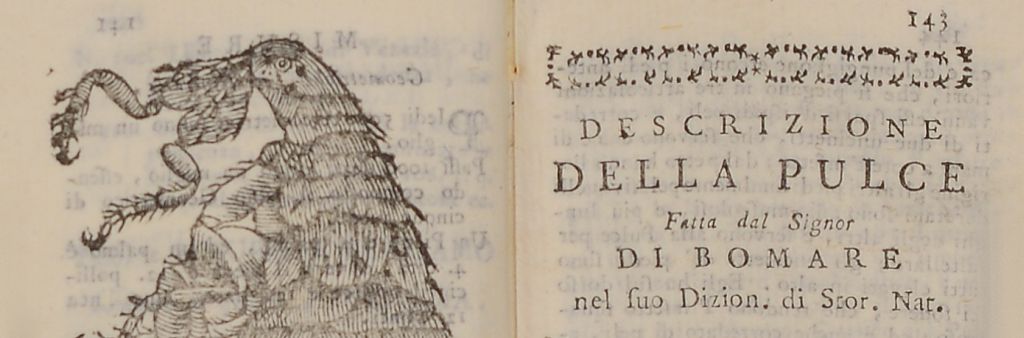

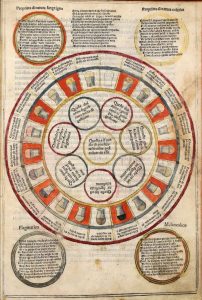

Gli almanacchi sono pubblicazioni annuali simili a calendari, spesso poveri nella fattura e in formato tascabile. Gli esemplari più antichi conservati nella Raccolta sono a carattere religioso, incentrati sul calendario dei santi. Nel XVIII secolo, accanto alle rubriche sui fenomeni astronomici (lunazioni, sorgere e tramontare del sole, solstizi, equinozi), acquistarono sempre più rilievo le informazioni di utilità pratica: ricorrenze civili e religiose, fiere e mercati, tariffe, cambi, pesi e misure, orari dei trasporti e dei servizi postali, cariche pubbliche sia laiche che ecclesiastiche. I volumetti sono inoltre corredati da scritti su argomenti disparati, come le semine e i lavori agricoli, i rimedi medici, le previsioni astrologiche e meteorologiche per l’anno a venire; riportano notizie storiche e genealogiche, artistiche, geografiche e statistiche, motti e proverbi, i più vari consigli provenienti dalla saggezza popolare, in chiave moraleggiante o umoristico-satirica.

Gli almanacchi sono pubblicazioni annuali simili a calendari, spesso poveri nella fattura e in formato tascabile. Gli esemplari più antichi conservati nella Raccolta sono a carattere religioso, incentrati sul calendario dei santi. Nel XVIII secolo, accanto alle rubriche sui fenomeni astronomici (lunazioni, sorgere e tramontare del sole, solstizi, equinozi), acquistarono sempre più rilievo le informazioni di utilità pratica: ricorrenze civili e religiose, fiere e mercati, tariffe, cambi, pesi e misure, orari dei trasporti e dei servizi postali, cariche pubbliche sia laiche che ecclesiastiche. I volumetti sono inoltre corredati da scritti su argomenti disparati, come le semine e i lavori agricoli, i rimedi medici, le previsioni astrologiche e meteorologiche per l’anno a venire; riportano notizie storiche e genealogiche, artistiche, geografiche e statistiche, motti e proverbi, i più vari consigli provenienti dalla saggezza popolare, in chiave moraleggiante o umoristico-satirica.

La formula editoriale riscosse il maggior successo nell’Ottocento, secolo nel quale si moltiplicarono i titoli in commercio, in costante concorrenza tra loro; alcuni avrebbero avuto vita effimera, altri (ad esempio, l’Annuario della nobiltà italiana) giungono fino a oggi.

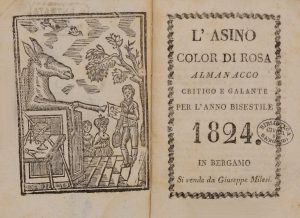

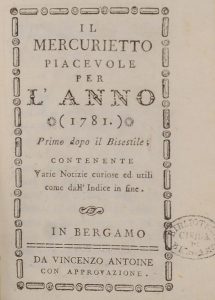

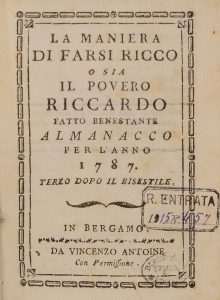

Fra i titoli più fantasiosi presenti nella Raccolta, citiamo, a titolo di esempio: A chi toca toca (Vicenza, 1795), Almanac di trenta mester (Bergamo, 1869), L’asino color di rosa (Bergamo, 1824), La frusta per le donne gabbiste (Bergamo, 1860), L’incognito scarpellatore (Bergamo, 1821), La maniera di farsi ricco (Bergamo, 1787), La minestra senza sale e senza condimento (Bergamo, 1807), Servo a tutti e sono per chi mi vuole (Milano, 1821), Il vizio sferzato (Venezia, 1807). Tra gli almanacchi bergamaschi più importanti, per contenuto o durata, segnaliamo: L’almanacco provinciale (1825), La fiera di Bergamo (1819), Il Mercurietto piacevole (1779), La sirena cantante (1751) e, forse il più significativo, Bergamo, o sia notizie patrie, che abbiamo già descritto. L’insospettata mole di informazioni che questi periodici racchiudono, costituisce una fonte imprescindibile, al pari di quella offerta dai quotidiani, per la moderna ricerca storica.

Fra i titoli più fantasiosi presenti nella Raccolta, citiamo, a titolo di esempio: A chi toca toca (Vicenza, 1795), Almanac di trenta mester (Bergamo, 1869), L’asino color di rosa (Bergamo, 1824), La frusta per le donne gabbiste (Bergamo, 1860), L’incognito scarpellatore (Bergamo, 1821), La maniera di farsi ricco (Bergamo, 1787), La minestra senza sale e senza condimento (Bergamo, 1807), Servo a tutti e sono per chi mi vuole (Milano, 1821), Il vizio sferzato (Venezia, 1807). Tra gli almanacchi bergamaschi più importanti, per contenuto o durata, segnaliamo: L’almanacco provinciale (1825), La fiera di Bergamo (1819), Il Mercurietto piacevole (1779), La sirena cantante (1751) e, forse il più significativo, Bergamo, o sia notizie patrie, che abbiamo già descritto. L’insospettata mole di informazioni che questi periodici racchiudono, costituisce una fonte imprescindibile, al pari di quella offerta dai quotidiani, per la moderna ricerca storica.

Sono molti i titoli disponibili in formato digitale e sfogliabili sul web. Quelli predisposti dalla Biblioteca Mai, tutti editi a Bergamo, sono visibili sul sito della Biblioteca Digitale Lombarda.

Guarda tutti gli articoli pubblicati per #iorestoacasa con il patriomonio della Biblioteca.

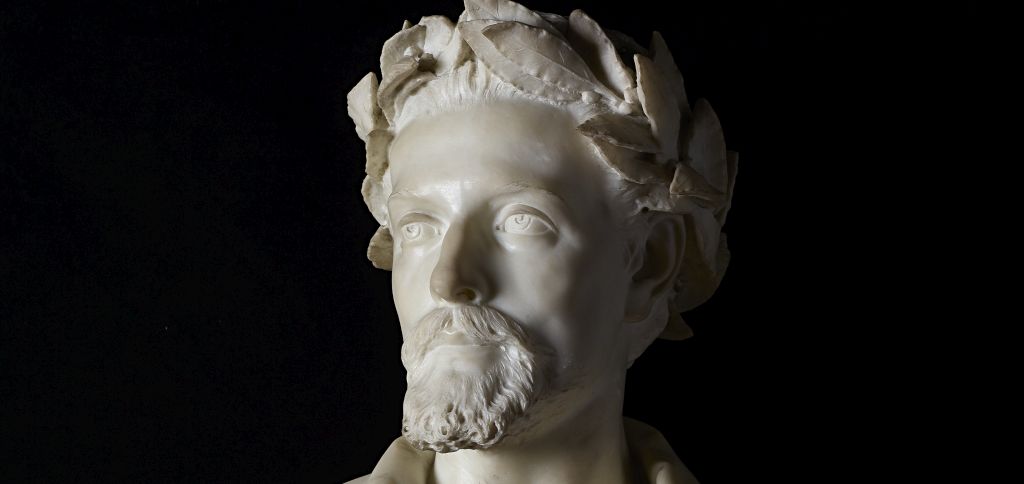

Nato a Sorrento da Porzia de’ Rossi e Bernardo Tasso, anch’egli brillante letterato, Torquato è uno dei poeti italiani più significativi e ha goduto di un’immensa fortuna non solo in campo letterario, ma anche nel campo delle arti visive e della musica, complici le sue vicende biografiche e il temperamento inquieto, che lo hanno reso caro anche alla sensibilità romantica e contemporanea.

Nato a Sorrento da Porzia de’ Rossi e Bernardo Tasso, anch’egli brillante letterato, Torquato è uno dei poeti italiani più significativi e ha goduto di un’immensa fortuna non solo in campo letterario, ma anche nel campo delle arti visive e della musica, complici le sue vicende biografiche e il temperamento inquieto, che lo hanno reso caro anche alla sensibilità romantica e contemporanea. Il capolavoro di Torquato, la Gerusalemme liberata, venne concepito e iniziato a Venezia nel 1559, dove Bernardo stava curando l’edizione della sua opera principale, l’Amadigi, un imponente poema ispirato a un romanzo spagnolo del primo Cinquecento sulla figura del cavaliere errante. Da Venezia, Torquato passò a Padova e per un certo periodo a Bologna, dove compì studi di diritto, filosofia ed eloquenza, mentre pubblicava il Rinaldo (1562) e diversi componimenti poetici. Nel 1565 entrò al servizio del cardinale Luigi d’Este e si trasferì a Ferrara, dove Alfonso II d’Este lo nominò lettore di Geometria e Sfera. La produzione letteraria si arricchiva intanto di canzoni, sonetti, madrigali d’amore, e della favola pastorale Aminta, messa in scena nel 1573. Due anni dopo era terminato anche il ‘poema di Goffredo’, la Gerusalemme liberata, la sua più grande fatica, ispirata alla storia della prima Crociata (1096-1099).

Il capolavoro di Torquato, la Gerusalemme liberata, venne concepito e iniziato a Venezia nel 1559, dove Bernardo stava curando l’edizione della sua opera principale, l’Amadigi, un imponente poema ispirato a un romanzo spagnolo del primo Cinquecento sulla figura del cavaliere errante. Da Venezia, Torquato passò a Padova e per un certo periodo a Bologna, dove compì studi di diritto, filosofia ed eloquenza, mentre pubblicava il Rinaldo (1562) e diversi componimenti poetici. Nel 1565 entrò al servizio del cardinale Luigi d’Este e si trasferì a Ferrara, dove Alfonso II d’Este lo nominò lettore di Geometria e Sfera. La produzione letteraria si arricchiva intanto di canzoni, sonetti, madrigali d’amore, e della favola pastorale Aminta, messa in scena nel 1573. Due anni dopo era terminato anche il ‘poema di Goffredo’, la Gerusalemme liberata, la sua più grande fatica, ispirata alla storia della prima Crociata (1096-1099). L’intenso lavoro intellettuale, compiuto in un clima di forte competizione, aveva però consumato le energie psichiche del poeta, che cominciò a manifestare manie di persecuzione e forme di ossessione sulla propria ortodossia religiosa, a nulla giovandogli l’assoluzione dell’Inquisizione, da lui stesso consultata in proposito. Sprofondando nella follia, Torquato compì gesti aggressivi e venne arrestato; dopo la liberazione riprese a viaggiare per l’Italia, in un tormentoso peregrinare, finché nel 1579, ritornato a Ferrara, non venne internato nell’ospedale di Sant’Anna, dove restò per sette anni. Dopo questa dolorosa prigionia, testimoniata da molte lettere e liriche, l’ultima fase della vita del poeta fu connotata da ulteriori spostamenti fra le città italiane, dalla riscrittura del poema maggiore, la Gerusalemme conquistata, e dalla protezione papale. Sarà infatti a Roma, nel monastero di Sant’Onofrio sul Gianicolo, che Torquato morirà nel 1595.

L’intenso lavoro intellettuale, compiuto in un clima di forte competizione, aveva però consumato le energie psichiche del poeta, che cominciò a manifestare manie di persecuzione e forme di ossessione sulla propria ortodossia religiosa, a nulla giovandogli l’assoluzione dell’Inquisizione, da lui stesso consultata in proposito. Sprofondando nella follia, Torquato compì gesti aggressivi e venne arrestato; dopo la liberazione riprese a viaggiare per l’Italia, in un tormentoso peregrinare, finché nel 1579, ritornato a Ferrara, non venne internato nell’ospedale di Sant’Anna, dove restò per sette anni. Dopo questa dolorosa prigionia, testimoniata da molte lettere e liriche, l’ultima fase della vita del poeta fu connotata da ulteriori spostamenti fra le città italiane, dalla riscrittura del poema maggiore, la Gerusalemme conquistata, e dalla protezione papale. Sarà infatti a Roma, nel monastero di Sant’Onofrio sul Gianicolo, che Torquato morirà nel 1595. Tasso ha avuto una grande influenza sulla letteratura italiana ed europea: ben noto è il dibattito che si scatenò alla fine del Cinquecento sul primato di Ariosto o di Tasso, discussione che divise il mondo letterario per decenni tra fautori dell’uno o dell’altro scrittore. Successivamente l’eco del poema tassiano si diffuse in tutta Europa, grazie anche alle moltissime traduzioni in varie lingue e persino in molti dialetti. A Tasso si sono ispirati Shakespeare, Milton, Cervantes, Lope De Vega, Calderón de la Barca, Goethe, solo per citare i più conosciuti; mentre in Italia le novità del Tasso saranno colte da Metastasio, Alfieri, fino a Foscolo e Leopardi. Innumerevoli sono poi le raffigurazioni in pittura (specie nel XVII secolo, per esempio di Guercino e di Nicolas Poussin) dei momenti cruciali della Gerusalemme liberata, ai cui personaggi, in particolare alla maga Armida, anche grandi musicisti hanno dedicato le loro opere (tra gli altri, Jean Baptiste Lully, Claudio Monteverdi, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Luigi Cherubini, Franz Joseph Haydn, Gioachino Rossini). Lo stesso poeta fu assunto come protagonista di creazioni musicali che ne ripercorrono la sofferta vicenda biografica: sulla vita di Tasso scrisse un’opera lirica Gaetano Donizetti (1833) e un poema sinfonico Franz Liszt (Tasso. Lamento e trionfo, 1849).

Tasso ha avuto una grande influenza sulla letteratura italiana ed europea: ben noto è il dibattito che si scatenò alla fine del Cinquecento sul primato di Ariosto o di Tasso, discussione che divise il mondo letterario per decenni tra fautori dell’uno o dell’altro scrittore. Successivamente l’eco del poema tassiano si diffuse in tutta Europa, grazie anche alle moltissime traduzioni in varie lingue e persino in molti dialetti. A Tasso si sono ispirati Shakespeare, Milton, Cervantes, Lope De Vega, Calderón de la Barca, Goethe, solo per citare i più conosciuti; mentre in Italia le novità del Tasso saranno colte da Metastasio, Alfieri, fino a Foscolo e Leopardi. Innumerevoli sono poi le raffigurazioni in pittura (specie nel XVII secolo, per esempio di Guercino e di Nicolas Poussin) dei momenti cruciali della Gerusalemme liberata, ai cui personaggi, in particolare alla maga Armida, anche grandi musicisti hanno dedicato le loro opere (tra gli altri, Jean Baptiste Lully, Claudio Monteverdi, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Luigi Cherubini, Franz Joseph Haydn, Gioachino Rossini). Lo stesso poeta fu assunto come protagonista di creazioni musicali che ne ripercorrono la sofferta vicenda biografica: sulla vita di Tasso scrisse un’opera lirica Gaetano Donizetti (1833) e un poema sinfonico Franz Liszt (Tasso. Lamento e trionfo, 1849).

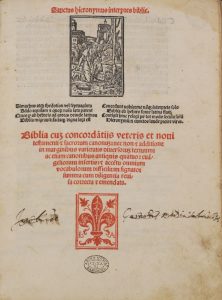

Con il termine ‘cinquecentina’, affermatosi stabilmente solo a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, si indica un libro a stampa pubblicato fra il 1501 e il 1600. Rispetto al secolo precedente aumentò molto la produzione di libri a stampa (si stimano oltre 210 milioni di libri stampati nel secolo XVI nella sola Europa) e le tecniche, i caratteri e gli stili si avvicinarono molto al libro moderno, per esempio nella normalizzazione dell’uso del frontespizio. Anche l’illustrazione divenne più raffinata, con l’affermarsi della calcografia, incisione su lastra di rame, che sostituì la tradizionale xilografia su legno.

Con il termine ‘cinquecentina’, affermatosi stabilmente solo a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, si indica un libro a stampa pubblicato fra il 1501 e il 1600. Rispetto al secolo precedente aumentò molto la produzione di libri a stampa (si stimano oltre 210 milioni di libri stampati nel secolo XVI nella sola Europa) e le tecniche, i caratteri e gli stili si avvicinarono molto al libro moderno, per esempio nella normalizzazione dell’uso del frontespizio. Anche l’illustrazione divenne più raffinata, con l’affermarsi della calcografia, incisione su lastra di rame, che sostituì la tradizionale xilografia su legno. Nel Cinquecento prese avvio anche la produzione bergamasca di libri a stampa, dal 1555, soprattutto con l’editore Comino Ventura (Sabbio di Chiese, Brescia, 1550 ? – Bergamo, 1617) che, talora in società con altri, dal 1578 al 1617, produsse 257 edizioni, 198 delle quali conservate alla Mai. Le sue pubblicazioni riguardano testi classici, opere di Torquato Tasso, di autori locali, testi di teologia o di devozione, cronache, statuti, decreti e ordini cittadini.

Nel Cinquecento prese avvio anche la produzione bergamasca di libri a stampa, dal 1555, soprattutto con l’editore Comino Ventura (Sabbio di Chiese, Brescia, 1550 ? – Bergamo, 1617) che, talora in società con altri, dal 1578 al 1617, produsse 257 edizioni, 198 delle quali conservate alla Mai. Le sue pubblicazioni riguardano testi classici, opere di Torquato Tasso, di autori locali, testi di teologia o di devozione, cronache, statuti, decreti e ordini cittadini. Nel 1973 è stato pubblicato un catalogo speciale, a cura di Luigi Chiodi: Le cinquecentine della Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo; frutto dell’accorpamento degli esemplari fino ad allora sparsi nei fondi e nelle raccolte storiche della Biblioteca, il catalogo porta descrizioni brevi, arricchite tuttavia da informazioni sulla provenienza e sugli antichi possessori. Non vi figurano le cinquecentine del Seminario vescovile di Bergamo, che furono acquistate pochi anni dopo la pubblicazione e che furono descritte in un successivo catalogo dattiloscritto, comprendente anche un indice di luoghi e di stampatori/editori, approntato nel 1981 da Maria Elisabetta Manca. Attualmente è stata completata la catalogazione informatizzata di tutti gli esemplari, reperibili nel catalogo OPAC regionale.

Nel 1973 è stato pubblicato un catalogo speciale, a cura di Luigi Chiodi: Le cinquecentine della Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo; frutto dell’accorpamento degli esemplari fino ad allora sparsi nei fondi e nelle raccolte storiche della Biblioteca, il catalogo porta descrizioni brevi, arricchite tuttavia da informazioni sulla provenienza e sugli antichi possessori. Non vi figurano le cinquecentine del Seminario vescovile di Bergamo, che furono acquistate pochi anni dopo la pubblicazione e che furono descritte in un successivo catalogo dattiloscritto, comprendente anche un indice di luoghi e di stampatori/editori, approntato nel 1981 da Maria Elisabetta Manca. Attualmente è stata completata la catalogazione informatizzata di tutti gli esemplari, reperibili nel catalogo OPAC regionale.

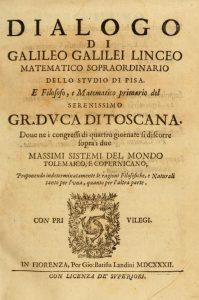

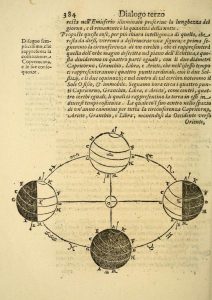

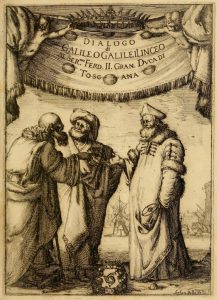

L’opera è considerata la summa del pensiero filosofico e scientifico di Galileo (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642), che in essa rese pubbliche le proprie convinzioni sul moto della Terra e le nuove scoperte inerenti la sostanza della Luna, i satelliti di Giove, le macchie solari, la relatività del moto, le maree: osservazioni innovative dalle quali prende forma la scienza moderna. Già nel titolo si trovano gli indizi delle novità formali e di contenuto che il testo apporta alla storia della scienza: Dialogo di Galileo Galilei… Dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte. Un dialogo, dunque, e proposte interdisciplinari, a sostegno sia della tradizione sia dell’innovazione scientifica. Grazie al genere dialogico, inusuale per la letteratura scientifica, gli scienziati Salviati e Simplicio propongono le ragioni a favore dell’uno o dell’altro dei due massimi sistemi, il tolemaico e il copernicano, mentre il nobile Sagredo, discreto conoscitore della materia, interviene chiedendo chiarimenti e contribuendo con argomenti più colloquiali a far comprendere ai lettori meno esperti le considerazioni più tecniche.

L’opera è considerata la summa del pensiero filosofico e scientifico di Galileo (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642), che in essa rese pubbliche le proprie convinzioni sul moto della Terra e le nuove scoperte inerenti la sostanza della Luna, i satelliti di Giove, le macchie solari, la relatività del moto, le maree: osservazioni innovative dalle quali prende forma la scienza moderna. Già nel titolo si trovano gli indizi delle novità formali e di contenuto che il testo apporta alla storia della scienza: Dialogo di Galileo Galilei… Dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte. Un dialogo, dunque, e proposte interdisciplinari, a sostegno sia della tradizione sia dell’innovazione scientifica. Grazie al genere dialogico, inusuale per la letteratura scientifica, gli scienziati Salviati e Simplicio propongono le ragioni a favore dell’uno o dell’altro dei due massimi sistemi, il tolemaico e il copernicano, mentre il nobile Sagredo, discreto conoscitore della materia, interviene chiedendo chiarimenti e contribuendo con argomenti più colloquiali a far comprendere ai lettori meno esperti le considerazioni più tecniche. Quanto al contenuto, la nuova opera galileiana suscitò subito meraviglia negli uomini di scienza, che compresero di essere di fronte a una rivoluzione: «Queste novità di verità antiche, di novi mondi, nove stelle, novi sistemi, nove nationi… son principio di secol novo» scrisse, per esempio, Tommaso Campanella. Quanto alla forma letteraria, al Dialogo, a esso è oggi riconosciuta una grande importanza per la definizione della prosa scientifica del Seicento e, più in generale, per lo sviluppo stesso della lingua italiana: Galileo unisce al genio matematico e all’ampiezza degli interessi, la capacità della divulgazione culturale, svolta con qualità letteraria tanto elevata da potersi considerare artistica. Nonostante le precauzioni adottate dallo scienziato nell’esporre la propria convinzione geocinetica e nonostante l’imprimatur ottenuto dalle autorità ecclesiastiche per la stampa del testo, Galileo subì un memorabile processo che si concluse con una condanna all’abiura e la sua opera venne proibita dall’Inquisizione con la registrazione nell’Indice il 23 agosto 1634. Solo 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, nella sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, la Chiesa riconobbe «gli errori commessi» nel giudicare Galileo, uomo e scienziato che, ancor oggi, è ritenuto tra i maggiori testimoni del contrasto tra scienza e fede, tra libertà di pensiero e autorità politica o religiosa, tra innovazione e conservatorismo.

Quanto al contenuto, la nuova opera galileiana suscitò subito meraviglia negli uomini di scienza, che compresero di essere di fronte a una rivoluzione: «Queste novità di verità antiche, di novi mondi, nove stelle, novi sistemi, nove nationi… son principio di secol novo» scrisse, per esempio, Tommaso Campanella. Quanto alla forma letteraria, al Dialogo, a esso è oggi riconosciuta una grande importanza per la definizione della prosa scientifica del Seicento e, più in generale, per lo sviluppo stesso della lingua italiana: Galileo unisce al genio matematico e all’ampiezza degli interessi, la capacità della divulgazione culturale, svolta con qualità letteraria tanto elevata da potersi considerare artistica. Nonostante le precauzioni adottate dallo scienziato nell’esporre la propria convinzione geocinetica e nonostante l’imprimatur ottenuto dalle autorità ecclesiastiche per la stampa del testo, Galileo subì un memorabile processo che si concluse con una condanna all’abiura e la sua opera venne proibita dall’Inquisizione con la registrazione nell’Indice il 23 agosto 1634. Solo 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, nella sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, la Chiesa riconobbe «gli errori commessi» nel giudicare Galileo, uomo e scienziato che, ancor oggi, è ritenuto tra i maggiori testimoni del contrasto tra scienza e fede, tra libertà di pensiero e autorità politica o religiosa, tra innovazione e conservatorismo.

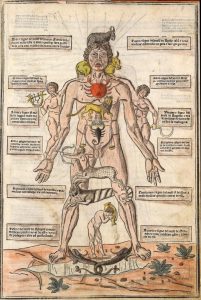

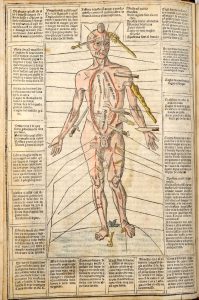

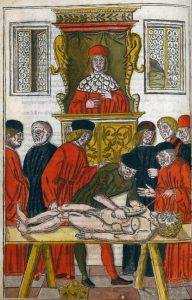

Il testo fu edito la prima volta in latino nel 1491 dai fratelli Giovanni e Gregorio De Gregori, stampatori di Forlì, che a Venezia avevano avviato un’attività editoriale dedicata in particolare a testi giuridici. In questo caso viene data alle stampe una miscellanea di sei trattati medievali medico-pratici anonimi, attribuita a Johannes de Ketham, ma contenente anche il Consilium pro peste evitanda di Pietro da Tossignano (scomparso nel 1407 ca.), importante professore di medicina a Bologna e Padova, il cui trattato sulla peste è considerato il migliore del XIV secolo e ancora veniva diffuso a stampa fra il 1470 e il 1480. La versione latina del Fasciculus imita molto la forma del manoscritto, su due colonne, in scrittura gotica, con sei schematiche figure. Il Ketham, che compare nel colophon, è probabilmente il possessore del manoscritto dal quale si ricavò questa prima stampa, il cui testo fu rivisto dal medico Giorgio Ferrari dal Monferrato.

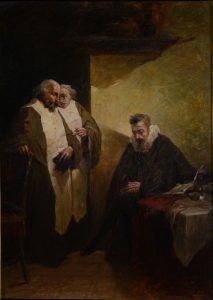

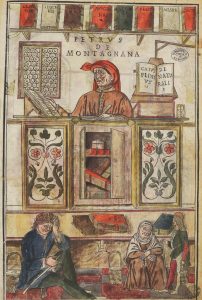

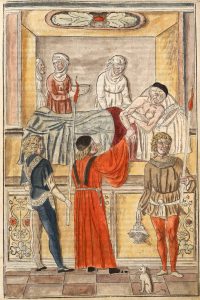

Il testo fu edito la prima volta in latino nel 1491 dai fratelli Giovanni e Gregorio De Gregori, stampatori di Forlì, che a Venezia avevano avviato un’attività editoriale dedicata in particolare a testi giuridici. In questo caso viene data alle stampe una miscellanea di sei trattati medievali medico-pratici anonimi, attribuita a Johannes de Ketham, ma contenente anche il Consilium pro peste evitanda di Pietro da Tossignano (scomparso nel 1407 ca.), importante professore di medicina a Bologna e Padova, il cui trattato sulla peste è considerato il migliore del XIV secolo e ancora veniva diffuso a stampa fra il 1470 e il 1480. La versione latina del Fasciculus imita molto la forma del manoscritto, su due colonne, in scrittura gotica, con sei schematiche figure. Il Ketham, che compare nel colophon, è probabilmente il possessore del manoscritto dal quale si ricavò questa prima stampa, il cui testo fu rivisto dal medico Giorgio Ferrari dal Monferrato. Il successo ottenuto indusse i De Gregori a stampare il 5 febbraio 1494, affidando la traduzione a Sebastiano Manilio, originario di Roma, allievo dell’umanista Pomponio Leto, una versione in volgare, quella posseduta dalla Biblioteca Mai. L’edizione, che costituisce il primo libro illustrato di medicina in volgare, appare, rispetto al suo precedente latino, come un volume del tutto rinnovato: non compare più il nome del Ketham, il formato è più piccolo e il carattere scelto è il romano proprio del libro umanistico; viene poi inserita la famosa Anatomia di Mondino de Liuzzi (ca. 1270-1326), qui tradotta per la prima volta.

Il successo ottenuto indusse i De Gregori a stampare il 5 febbraio 1494, affidando la traduzione a Sebastiano Manilio, originario di Roma, allievo dell’umanista Pomponio Leto, una versione in volgare, quella posseduta dalla Biblioteca Mai. L’edizione, che costituisce il primo libro illustrato di medicina in volgare, appare, rispetto al suo precedente latino, come un volume del tutto rinnovato: non compare più il nome del Ketham, il formato è più piccolo e il carattere scelto è il romano proprio del libro umanistico; viene poi inserita la famosa Anatomia di Mondino de Liuzzi (ca. 1270-1326), qui tradotta per la prima volta. Sulla prima pagina troviamo uno studio medico dove attendono tre pazienti, un uomo, una donna anziana e un bambino, recanti un cesto in cui si portava la matula, il contenitore di vetro per le urine; il medico è circondato da dodici libri, che all’epoca erano il canone della sapienza medica, fondata soprattutto su testi classici, arabi e salernitani.

Sulla prima pagina troviamo uno studio medico dove attendono tre pazienti, un uomo, una donna anziana e un bambino, recanti un cesto in cui si portava la matula, il contenitore di vetro per le urine; il medico è circondato da dodici libri, che all’epoca erano il canone della sapienza medica, fondata soprattutto su testi classici, arabi e salernitani.

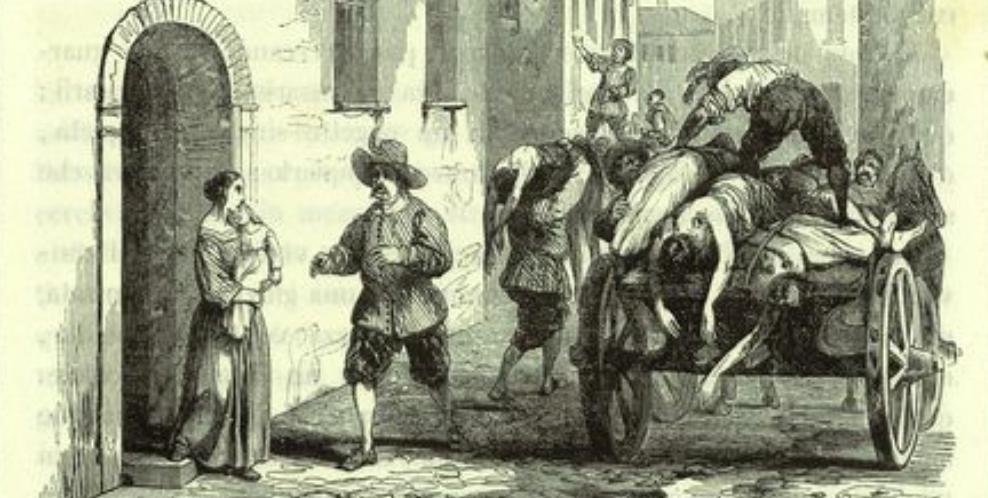

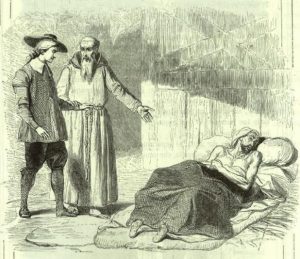

Al successo della prima edizione dei Promessi sposi (tra il 1825 e il 1827), fece seguito un proliferare incontrollato di edizioni economiche, tanto trascurate nella redazione e nella veste grafica, da indurre l’Autore a pubblicare, nel 1840, una seconda edizione del romanzo (la cosiddetta ‘quarantana’), stampata con inchiostri di qualità e su carta pregiata, corredata da illustrazioni xilografiche e arricchita dall’inedita Storia della colonna infame. Per le illustrazioni, che nel progetto dell’Autore dovevano punteggiare e ‘commentare’ passo passo il testo del romanzo storico, Manzoni contattò vari pittori, fra i quali Francesco Hayez, che tuttavia non soddisfecero appieno le sue aspettative. Si rivolse infine a Francesco Gonin (1808-1889), giovane e promettente pittore piemontese che, soggiornando a Milano nel 1835, aveva avuto modo di frequentare il cenacolo di Massimo d’Azeglio e i protagonisti della scena letteraria del momento (Tommaso Grossi, Giulio Carcano e Cesare Cantù), attingendo alla cultura del romanticismo storico propria di quel primo fervido Ottocento. Dal 1839 al 1842, Manzoni e Gonin lavorarono a stretto contatto, realizzando una serie di immagini, che commentano perfettamente, e per certi versi integrano, il testo del romanzo.

Al successo della prima edizione dei Promessi sposi (tra il 1825 e il 1827), fece seguito un proliferare incontrollato di edizioni economiche, tanto trascurate nella redazione e nella veste grafica, da indurre l’Autore a pubblicare, nel 1840, una seconda edizione del romanzo (la cosiddetta ‘quarantana’), stampata con inchiostri di qualità e su carta pregiata, corredata da illustrazioni xilografiche e arricchita dall’inedita Storia della colonna infame. Per le illustrazioni, che nel progetto dell’Autore dovevano punteggiare e ‘commentare’ passo passo il testo del romanzo storico, Manzoni contattò vari pittori, fra i quali Francesco Hayez, che tuttavia non soddisfecero appieno le sue aspettative. Si rivolse infine a Francesco Gonin (1808-1889), giovane e promettente pittore piemontese che, soggiornando a Milano nel 1835, aveva avuto modo di frequentare il cenacolo di Massimo d’Azeglio e i protagonisti della scena letteraria del momento (Tommaso Grossi, Giulio Carcano e Cesare Cantù), attingendo alla cultura del romanticismo storico propria di quel primo fervido Ottocento. Dal 1839 al 1842, Manzoni e Gonin lavorarono a stretto contatto, realizzando una serie di immagini, che commentano perfettamente, e per certi versi integrano, il testo del romanzo. L’esemplare presente in Biblioteca appartiene al fondo manzoniano del senatore Giuseppe Belotti (1908-2005), donato alla Mai nel 1973 e nel 1979, e composto dalle edizioni delle opere di Manzoni (liriche, tragedie, scritti letterari, linguistici e storici, lettere e carteggi), in lingua italiana e in traduzione. Per le edizioni dei Promessi sposi, «l’impegno dello studioso – scrive Belotti – ha ceduto il passo alle piccole ambizioni del collezionista», con esiti straordinari, data la presenza di prime edizioni ed esemplari reperiti sul mercato antiquario. Alle edizioni del romanzo, il collezionista non ha trascurato di aggiungere i documenti relativi ai personaggi storici e le maggiori fonti storiche di riferimento: la Storia di Milano di Pietro Verri, il De peste Mediolani di Giuseppe Ripamonti, Il memorando contagio seguito in Bergamo l’anno 1630 di Lorenzo Ghirardelli. Non manca poi un’ampia bibliografia della critica manzoniana, nazionale ed europea, nella quale figurano anche i contributi dello stesso Belotti. Di Manzoni, la Biblioteca conserva anche un prezioso esemplare dell’Adelchi, stampato a Milano nel 1822, ricevuto in dono nel 1932 da Arrigo Fuzier, presidente della Banca mutua popolare di Bergamo. Il volume, splendidamente rilegato in cuoio di Russia con taglio dorato e impressioni in oro, appartiene a un’edizione di venti esemplari stampati su carta velina di Salò; ma ciò che lo rende unico è la dedica manoscritta al recto del secondo foglio di guardia: «Al suo dilettissimo fratello Enrico Blondel, Enrichetta Manzoni Blondel e l’autore».

L’esemplare presente in Biblioteca appartiene al fondo manzoniano del senatore Giuseppe Belotti (1908-2005), donato alla Mai nel 1973 e nel 1979, e composto dalle edizioni delle opere di Manzoni (liriche, tragedie, scritti letterari, linguistici e storici, lettere e carteggi), in lingua italiana e in traduzione. Per le edizioni dei Promessi sposi, «l’impegno dello studioso – scrive Belotti – ha ceduto il passo alle piccole ambizioni del collezionista», con esiti straordinari, data la presenza di prime edizioni ed esemplari reperiti sul mercato antiquario. Alle edizioni del romanzo, il collezionista non ha trascurato di aggiungere i documenti relativi ai personaggi storici e le maggiori fonti storiche di riferimento: la Storia di Milano di Pietro Verri, il De peste Mediolani di Giuseppe Ripamonti, Il memorando contagio seguito in Bergamo l’anno 1630 di Lorenzo Ghirardelli. Non manca poi un’ampia bibliografia della critica manzoniana, nazionale ed europea, nella quale figurano anche i contributi dello stesso Belotti. Di Manzoni, la Biblioteca conserva anche un prezioso esemplare dell’Adelchi, stampato a Milano nel 1822, ricevuto in dono nel 1932 da Arrigo Fuzier, presidente della Banca mutua popolare di Bergamo. Il volume, splendidamente rilegato in cuoio di Russia con taglio dorato e impressioni in oro, appartiene a un’edizione di venti esemplari stampati su carta velina di Salò; ma ciò che lo rende unico è la dedica manoscritta al recto del secondo foglio di guardia: «Al suo dilettissimo fratello Enrico Blondel, Enrichetta Manzoni Blondel e l’autore».

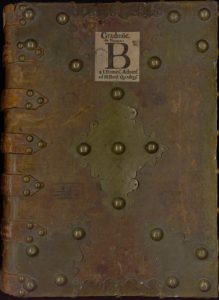

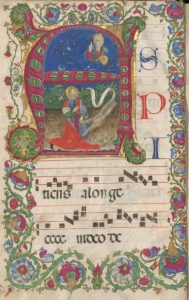

Dal 1880 presso la Biblioteca sono depositati 14 monumentali Corali miniati (le dimensioni, variabili, si aggirano per lo più sui 540 x 390 mm), con notazione musicale quadrata, risalenti alla seconda metà del XV secolo, prodotti per le celebrazioni liturgiche della basilica di Santa Maria Maggiore e appartenenti al fondo della cappella musicale della chiesa. Si tratta di cinque Graduali (testi e musica del ‘proprio’ della Messa), otto Antifonari (testi e musica per la celebrazione dell’Ufficio) e un Innario, miniati per lo più da Jacopo da Balsemo e dalla sua bottega (il nome «IACOBUS» compare in un fregio nell’Antifonario VII).

Dal 1880 presso la Biblioteca sono depositati 14 monumentali Corali miniati (le dimensioni, variabili, si aggirano per lo più sui 540 x 390 mm), con notazione musicale quadrata, risalenti alla seconda metà del XV secolo, prodotti per le celebrazioni liturgiche della basilica di Santa Maria Maggiore e appartenenti al fondo della cappella musicale della chiesa. Si tratta di cinque Graduali (testi e musica del ‘proprio’ della Messa), otto Antifonari (testi e musica per la celebrazione dell’Ufficio) e un Innario, miniati per lo più da Jacopo da Balsemo e dalla sua bottega (il nome «IACOBUS» compare in un fregio nell’Antifonario VII). Lo studio dei testi ha evidenziato alcuni brani unici di uso prettamente locale, in particolare per il culto di sant’Alessandro, sant’Antonio Abate, santa Giustina, santa Grata, san Martino, a Bergamo molto venerati, probabilmente secondo una liturgia specifica pretridentina.

Lo studio dei testi ha evidenziato alcuni brani unici di uso prettamente locale, in particolare per il culto di sant’Alessandro, sant’Antonio Abate, santa Giustina, santa Grata, san Martino, a Bergamo molto venerati, probabilmente secondo una liturgia specifica pretridentina. Iacopo era divenuto cittadino di Bergamo nel 1452, comparendo l’anno seguente nei documenti come «magistrum … miniatorem». In Città risulta aver intessuto contatti con le principali istituzioni laiche e religiose, col clero sia secolare che regolare: con la MÎA aveva rapporti anche economici, riguardo a terreni ereditati in zona di Comun Nuovo; era in contatto con l’umanista Giacomo Filippo Foresti, che gli commissionò la decorazione di quattro esemplari del suo Supplementum Chronicarum, incaricandolo di vendere copie della sua opera, una delle quali fu acquistata dal fratello di Ambrogio da Calepio, a riprova della dimestichezza che il miniatore aveva con l’ambiente umanistico e osservante del convento di Sant’Agostino. Il Balsemo svolgeva quindi anche attività di commercio di libri, forse di scriptorium, gestiva i propri averi con riconosciuta oculatezza, venne incaricato dal Comune di eseguire rilievi topografici, nel 1497-1498 di tutto il territorio bergamasco; venne consultato dal Comune per stimare dipinti; realizzò le insegne del podestà Stefano Contarini sui Libri criminali del Comune. La sua lunga e poliedrica attività termina all’anno 1503, probabile data della sua morte.

Iacopo era divenuto cittadino di Bergamo nel 1452, comparendo l’anno seguente nei documenti come «magistrum … miniatorem». In Città risulta aver intessuto contatti con le principali istituzioni laiche e religiose, col clero sia secolare che regolare: con la MÎA aveva rapporti anche economici, riguardo a terreni ereditati in zona di Comun Nuovo; era in contatto con l’umanista Giacomo Filippo Foresti, che gli commissionò la decorazione di quattro esemplari del suo Supplementum Chronicarum, incaricandolo di vendere copie della sua opera, una delle quali fu acquistata dal fratello di Ambrogio da Calepio, a riprova della dimestichezza che il miniatore aveva con l’ambiente umanistico e osservante del convento di Sant’Agostino. Il Balsemo svolgeva quindi anche attività di commercio di libri, forse di scriptorium, gestiva i propri averi con riconosciuta oculatezza, venne incaricato dal Comune di eseguire rilievi topografici, nel 1497-1498 di tutto il territorio bergamasco; venne consultato dal Comune per stimare dipinti; realizzò le insegne del podestà Stefano Contarini sui Libri criminali del Comune. La sua lunga e poliedrica attività termina all’anno 1503, probabile data della sua morte. Dal punto di vista stilistico il miniatore si dimostra eclettico erede della lunga stagione tardogotica milanese, prolungatasi dal primo Quattrocento sotto i Visconti (da Giovannino e Salomone de Grassi a Michelino da Besozzo al Magister Vitae Imperatorum), risentendo anche dell’ambiente culturale cremonese. Questa fedeltà, dovuta molto alla produzione seriale di bottega, appare talora venata di attenzione per i valori dell’Umanesimo figurativo, la costruzione dello spazio e l’attenta resa fisionomica, come avviene nel ritratto all’antica del prestigioso giureconsulto Antonio Bonghi, che compare nella copia privata dello Statuto di Bergamo del 1453 (ca. 1480).

Dal punto di vista stilistico il miniatore si dimostra eclettico erede della lunga stagione tardogotica milanese, prolungatasi dal primo Quattrocento sotto i Visconti (da Giovannino e Salomone de Grassi a Michelino da Besozzo al Magister Vitae Imperatorum), risentendo anche dell’ambiente culturale cremonese. Questa fedeltà, dovuta molto alla produzione seriale di bottega, appare talora venata di attenzione per i valori dell’Umanesimo figurativo, la costruzione dello spazio e l’attenta resa fisionomica, come avviene nel ritratto all’antica del prestigioso giureconsulto Antonio Bonghi, che compare nella copia privata dello Statuto di Bergamo del 1453 (ca. 1480).

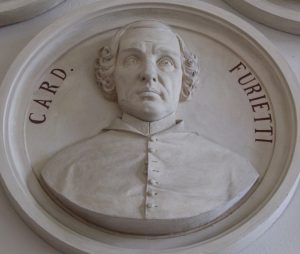

Nato a Bergamo da Giovanni e Caterina Terzi (la madre era esponente dei più alti ranghi della nobiltà bergamasca), Alessandro si formò dapprima in città, quindi a Milano, studiando al Collegio Elvetico fondato da San Carlo. Trasferitosi al Collegio Borromeo di Pavia, iniziò gli studi teologici, laureandosi in diritto civile e canonico all’Università di Pavia probabilmente nel 1705, anno in cui fu anche ordinato sacerdote.

Nato a Bergamo da Giovanni e Caterina Terzi (la madre era esponente dei più alti ranghi della nobiltà bergamasca), Alessandro si formò dapprima in città, quindi a Milano, studiando al Collegio Elvetico fondato da San Carlo. Trasferitosi al Collegio Borromeo di Pavia, iniziò gli studi teologici, laureandosi in diritto civile e canonico all’Università di Pavia probabilmente nel 1705, anno in cui fu anche ordinato sacerdote. Il Furietti lasciò però un segno profondo anche nella storia della cultura, con importanti recuperi critici relativi alla letteratura fiorita nel territorio di Bergamo. Il suo interesse per Torquato Tasso, che durò tutta la vita, risale al 1720, quando si approntava, a cura di Giovanni Bottari, l’edizione dell’opera omnia del Tasso, cui il Furietti collaborò attivamente trovando lettere inedite presso famiglie bergamasche, rintracciando inoltre, nella biblioteca del Falconieri, le lettere di Maurizio Cattaneo, segretario del cardinale Gian Girolamo Albani e precettore del Tasso. Dopo tre anni di ricerche pubblicò l’edizione delle opere di Gasparino e Guiniforte Barzizza (Roma, 1723), umanisti di Clusone (Bergamo) attivi nel XV secolo, dando prova di un interesse per l’Umanesimo molto in anticipo sul corso della storia letteraria in Italia e fornendo un esempio moderno di edizione, corredata da una biografia basata solo su dati certi e inserita nel contesto storico-culturale del XV secolo. Lavorando insieme a Pietro Calepio e a Pier Antonio Serassi, suo segretario, il Furietti pubblicò inoltre, nel 1747, le opere di Basilio Zanchi (Bergamo 1501-Roma 1558), scrittore del XVI secolo e conservatore della Biblioteca Vaticana. Sempre insieme al Serassi, diede alle stampe nel 1752 le opere e la vita del poeta Marco Publio Fontana (Bergamo ?, 1548 – Desenzano, 1609), su materiali reperiti anch’essi nella biblioteca del Falconieri.

Il Furietti lasciò però un segno profondo anche nella storia della cultura, con importanti recuperi critici relativi alla letteratura fiorita nel territorio di Bergamo. Il suo interesse per Torquato Tasso, che durò tutta la vita, risale al 1720, quando si approntava, a cura di Giovanni Bottari, l’edizione dell’opera omnia del Tasso, cui il Furietti collaborò attivamente trovando lettere inedite presso famiglie bergamasche, rintracciando inoltre, nella biblioteca del Falconieri, le lettere di Maurizio Cattaneo, segretario del cardinale Gian Girolamo Albani e precettore del Tasso. Dopo tre anni di ricerche pubblicò l’edizione delle opere di Gasparino e Guiniforte Barzizza (Roma, 1723), umanisti di Clusone (Bergamo) attivi nel XV secolo, dando prova di un interesse per l’Umanesimo molto in anticipo sul corso della storia letteraria in Italia e fornendo un esempio moderno di edizione, corredata da una biografia basata solo su dati certi e inserita nel contesto storico-culturale del XV secolo. Lavorando insieme a Pietro Calepio e a Pier Antonio Serassi, suo segretario, il Furietti pubblicò inoltre, nel 1747, le opere di Basilio Zanchi (Bergamo 1501-Roma 1558), scrittore del XVI secolo e conservatore della Biblioteca Vaticana. Sempre insieme al Serassi, diede alle stampe nel 1752 le opere e la vita del poeta Marco Publio Fontana (Bergamo ?, 1548 – Desenzano, 1609), su materiali reperiti anch’essi nella biblioteca del Falconieri. Il prelato bergamasco dedicò poi risorse personali agli scavi nella Villa Adriana di Tivoli, dove rinvenne nel 1737-38 due preziose statue di marmo bigio morato di epoca adrianea raffiguranti due centauri (firmate da Aristeas e Papias di Afrodisia) e il celebre mosaico delle colombe (II sec. d. C.), di cui si interessò anche il Winckelmann, conservati ora ai Musei Capitolini di Roma. Nello studio dei mosaici antichi il Furietti divenne una vera autorità, pubblicando nel 1752 il suo capolavoro, De Musivis, che è tuttora testo di riferimento sul tema. In questo campo dimostrò un’inedita attenzione per la conservazione di ogni frammento quale testimonianza dell’antichità e per l’ampliamento dell’accesso pubblico al patrimonio. Nutrì interesse anche per l’epigrafia, soprattutto bergamasca, organizzando gruppi di ricerca in collaborazione con Ludovico Antonio Muratori, comprando le epigrafi e destinandole al futuro Museo lapidario di Bergamo.

Il prelato bergamasco dedicò poi risorse personali agli scavi nella Villa Adriana di Tivoli, dove rinvenne nel 1737-38 due preziose statue di marmo bigio morato di epoca adrianea raffiguranti due centauri (firmate da Aristeas e Papias di Afrodisia) e il celebre mosaico delle colombe (II sec. d. C.), di cui si interessò anche il Winckelmann, conservati ora ai Musei Capitolini di Roma. Nello studio dei mosaici antichi il Furietti divenne una vera autorità, pubblicando nel 1752 il suo capolavoro, De Musivis, che è tuttora testo di riferimento sul tema. In questo campo dimostrò un’inedita attenzione per la conservazione di ogni frammento quale testimonianza dell’antichità e per l’ampliamento dell’accesso pubblico al patrimonio. Nutrì interesse anche per l’epigrafia, soprattutto bergamasca, organizzando gruppi di ricerca in collaborazione con Ludovico Antonio Muratori, comprando le epigrafi e destinandole al futuro Museo lapidario di Bergamo. I rapporti fra la città di Bergamo e Roma, che contribuirono molto, grazie al Furietti, a sprovincializzare la cultura locale, avvenivano anche tramite la Nazione bergamasca in Roma, che il cardinale beneficò riorganizzandone il Collegio Cerasoli e ottenendo dal Papa gli edifici di via Pietra e la chiesa annessa che si affaccia su Piazza Colonna, dove ha tuttora sede l’Arciconfraternita dei Bergamaschi, una delle più antiche stabilite in Roma (1539).

I rapporti fra la città di Bergamo e Roma, che contribuirono molto, grazie al Furietti, a sprovincializzare la cultura locale, avvenivano anche tramite la Nazione bergamasca in Roma, che il cardinale beneficò riorganizzandone il Collegio Cerasoli e ottenendo dal Papa gli edifici di via Pietra e la chiesa annessa che si affaccia su Piazza Colonna, dove ha tuttora sede l’Arciconfraternita dei Bergamaschi, una delle più antiche stabilite in Roma (1539).

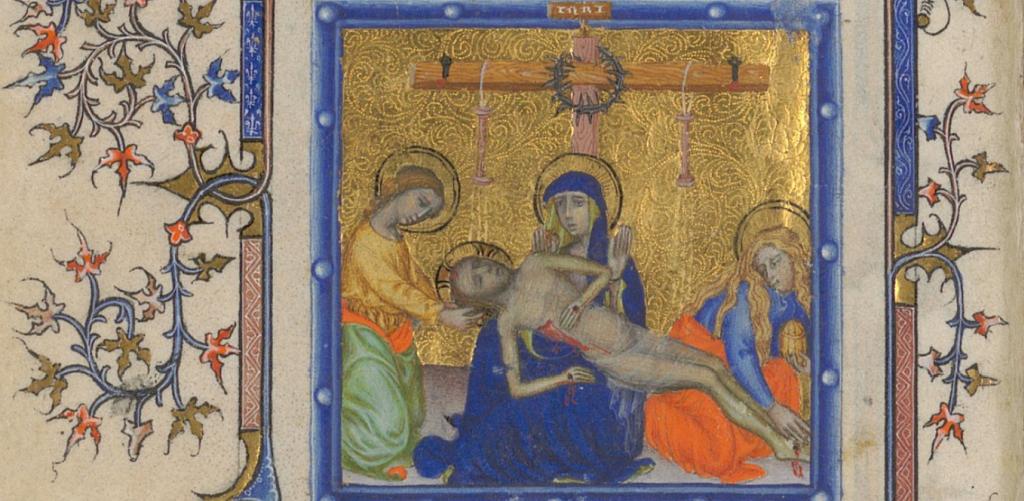

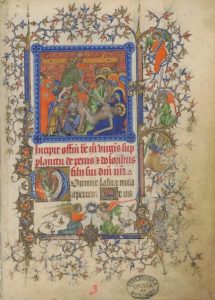

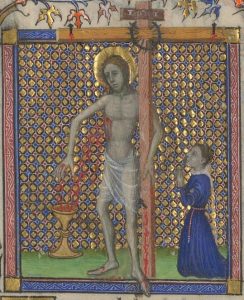

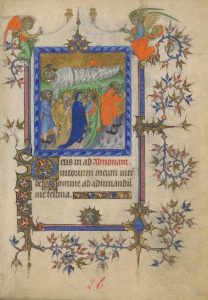

Questo piccolo codice appartiene al tipo del libro d’ore, un insieme di preghiere destinato alla devozione personale, in genere riccamente miniato, in uso soprattutto nella Francia del tardo Medioevo. Anche il nostro esemplare presenta una decorazione miniata molto preziosa, che gli studi, per confronti sia con altri manoscritti che con manufatti di oreficeria e scultura, hanno collocato nella zona di Avignone alla fine del Trecento, in particolare nell’atelier di Jean de Toulouse, che produce anche il Messale dell’antipapa Clemente VII (1392-93). Si tratta di un codice di lusso destinato, come si vede dalla ripetuta presenza di una figura maschile inginocchiata, a una committenza laica privata, di cui purtroppo resta ignota l’identità, come ignote sono le modalità con cui l’Offiziolo è giunto alla Biblioteca.

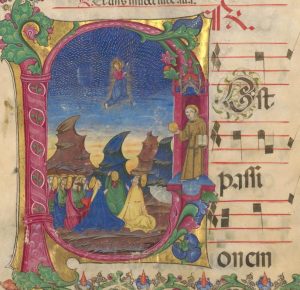

Questo piccolo codice appartiene al tipo del libro d’ore, un insieme di preghiere destinato alla devozione personale, in genere riccamente miniato, in uso soprattutto nella Francia del tardo Medioevo. Anche il nostro esemplare presenta una decorazione miniata molto preziosa, che gli studi, per confronti sia con altri manoscritti che con manufatti di oreficeria e scultura, hanno collocato nella zona di Avignone alla fine del Trecento, in particolare nell’atelier di Jean de Toulouse, che produce anche il Messale dell’antipapa Clemente VII (1392-93). Si tratta di un codice di lusso destinato, come si vede dalla ripetuta presenza di una figura maschile inginocchiata, a una committenza laica privata, di cui purtroppo resta ignota l’identità, come ignote sono le modalità con cui l’Offiziolo è giunto alla Biblioteca. Il testo contiene l’Officio del Pianto di Maria e della Passione di Cristo, illustrati con otto riquadri istoriati: la

Il testo contiene l’Officio del Pianto di Maria e della Passione di Cristo, illustrati con otto riquadri istoriati: la  Sulle pagine dell’Offiziolo, molto ben conservato, si dipanano, con abbondante profusione d’oro, tipici fregi di foggia francese a foglia di vite, con raffinate terminazioni in volute che si trasformano in figure ibride antropomorfe o teriomorfe di gusto ancora molto medievale; i riquadri istoriati tradiscono invece una sensibilità intima e drammatica di forte impatto emotivo, atta a suscitare anche la riflessione su temi squisitamente teologici, come l’Eucaristia. Le emozioni sono descritte con accenti di delicato realismo, pur essendo le scene collocate in ambienti essenziali e quasi sempre su fondi in oro o con astratte decorazioni a ramages. Accompagnano le storie, quasi a corale commento, eleganti figure di angeli che pregano, leggono, piangono. Curato nei minimi dettagli, con continue decorazioni riempilinea, il codice ha un aspetto complessivo di raggiante luminosità.

Sulle pagine dell’Offiziolo, molto ben conservato, si dipanano, con abbondante profusione d’oro, tipici fregi di foggia francese a foglia di vite, con raffinate terminazioni in volute che si trasformano in figure ibride antropomorfe o teriomorfe di gusto ancora molto medievale; i riquadri istoriati tradiscono invece una sensibilità intima e drammatica di forte impatto emotivo, atta a suscitare anche la riflessione su temi squisitamente teologici, come l’Eucaristia. Le emozioni sono descritte con accenti di delicato realismo, pur essendo le scene collocate in ambienti essenziali e quasi sempre su fondi in oro o con astratte decorazioni a ramages. Accompagnano le storie, quasi a corale commento, eleganti figure di angeli che pregano, leggono, piangono. Curato nei minimi dettagli, con continue decorazioni riempilinea, il codice ha un aspetto complessivo di raggiante luminosità.